(7)日本の滅亡と帝国海軍 OWL のひとりごと

i )日本滅亡と帝国海軍( I )日露戦争まで

2011.1.1

1850年頃の極東地図

( I )日露戦争まで

太平洋戦争(大東亜戦争、脚注1〜2)は何故起こったのか?日本は米国とどうして戦争までしてしまったのか?東京裁判(極東国際軍事裁判、脚注3)では、日本の軍国主義指導者が「世界支配の陰謀のため共同謀議」したからだとされた(脚注4〜5)。

裁判と裁判以外で明らかにされ、さらにその後プロパガンダがなされることによって、日本軍は残酷だったというイメージだけが国民の脳裏に焼き付いている。生産力の差を無視し精神論だけでバカな戦いをしかけたと、現在の国民の多くは呆れ果てている。

しかしそれらは真実だろうか?歪みや偏りのない事実だろうか?

特に帝国陸軍の暴走、無謀な戦略、バンザイ突撃による玉砕、残虐性などが槍玉に挙がっている。それに比べて海軍はよく戦ったと言われ、いわゆる「陸軍悪玉、海軍善玉」説が一般的に信じられている。

太平洋戦争(大東亜戦争)での歴史的真実を、私たちはどれほど真剣に検証したのだろうか?誰かが書いた歴史、真実とは必ずしも言えないかもしれない歴史を、無批判に受入れてはいないだろうか?日本に破滅をもたらした本当の理由は何だったのか。

何回かのシリーズで、若干の考察を加えてみたい。最初は大日本帝国の海軍(帝国海軍)を扱う。まずは太平洋戦争(大東亜戦争)よりずっと前、十九世紀に我が国が置かれていた状況から説き起こす。

十九世紀後半の極東情勢

いわゆる徳川三百年の太平の眠りから揺り起こされ、日本は開国し明治維新を断行する。国の形を大きく変え、産業革命を興し、インフラを整備し、教育を体系化し、軍隊を強くした。頑迷固陋の旧習を打破し、「脱亜入欧」を合い言葉に西欧文明を積極的に取り込んだ。

思想家たちは、アジアが団結する形で欧米列強に対抗し、それぞれの独立を保とうと訴えた。その一方、列強と結んでしまった不平等条約(脚注6〜7)を改正するために、明治政府は涙ぐましい努力を重ねた。

図1 十九世紀(一八五〇年発行)の世界地図

(http://www.maproom.org/00/03/present.php?m=0025)

図2 十九世紀(一八五〇年発行)の極東

(http://www.maproom.org/00/03/present.php?m=0055)

十九世紀後半、欧米列強の次のターゲットは日本だった。清国はアヘン戦争(脚注8)で英国に敗れはしたが、列強から「眠れる獅子」と恐れられていた。

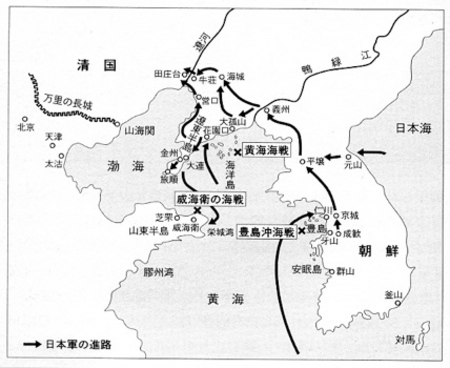

ところが、一八九四〜一八九五年、李氏朝鮮の独立をめぐって日清戦争(脚注9)が勃発した。歴史的には、旧来の中華朝貢体制に基づく清国と属国李氏朝鮮の関係性を維持しようとする勢力と、欧米列強の餌食とならないよう近代化を急ごうとした勢力が激突したと言える(脚注10)。

はじめ弱小と見られていた日本が勝利。李氏朝鮮は中国の属国から独立した。大韓帝国の誕生である。隣国は千年の属国状態から初めて独立を勝ち取ったのである(脚注10)。

列強は清国の本当の姿を見た。もはや「眠れる獅子」などではない。必要以上に恐れることはない。競って進出を試みるようになる。列強による清国分割のスタートである。

日清戦争に勝利した日本であるが、一八九五年、露独仏の三国干渉により清国から締め出される(脚注11)。「遠交近攻」「夷をもって夷を制す」の通り、地理的に近い日本に対抗するために、清国は遠い露独仏を利用したのである。列強の脅かしに屈して、日本は遼東半島を清に返還した。

下関条約(一八九五年、脚注12)で約束させられた日本への賠償金の借款供与を、列強は清国に申し出た。その見返りに、次々と租借地や鉄道敷設権を獲得。特定範囲を他国に租借・割譲しないなどの条件を得ていった。

一八九八年、欧州列強は清から一定の権益を獲得する。

独 膠州湾租借条約調印で膠州湾を租借。

露 大連-旅順両港租借権と南満州鉄道敷設権を獲得。

英 香港島の北に九龍半島があるが、九龍以北、深圳河以南の新界地域の租借に成功。

仏 広州湾を租借。

同じ年、米国は米西戦争を戦い、フィリピンを植民地化している(脚注13)。欧州列強による清国分割競争が激しくなる中、米国は乗り遅れていた。その出遅れを取り戻すべく、一八九九年、米国はヘイ国務長官が清国に関する「門戸開放、機会均等宣言」を出す(脚注14)。

日露戦争への道

三国干渉以来、日本は支那から追い出されていた。その上、せっかく日清戦争で大韓帝国が独立したのに、朝鮮王朝は日本の足元を見て露に助けを求めた(脚注15)。半島民族特有の事大主義である(脚注16)。半島の近代化は停止し露に隷属する勢力が優勢となる。

一九〇〇年、義和団事件(北清事変、脚注17〜18)が起こる。清国は列強(英米独仏露伊墺日)に宣戦布告して敗れる。北京議定書が交わされ、列強は居留民保護のため軍隊を駐留させることになる(脚注19)。

一八九六年と一九〇〇年の二つの露清密約(脚注20)を結んで、露は満州の植民地化を既定事実化しようとした。日英米がこれに抗議したため露は撤兵を約束した。しかし露は履行期限を過ぎても撤退せずかえって駐留軍の増強を図った。清は元々の出身地方である満州を露に売り渡した形となった。

せっかく日清戦争で血を流して大韓帝国を独立させることに成功した。しかし今やその犠牲が無駄になる。朝鮮半島を近代化し、一緒に欧州列強の圧力に抵抗しようという努力が完全に潰(つい)えてしまう。

露の態度は強硬で、朝鮮半島で獲得した権益を譲る気などさらさらなかった。大韓帝国が露の支配下に入るなら、露の刀剣が朝鮮半島を通して日本の喉元に突きつけられたも同然。朝鮮半島を巡って、日本と露の衝突は避けられない情勢となる。

このままでは露の満州支配が固定化する。そればかりか露の支配権は大韓帝国にも及ぶ。シベリア鉃道の完成が迫り朝鮮半島に露の軍事基地が構築され始めた(脚注21)。

日露戦争(一九〇四年、脚注22)で、米国が日本を支援したのは何故か?日本と米国の利害が一致したからである。米国は、露が日本と戦うことによって、清国への露の介入に歯止めがかかることを期待した。そのかわり、米国自身が清国に対する権益を獲得しようとした。(つづく)

脚注

1)太平洋戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/太平洋戦争

2)大東亜戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/大東亜戦争

3)東京裁判、極東国際軍事裁判:http://ja.wikipedia.org/wiki/東京裁判

4)東京裁判、極東国際軍事裁判に対しては、当初からさまざまな批判的意見が出されている。主に次のようなものである。

◎ 裁く側はすべて戦勝国が派遣した人物だった

(ドイツのニュルンベルグ裁判ではドイツ法曹界からも判事が出た)

◎ 極東国際軍事裁判所条例(チャーター)しか裁判の根拠がなかった

東京裁判では、戦後制定されたチャーターという「事後法」で過去の出来事が裁かれている。そもそも近代的な裁判制度では、いま作った法律で過去の犯罪行為を取り締まってはいけないという原則がある。「事後法で裁いてはいけない」「法律不遡及の原則」とも言われる。東京裁判ではそういった基本的な原則が守られていない。

◎「罪刑法定主義の原則」が守られていない

そもそも近代裁判制度では、犯罪行為の内容とそれに対する刑罰が予め明確に規定されているべきであるとされている。それを「罪刑法定主義」の原則という。東京裁判では「法律不遡及の原則」の他「罪刑法定主義の原則」が守られていない。

◎「法の下の平等」が保障されていない

連合国側の戦争犯罪が裁かれない。

◎ 証人のすべてに偽証罪を問わなかった

◎ 証拠採用が不公平だった

日本側からの三千点を超える弁護資料はほぼ却下されたにもかかわらず、検察の資料は伝聞にもとづくものであっても採用されるという不公平が存在した。

◎ 事実認定が杜撰(ずさん)だった

起訴状によれば、A級戦犯28名が1928年から1945年まで一貫して「世界支配の陰謀のため共同謀議をした」とされた。判決を受けた25名中23名が「共同謀議」で有罪とされた。しかし、彼らの中には互いに政敵同士のものや一度も会ったことすらないものまで含まれていた。日本では一連の戦争中でも陸海軍間の対立など、常に政治的な確執が内在していた。このような複雑な政治状況を無視した杜撰極まりない事実認定だった。

◎ 政治目的を達成するためになされ、始めから結論は決まっていた

モスクワの政治的軍事裁判となんら変わらない独裁裁判(重光葵の言葉)。

◎ すべての判事が集まって協議したことは一度もない

フランスのアンリ・ベルナール判事が裁判後に問題点を指摘。

◎ 世界人権宣言の規定に反していた

「東京裁判は世界人権宣言の規定と相容れず退歩させた」と英内閣官房長官ハンキー卿は語った。「行われたときには国際法でも国内法でも犯罪とされなかった行為について有罪とされることはない」世界人権宣言第11条。

◎ 多数派判事たちはニュルンベルク裁判判決を東京裁判に強引に当てはめた

蘭のベルト・レーリンク判事は多数派判決に批判的な内容の手紙を友人外交官へ送った。「多数派の判事たちによる判決はどんな人にも想像できないくらい酷い内容であり、私はそこに自分の名を連ねることに嫌悪の念を抱いた」と。

5)特にインドのダビド・パール判事は、1235頁にわたる全員無罪の少数意見を発表。事後法で裁くことはできないとした。「被告の行為は政府の機構の運用としてなしたとした上で、各被告は各起訴全て無罪と決定されなければならない」「司法裁判所は政治的目的を達成するものであってはならない」とした。ただし、パール判事の少数意見は文書として残されただけで、判決において朗読されることは決してなかった。

パール氏は1952年に再び来日した際、「東京裁判の影響は原子爆弾の被害よりも甚大だ」とのコメントを残している。

6)不平等条約:安政五カ国条約、http://ja.wikipedia.org/wiki/安政五カ国条約

7)不平等条約:http://ja.wikipedia.org/wiki/不平等条約

8)アヘン戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/アヘン戦争

9)日清戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/日清戦争

10)日清戦争の歴史的意義:本文で述べたような歴史的意義を全く認めず、日本による侵略と一方的に非難し糾弾する人々がいる。当時の李氏朝鮮の実情に目を被うか全く無視して、「朝鮮半島は韓民族が独力で近代化できた」「独立を克ち取れた」と主張する。あるいは、その力はなかったにせよ日本が手を出すべきではなかった、あるがままに(列強によって侵略されるとしたら侵略されるままに)任せるべきだったという意見もある。

11)三国干渉:http://ja.wikipedia.org/wiki/三国干渉

12)下関条約、馬関条約:http://ja.wikipedia.org/wiki/下関条約

13)米西戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/米西戦争

14)門戸開放政策:http://ja.wikipedia.org/wiki/門戸開放政策

15)朝鮮王朝は…露に助けを求めた:http://ja.wikipedia.org/wiki/露館播遷

16)事大主義:http://ja.wikipedia.org/wiki/事大主義

17)義和団事件、北清事変:http://ja.wikipedia.org/wiki/義和団事件

18)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2010/12/10_xiii’’’’’’’’’’’’)番外編11%E3%80%80真実を前にして(Ⅱ)蛇の如く鳩の如く.html

19)北京議定書:http://ja.wikipedia.org/wiki/北京議定書

20)露清密約:http://ja.wikipedia.org/wiki/露清密約:1896年の李鴻章-ロバノフ協定を第一次露清密約、1900年のを第二次露清密約と呼ぶ。特に後者では、満州での軍隊駐留、要塞設置、地方政府に対する監督権の行使を認めるなど、鉄道沿線のみならず満州全域の軍事や行政も支配下に置くことになった。

21)露の軍事基地:「龍岩浦軍港化」:満州と朝鮮を分ける川に鴨緑江がある。河口の港は龍岩浦と呼ばれ黄海に面している。露はそこを軍港とし「ポートニコラス」と呼んだ。

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1901-10/1903_ryuganho.html

22)日露戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/日露戦争

附)日清戦争から日露戦争までのミニ年表を記す。

一八九四年 日清戦争 (脚注9)

一八九五年 日清戦争講和/下関条約 (脚注12)

一八九六年 三国干渉 (脚注11)

露館播遷 (脚注15)

第一次露清密約 (脚注20)

一八九八年 米西戦争 (脚注13)

一八九九年 門戸開放政策 (脚注14)

一九〇〇年 義和団事件、北清事変 (脚注17)

北京議定書 (脚注19)

第二次露清密約 (脚注20)

一九〇二年 日英同盟

一九〇三年 龍岩浦軍港化(ポートニコラス) (脚注21)

一九〇四年 日露戦争 (脚注22)

(5347文字)

▲ ページトップへ

i )日本滅亡と帝国海軍( II )対立の理由は?

2011.1.14

セオドア・ローズベルトと白色艦隊

( II )対立の理由は?

日露戦争後の対中政策

日露戦争(脚注22)で、日本はギリギリのところで幸運な勝利を手にした。米国が期待した通り、日本は露の支那進出の防波堤となってくれた。しかし、日露戦争後は逆に、日本が米国の満州進出の防波堤となってしまった。米国はそう思った。

その一つの理由は、米国の鉃道王ハリマンによる南満州鉃道の共同経営に関する提案に、日本が同意しなかったからである(脚注23、24)。

米国は支那大陸に進出したかったが、日本が独占してしまうのではないかと恐れ始めた。「太平洋には日本の連合艦隊に対抗できるシーパワーが存在しない」(脚注25)と米国が考えるに至ったことも理由の一つである。日本は米国にとって邪魔な存在になった。

図3 セオドア・ローズベルトと白色艦隊

米国海軍大西洋艦隊は一九〇七年十二月から一年二ヶ月をかけて

世界一周航海を行った。日露戦争に勝利した日本に対して、米国

海軍力を誇示するためである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/グレート・ホワイト・フリート

今では信じられないことだが、当時、欧米列強が支那の権益を狙うのは当然の権利であり正義だった。黄色人種の日本人が満州の権益を我が物にすることなど、とうてい許せるものではなかった。徹底的な白人優越主義、人種差別である。

欧米世界には黄禍論(脚注26)が渦巻き、特に白人国家米国の日本に対する憎悪は凄まじいものとなっていった。黄色人種の日本人が攻め込んで来るのではないかという、脅威、恐怖、危機感まで抱き始めた。

図4 黃禍論を煽った風刺画

「“The Yellow Terror In All His Glory”, 1899, editorial cartoon」

本図の載る発刊物は日露戦争の五年前のものである。

支那人と日本人が同様に脅威として受け止められていた。

冷静に考えると、実情は経済だけをとっても米国の危機感とはかなり違うものだった。当時、「南満州鉄道の枕木、線路、信号等は米国製品を購入している。このため満鉄は『南満州米国鉄道』とまで呼ばれた」(脚注27)ほどだった。

他方、日露戦争は清にとってはどのようなものだったのか?確かに、満州は日露戦争で戦場にはなった。しかし支那は何も失っていない。逆に、清は満州を取り戻せた。誰が血を流した結果か?日本である。日本は露と戦って満州を清に返した。

露清密約で清は露に満州を売り渡していた(脚注20)。日本は血を流して満州を露から取り返し清に返却したというのが史実である。しかし、支那は日本に感謝や尊敬をしたか?否、かえってバカにした。反日、侮日である。

もちろん満州における最低限の権益を日本が手に入れたことは確かだ(脚注28)。しかし、支那にとって、欧米に自国の権益を切り売りすることは我慢できても、劣等民族の「小日本」に対して欧米と同様の権益を与えることはプライドが許さなかった。

徹底的な白人優越主義から日本憎しで固まっていた米国。中華思想から日本を蔑視していた支那。ここに両国の利害が一致することになる。日本が満州を清の手に戻したという誠実さなどは理解されず、かえって嘲りと侮りの対象となった。

これが日本vs米中対立の真の背景である。太平洋での日米衝突に繋がっていく。

第一次大戦後の日米関係

時代が少し下って一九一九年、第一次世界大戦後のベルサイユ条約(脚注29)では、独が山東省で得ていた権益が日本に継承された。

中華民国では「五四反日運動(脚注30)」が起きた。米国が多額の資金を投じて反日工作を着々と進めた結果だ。これを俗に「嗾支(そうし)反日工作(脚注31)」と言う。日中対立のカゲに米国の策略、陰謀、諜報工作があったのである。

同じく一九一九年、パリ講和会議(脚注32)では、日本が国際連盟の憲章に盛り込もうと「人種平等決議案」を提案した。人類史上初めて提案された画期的な決議案は、欧米諸国の偏見と反対にあいながらも見事十一対五の賛成多数を得た。

しかし、議長を務めていた国際連盟の提唱者ウィルソン(当時の米国大統領、脚注33)は、突如として全会一致を主張。日本が提案した決議は見事に葬り去られた。しかも、米国は結局のところ国際連盟に加盟せず。

一九二四年に、米国は「排日移民法(脚注34)」を成立させた。さらに、同年、日本を仮想敵国とした本格的な戦略を策定した。これがいわゆる「オレンジ・プラン(脚注35)」である。

オレンジ・プランの基盤となるのが米国の極東戦略である。それは、支那を助けて日本と戦わせ日本を壊滅させる。日本を支那大陸から追い出し、米国が支那への進出を果たす。これが当時の米国の極東戦略、青写真だったと言って良い。(つづく)

脚注

20)露清密約:1896年の李鴻章-ロバノフ協定を第一次露清密約、1900年の秘密協定を第二次露清密約と呼ぶ。特に後者では、満州における露の軍隊駐留、要塞設置、地方政府に対する監督権の行使を認めた。露は鉄道沿線のみならず満州全域の軍事や行政も支配下に置いた。清が露に満州を売り渡したのである。:http://ja.wikipedia.org/wiki/露清密約

22)日露戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/日露戦争

23)鉃道王ハリマン:http://ja.wikipedia.org/wiki/エドワード・ヘンリー・ハリマン、日露戦争の資金調達に明治政府は外債を発行した。米国ではハリマンを中心に多額の資金投資をした。その狙いが見事当たって米国が応援した日本の勝利に終わる。そこでハリマンは、南満州鉃道の経営に対して、当時としては破格の資金提供を申し出た。米国国務省肝いりの提案だった。結果として断った日本は、ハリマンの提案というより米国全体を袖にしたわけである。

24)http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1901-10/1905_hariman.html には次のように解説されている。

「井上馨、伊藤博文、桂太郎、渋沢栄一らはハリマンの提案に賛成した。日露戦争で金を使い果たし、戦争に勝ったとはいえまだロシアの大軍は満州の北におり、ロシアの復讐も警戒しなければならない。満州の鉄道経営をアメリカと一緒にやったほうがいいと考えたのである。こうして桂首相はハリマンと仮条約を交わした。

しかし、外相の小村寿太郎がポーツマス条約の調印を終えてアメリカから帰国すると、この仮契約に猛烈に反対した。日露戦争で10万同胞の尊い命と20億円の国費を犠牲にして得た満州の権益をアメリカと共有するなど許されないというわけで、当然といえば当然のことだった。結局、日本政府は仮約束を取り消すことになった。

取り消しの電報をサンフランシスコに上陸して受け取ったハリマンは、日本が支那大陸にアメリカを入れないつもりだと議会に訴えるが、さすがにこの時点では強引なことができなかった。

アメリカは支那大陸に進出したいと考えていたが、日本がこれを独占してしまうのではないかと恐れ、次第に日本が邪魔な存在になっていった。また、ただでさえアメリカは有色人種の日本が白人の大国であるロシアに勝ったことに脅威・恐怖を感じ始めていたのだが、そこへ仮条約を一方的に破棄され敵愾心が生まれた。

また、アメリカは太平洋艦隊を持っていなかったため、日本が太平洋を渡ってアメリカに攻め込んでくるのではないかという危機感(妄想といえる)を勝手に抱いた。日本はアメリカを攻撃するなどまったく考えてもいなかったにもかかわらずである。このためアメリカは急遽軍艦を作り始めた。

その後もアメリカは1909年には満州鉄道の中立化を提案してきたが、日本はロシアと組んでアメリカの動きを封じる。日露戦争後、日本とロシアは良好な関係を維持するようになり、満州は安定した状況でありえた。これが崩れるのはロシア革命以後である。

ハリマン提案を受け入れていれば、もしかすると日本は大東亜戦争に突入せずにすんだかもしれないと考える人もいる」。

25)若狭和朋「日本人が知ってはならない歴史」星雲社、2004年。

26)黄禍論:http://ja.wikipedia.org/wiki/黄禍論

27)満鉄は「南満州米国鉃道」とまで呼ばれた:http://www.amazon.co.jp/product-reviews/4434113585/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1

28)遼東半島の先端部関東州の租借権と南満州鉃道の権益を獲得した。しかし、それらは露から譲り受けただけで、清はすでにもっと広範にわたる権益を露に渡していた。1896年と1900年の露清密約による。脚注20を参照。

29)ベルサイユ条約:http://ja.wikipedia.org/wiki/ベルサイユ条約

30)五四運動:http://ja.wikipedia.org/wiki/五四運動

31)嗾支(そうし)反日工作:支那を嗾(そそのか)して反日運動に向かわせるという諜報工作を指す。

32)パリ講和会議:http://ja.wikipedia.org/wiki/パリ講和会議

33)国際連盟の提唱者ウィルソン:http://ja.wikipedia.org/wiki/ウッドロウ・ウィルソン

34)排日移民法:http://ja.wikipedia.org/wiki/排日移民法

35)オレンジ・プラン:http://ja.wikipedia.org/wiki/オレンジ計画:1919年に立案され1924年初頭に陸海軍合同会議で採用された、「起こり得る大日本帝国(日本)との戦争へ対処するためのアメリカ海軍の戦争計画。カラーコード戦争計画のひとつであり、これ自体は交戦可能性のある全ての国を網羅してそれぞれ色分けされ計画されたもので、日本だけを特別視していたわけではない。しかしながら、最終的には原爆投下の原動力となった側面は見逃すことは出来ない」

「この計画では、緒戦では日本軍の攻勢に対し持ちこたえることを想定していた。カリフォルニア基地での太平洋艦隊の編成(平時は、艦船はその乗組員の半分のみ保持している)と、日本軍のパナマ運河への攻撃に対して防衛することが重視され、その間フィリピンや他の西太平洋におけるアメリカの海外領土では物資の供給停止を予期した(これらの地域では、アメリカ本土からの応援は期待できないため独力で持ちこたえるとされた)。

次の段階では、兵士動員とカリフォルニアでの艦隊編成を完了させた海軍が、グアムとフィリピンのアメリカ軍を救援するために、西太平洋に出動する。その後、艦隊は日本海軍との決戦のために真北の日本列島近海へ進み、日本艦隊と決戦を行いこれを倒す。最終段階では、制海権を握ったアメリカ艦隊が日本本土を海上封鎖し、中国からの物資に頼る日本の産業や軍事力を圧迫して降伏へ追い込む。

アメリカ側の想定では、日本海軍はアメリカ艦隊の太平洋横断を許すものの、途中で潜水艦、空母機動部隊、駆逐艦や巡洋艦などの補助艦による攻撃でアメリカ艦隊の戦力を削るという対抗策(日本ではこれを『漸減邀撃』と呼んだ)を作成していると考えられた。そのような消耗を与えた後で日本艦隊は日本近海の『決戦海域』へ艦隊を誘い込みアメリカとの戦いを挑むとした」とある。

附)日清戦争から排日移民法、オレンジ計画までのミニ年表を記す。

一八九五年 日清戦争講和/下関条約 (脚注12)

一八九六年 第一次露清密約 (脚注20)

一九〇〇年 北清事変 (脚注31)

一九〇〇年 第二次露清密約 (脚注20)

一九〇二年 日英同盟

一九〇三年 龍岩浦軍港化(ポートニコラス) (脚注21)

一九〇五年 日露戦争講和条約 (脚注22)

一九〇五年 米国鉃道王ハリマンの提案を拒否 (脚注23、24)

一九〇七年 白色大艦隊世界一周航海 (図3)

一九一九年 第一次世界大戦終結/パリ講和会議 (脚注32)

人種平等決議案 (脚注32)

ベルサイユ条約 (脚注29)

五四反日運動 (脚注30)

嗾支反日工作 (脚注31)

一九二四年 排日移民法 (脚注34)

一九二四年 オレンジ計画策定 (脚注35)

(4747文字)

▲ ページトップへ

i )日本滅亡と帝国海軍( III )真の敵を見誤る

2011.1.23

フランクリン・ローズベルト

( III )真の敵を見誤る

崩れるパワーバランス

日露戦争や第一次世界大戦の後、米国には対日和平という選択肢もあった。当時、日本は議会制民主主義の国だった。決して「軍国主義」と言えるような時代ではなかった(脚注36、37)。

国内でも排日運動が盛んになった米国は、やがて狙い通り日本を支那大陸から追い出すことに成功する。支那の市場は米国のものになる筈だった。

しかし、第二次世界大戦後に待ち受けていた世界は米国が期待するものではなかった。

満州はソ連の手に渡る。ソ連が満州を引き渡すのは、もちろん毛沢東の共産党に対してである。日本も手を携えて建国し十二年経った満州国の全遺産は、中国共産党がそっくり受け継いだ。共産党は旧満州国を拠点にする。国民党側からの攻撃を跳ね返し、逆に国民党側を攻撃する。

国共内戦の再燃である。約四年かけた内戦の結果ついに毛沢東側が勝利する。米国の支援を受けた蒋介石は台湾に逃げ、一九四九年に中華人民共和国が成立する。

第二次世界大戦終了まで、日本はソ連と共産主義に対する防波堤の役割を果たしていた。その日本を叩き潰し支那大陸から追い出したのである。パワーバランスは完全に崩れた。

その当然の帰結が支那の完全な喪失となって実現するのである。米国のショックと落胆振りは相当なものだった。日本の遺産ともいえる満州国は共産主義者に実に有効な形で利用された。そのことに米国はほとんど気が付いていないだろう。

戦史研究家の佐藤 晃氏は述べる(脚注38)。

「長期にわたる冷戦の末、アメリカはソ連には勝利したが、中国はいまなお地球上で、もっとも厄介な国であり続けている。そして、あれほど目の仇にした日本は、アメリカの最大の同盟国である。

当時のアメリカ極東政策の虚しさを思わせる現実が、いま目の前に展開している。

これはなにも結果論ではない。大正末期から昭和初期にかけての対日政策には、和平の選択肢もあったはずである。だが、アメリカのソ連への認識の甘さと、日本憎しの過剰な一念が、その選択肢を忘れさせたということである」と。

支那喪失後も、米国はアジアで共産主義勢力と直接的あるいは間接的に戦うハメになる。一九五〇〜一九五三年の朝鮮戦争と一九五〇〜一九七五年のインドシナ戦争後半およびベトナム戦争のことである(脚注39〜41)。

欧米支配と人種差別

人種差別が色濃く残っていた時代である。西欧列強によるアジア、アフリカ植民地支配は「悪」どころか、かえって「善」だった。人種差別と欧米型植民地主義。日本はその両方に異を唱えていた。

日露戦争と第一次世界大戦以降、次の具体的な争点が次第に浮かび上がってくる。人種差別と欧米による植民地支配のことである。「争点」とはならない状態に留まらせようという側と目に見える「争点」にしようという勢力があった。文明の対立が始まったのである。

当時の歴代米国大統領とって、人種差別と欧米植民地支配、そして米国の極東政策に異を唱える日本は、自分の言うことを聞かない厄介な存在だった。

特に、一九三三〜一九四五年という長きにわたって米国大統領であったのはフランクリン・ローズベルトである(脚注42)。彼は決して親日ではなかった。敵視していたとも言われる。日本人としても、彼が自分たちを目の仇にしていると感じていた。

図5 フランクリン・ローズベルト

図6 戦時中の風刺似顔絵

「漫画」一九四二年二月号表紙

また、フランクリン・ローズベルトはもともと親露、親支那であった。のみならず共産主義に対しては全く無警戒だった。話が通じると思っていた。日本が極東で果たしていた役割など、理解しようとも思わなかったし理解できるものではなかった。

そういった無理解が日本を大東亜戦争に追いやった。極東のパワーバランスを壊した。戦後共産主義が蔓延(はびこ)った。六十七年余経っても未だに解決できない諸問題が残った。これも真実の一面である。

今ふりかえると次のように言って良いかもしれない。歴史の歯車は大きく誤った方向に廻った。我々と世界中の人々は苦しみ続ける原因の一つがここにある、と。

また、次のようにも言えるだろう。戦争が日本側の対応のまずさだけに起因しているわけではない。安全保障はそんなに単純なものではない。米国の対応にも非常に重要な要因があった、と。

日米は戦う必要などなかった

当時、民主的な政治体制を持っていた日本を米国は敵対視した。米国の対日強硬路線は、結果として良いことを生まなかった。

1)日本の安全保障を危うくすることで、日本を全体主義的な国にしてしまった。

2)一党独裁の全体主義国家ソ連を援(たす)けた。

3)支那大陸に中華人民共和国を成立させてしまった。

4)共産主義国家をたくさん生み出し、戦後長く続く冷戦時代を招くことになった。

米国も欧州列強も、結局、支那に何の利益を得ることもできずに一掃されることになる。

一九一九年にコミンテルン(脚注43)が結成され、ソ連は矛先を極東に向けてきた。翌一九二〇年にモンゴル人民共和国が樹立。中国には毛沢東の中国共産党が結成されコミンテルンに加盟した。

露の最近の情報公開により、コミンテルンの策謀が少しずつ明らかになっている。その方針は明快だ。中国国民党と日本を戦わせること。日本と米国を戦わせること。日本の対ソ連宣戦布告をさせないこと。日本を大陸から追い出すことである。

結果として、国共合作も、日本の対ソ連政策も、日米が戦うことも、日本を大陸から追い出すこともコミンテルンが立てた方針通りになったという。

また、盧溝橋事件の発端となった発砲事件も、コミンテルンによる陰謀説が存在する(脚注44、45)。客観的に見て、当時の日本は、蒋介石政権も黙認していた満州に専念する方が得策だった(脚注46)。華北や華中に攻め入っても全くメリットはなかった。

誰が日支事変を起こしたのか(脚注47)?帝国陸軍の現地部隊が暴走したからだ。そう喧伝する人々がいる。しかし、盧溝橋事件や上海事変の直前に、支那の人々が日本に対してどんなことを行なっていたか?彼らの主張からは、その一連の事実がスッポリと抜け落ちている。

日本は挑発に継ぐ挑発を受けた。その中で、現地の良心的な指揮官たちも本国政府も冷静に対応しようとしていた(脚注48、49)。日本は連続するテロ攻撃を仕掛けられ、挑発され、支那大陸の内戦に無理やり引きずり込まれた。そう言っても過言ではない。

図7 第二次上海事変で租界地区を防衛する日本海軍特別陸戦隊

ハルノートを実質的に執筆したハリー・ホワイトなる人物がソ連のスパイだったとも言われている(脚注50、51)。到底呑めないような強硬な最後通牒を突きつけて日本が米国に宣戦布告するようしむけたという(脚注52)。

嫌がる日本を、日支事変や対米戦争に引きずり込んだのは、コミンテルンの策略だったと言われる。本来は、日米蒋が共同で対ソ連共同戦線を張るほうが良かっただろう。

日本にも対米和平の選択肢があった。

1)ハリマンの提案を一部受け入れる。

2)マーシャル諸島やカロリン諸島を捨ててでも満州に対する日本の権益を認めさせ、対ソ連の共同戦線を張る。

3)対米敵視政策はとらずに軍拡競争をしない。

4)共同で蒋介石の中華民国を支援し中国共産党に対抗する、など。

日本と米国は戦う必要など全くなかった。お互いに真の敵を見誤ってしまった。どのように平和が失われたか?これからに役立つ明確な教訓を得たいものである。(つづく)

脚注

36)日本は議会制民主主義の国だった。決して「軍国主義」と言えるような時代ではなかった:日本が軍国主義の徴候を明らかに見せ始めたとするならば、それは、要人暗殺テロや五一五事件などが起こった一九三二年頃からである。その前までは、大正デモクラシーと言われる時代、二大政党による政権交代が実現した時代だった。

37)坂野潤治、田原総一朗「大日本帝国の民主主義-嘘ばかり教えられてきた」小学館、2006年。

38)佐藤晃「太平洋に消えた勝機」光文社ペーパーバックス、2003年。

39)朝鮮戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/朝鮮戦争

40)第一次インドシナ戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/第一次インドシナ戦争

41)ベトナム戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/ベトナム戦争

42)フランクリン・ローズベルト:http://ja.wikipedia.org/wiki/フランクリン・ルーズベルト

43)コミンテルン:http://ja.wikipedia.org/wiki/コミンテルン

44)盧溝橋事件:http://ja.wikipedia.org/wiki/盧溝橋事件

45)盧溝橋事件:中国共産党が日中双方の陣営に銃弾を撃ち込んだのが始まりとされる。

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y-2--9&d=0515&f=national_0515_034.shtmlには、当時「劉少奇が盧溝橋事件を起こした」「劉少奇が盧溝橋で、日本軍と戦った」との記述が「戦士政治読本」と言うパンフレットに確かに書かれ、共産党支配区域で配られていた、とある。

46)蒋介石も黙認していた満州国:http://ja.wikipedia.org/wiki/塘沽協定:1933年5月31日に結ばれた満州事変の停戦協定。河北省塘沽(たんくう)で締結された。1932年9月18日に始まる満州事変は、この協定をもって一応の終結を迎えた。

47)日支事変、支那事変、日華事変、日中戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/支那事変:宣戦布告を経ていないので事変と呼びならわしている。戦争とするには両国とも抵抗があった。特に蒋介石の中国国民党政府は、米国から大量の武器と資金の援助を受けていた。戦争に発展した場合、当時の米国は中立を宣言せざるを得ない。国際法上は中立国による武器の援助が許されていなかった。蒋介石政府は米国からの武器援助が絶えるのを恐れていたわけである。

48)現地の良心的な指揮官たちも本国政府も冷静に対応していた:

http://ja.wikipedia.org/wiki/盧溝橋事件、http://ja.wikipedia.org/wiki/第二次上海事変、http://ja.wikipedia.org/wiki/日中戦争:

盧溝橋で日本軍と衝突した国民革命軍第二十九軍は、盧溝橋事件までの約六ヶ月間だけでも、邦人の不法取調べや監禁、暴行、軍用電話線切断事件、日本・支那連絡用飛行の阻止など50件以上の不法事件を起こしていた。盧溝橋事件前、第二十九軍はコミンテルン指導の下、中国共産党が完成させた抗日人民戦線の一翼を担い、国民政府からの中堅将校以外にも中国共産党員が活動していた、と記事にある。

盧溝橋事件、第二次上海事変、南京占領、すべて支那側の挑発が先にあった。日本軍への最初の銃撃から始まる盧溝橋事件(7月7日)、大紅門事件(7月13日)、停戦協定細目成立後の日本軍への一斉射撃(7月20日)、郎坊事件(7月25日)、広安門事件(7月26日)など。日本軍による華北での総攻撃は7月28日で、盧溝橋事件のあと三週間ほどあらゆる挑発に堪えていたことになる。日本側は、元外交官で実業家の船津振一郎氏を通して、大幅譲歩の和平提案を国民党政府に行なった(8月1日)。しかし、第一回の話合い当日、支那側が起こした別の事件により頓挫してしまう(8月9日)。凄惨なテロと国民党正規軍精鋭部隊による攻撃が続く。悲惨を極めた通州事件(7月29日)、大山中尉殺害事件(8月9日)、上海租界の日本人居留民と海軍陸戦隊への攻撃(第二次上海事変、8月13日)、支那空軍機による上海租界空爆と各国民間人被害(8月14日)など。

第二次上海事変でも日本海軍陸戦隊の堅忍自重ぶりは海外のメディア(ニューヨーク・タイムズ、ニューヨーク・ヘラルドトリビューン、上海英字紙)から認められているほどだった。上海派遣軍が上海上陸に至ったのは8月末で、それまで多くの犠牲を支払いつつ、3万人の支那軍をわずか4千人の海軍陸戦隊が守り通したことになる。8月18日の英米仏による休戦提案を、国民党政府が協定違反による開戦意思を持っている以上日本も戦わざるを得ないと主張。11月2日からの独トラウトマンによる和平工作(第一次トラウトマン和平工作、中国側に有利な提案内容)が試みられるも支那側が回答を引き延ばす。11月12日の上海占領、12月13日の南京陥落に続いて行ってしまう。

支那側は横暴な日本、侵略される支那大陸のイメージを国際社会に宣伝する。日本の「暴支膺懲(ぼうしようちょう=暴虐な支那を懲らしめる)」「一撃後和平」の構想など、国際社会では顧みられることがなかった。「支那=一方的な被害者」「日本=加害者、侵略者」とレッテルを貼られることになる。空軍爆撃による民間人巻添えについても、そもそも支那空軍が上海租界を空爆し2千人以上の各国民間人を死傷させたことから始まった。しかし、その事実はどこかに忘れ去られ、その後の南昌、南京、広徳、杭州、漢口爆撃、重慶遷都後の重慶爆撃だけが非難されるところとなる。どれもこれも、日本が一方的に勝ち進めていったからか。なお、自軍が日本軍の前に敗走を重ねる原因を「日本軍に通じる漢奸」の存在によるものとして、蒋介石は大規模な「漢奸狩り」を開始(8月下旬)した。4000名以上の支那人が処刑されたという。

日本側では「一撃後和平」という意見が主体だった。しかし、コミンテルンのスパイだった尾崎秀実(おざきほつみ)を含む進歩派の陸軍官僚らを中心に、強硬に出る勢力が主体となった。近衛文麿首相(当時)は抵抗し切れなくなる。「一撃後和平」という方針通り、もう少し和平への取り組みを熱心に出来なかったものか。支那側では、国民党政府軍がいつも停戦協定に違犯する。約束を守らずに日本軍への挑発と攻撃を繰り返した。不誠実さはここに際立っている。挑発行為や攻撃は侵略者に対する正当な反抗だと主張するが、これほどの挑発をしたのは日本に対してだけである。支那は英米独仏露の列強に対してはこれほどの挑発をしなかった。

日本は日清戦争でも日露戦争でも、自国だけでなく極東の安定と平和を実現するために血を流して戦った。二つの戦いの後も自重と忍耐をもって振舞った。露の脅威から朝鮮半島と満州を守ることが、日本、満州、支那、朝鮮半島という極東全体の安全保障のためになくてはならい行動だと信じて血を流した。結果として、日本は当時の極東全体における安全を保障した。支配地域の治安を維持し、安定を確保した。産業革命を移植して経済を活性化し、人口も増やした。匪族や兵匪、貴族や官吏など特権階級の苛斂誅求に苦しんでいた当時の住人たちは、ようやく人並みの生活ができるようになった。しかし、支那や朝鮮からは尊敬もされず感謝もされず却って侮られ、蔑まれ、嘲られるだけ。却って日本が残虐で自分たちは日本側が行なった史上稀に見る苛斂誅求に苦しんでいた犠牲者と言い募られるだけ。国際世論が判官びいきだったのだろうか?日本はずいぶんと割の合わない役割を演じ続けたことになる。

支那や朝鮮は被害者で日本は加害者と言われている。しかし、以上のように見てくると、一方的に「支那・朝鮮が被害者で日本は加害者」だと本当に言えるのだろうか。日本は領土欲に目が眩んで半島や大陸を侵略したといわれる。だが、それは「フィクション」であろう。侵略を云々するならば、日露戦争敗北でようやく断念した露の南進政策の方がもっと露骨な侵略であった。露は、極東ばかりでなく西の果てでも南下政策を繰り広げていた。クリミヤ半島でトルコと戦うなど、他国領土を侵略していたではないか。日清日露戦争を戦わなければ、極東はソ連の支配に入ったことだろう。少なくとも満州と朝鮮半島は21世紀の現在に至るまでソ連-露の領土であり続けただろう。当時の日本は、露とそれに続くソ連共産主義の脅威から極東を守り続けたのである。一九四五年からの十年間を振り返るだけで、日本が抜けた空白を誰が埋めたか明白である。米国も蒋介石の国民党政権も朝鮮半島の人々も、共産主義の猛威に翻弄され苦しみ続けたではないか。

日本のみを標的にし糾弾して止まない人々がいる。歴史的事実を見よ。日本にだけ非がある。そう強硬に主張する。特に、わが国の言論界を支配しているのは他国人ではない。他ならぬ日本人である。彼ら意見に全くバイアスがかかっていないとは言えまい。まともにとりあわない方が良いだろう。比較的中立の立場で書かれた資料を読むだけで、簡単にわかる史実というものがある。彼らの意見に影響されて、同調していた自分の不勉強が恥ずかしい。悲しく憂うつな気分になる。

この注釈部分は再度別項目を立てて概説するつもりである。

49)ニューヨーク・タイムズは、現在に至るまできわめて反日的な記事を書くことで有名である。しかしその紙面に、上海事変勃発の1937年8月31日、Hallett Abend上海特派員は署名記事を寄せる。

「『外国人は日本を支持』

上海における軍事衝突を回避する試みによりここで開催された様々の会議に参加した多くの外国政府の代表や外国の正式なオブザーバーたちは皆、以下の点に同意するだろう。

日本は敵の挑発の下で最大限の忍耐を示した。日本軍は居留民の生命財産を多少危険にさらしても、増援部隊を上陸後数日の間、兵営の中から一歩も出さなかったのである。

八月十三日以前に上海で開催された会議に参加したある外国使節はこうみている。

『七月初めに北京近郊で始まった紛争の責任が誰にあるのか、ということに関しては意見が分かれるかもしれない。しかし、上海の戦闘状態に関する限り、証拠が示している事実は一つしかない。日本軍は上海では戦闘の繰り返しを望んでおらず、我慢と忍耐力を示し、事態の悪化を防ぐためにできる限りのことをした。だが日本軍は中国軍によって文字通り衝突へと無理やり追い込まれてしまったのである。中国軍は外国人の居住している地域と外国の権益を、この衝突の中に巻き込もうとする意図が有るかのように思えた』」(ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、2009年。訳者注より)。

50)ハルノート:http://ja.wikipedia.org/wiki/ハルノート

51)ハルノートを実質的に執筆したハリー・ホワイト:http://ja.wikipedia.org/wiki/ハリー・ホワイト

52)当時の日本はハルノートを受け入れ、支那(北支、中支)から満州に兵を引き、仏印からも撤退すれば良かった。そうすれば、米国は欧州戦線に参加する理由もなく、米英は窮地に立たされ続けた。蒋介石の国民党軍は共産党軍を壊滅させ、中国が共産化することがなかったかもしれない。ハルノートを決して最後通牒などと考えてはいけない、とも言われる。ただ、当時の米国の徹底的人種差別と日本への憎悪を考えると、そう簡単に石油やくず鉄輸出解禁には繋がらなかったかもしれない。また、支那の日本人への挑発と攻撃は執拗をきわめ、やすやすとは支那大陸から抜け出せなかっただろう。再び内戦に引きずり込まれたリクスは非常に高かった。

別の意見もある。日本は断固としてハルノートを拒絶すべきだった。それは良い結果を生んだ。ブロック経済が崩れて自由貿易圏が創設された。欧米はアジア・アフリカの植民地を失った。沢山の民族国民が独立を勝ち取った。日本は自由貿易圏の中で生まれ変わった。不思議なことに、日本は結果として大東亜戦争の目的を果たせた、というものである。

附)満州事変から日米開戦に至るまでのミニ年表を記す。

一九三一年 満州事変

一九三二年 満州国建国

一九三三年 F・ローズベルト米国大統領就任 (脚注42)

塘沽協定 (脚注46)

一九三七年 盧溝橋事件 (脚注44、45)

第二次上海事変

南京攻略戦

一九四一年 ABCD包囲網

日米和平交渉

ハルノート (脚注50)

日米開戦

(8146文字)

▲ ページトップへ

i )日本滅亡と帝国海軍( IV )決定的対立へ

2011.1.28

海軍の省益を優先した山本権兵衛

( IV )決定的対立へ

省益優先の仮想敵国

日露戦争(脚注22)を勝利に導いた英雄の一人と称されている人物に児玉源太郎がいる(脚注53)。単に軍人であるばかりでなく、政治家、戦略家、戦術家、外交家などとして八面六臂の活躍をした。希代の逸材と言って良い(脚注54)。

戦後、児玉は軍縮に動く。「将官の数を半減して師団数の大削減を企図」した(脚注55)。軍拡より国力涵養の時と考えた。真のリーダーかくあるべしという姿勢だった。当然、反対にあった。陸軍よりむしろ海軍が強く反対した。

来るべき露との宿命的対決に備えるべきであるとする陸軍ならまだ現実的であろう(脚注56)。しかし、連合艦隊を必要とする敵艦隊は東洋のどこにも存在しなくなった。にもかかわらず海軍は反対した。国益よりも海軍の省益の方を優先させたと言える(脚注57)。

図8 児玉源太郎

陸軍出身だったが日本全体のために

尽力した希代の逸材だった。日露戦

争終結後間もなく帰らぬ人となった。

図9 山本権兵衛

海軍の統帥権独立を勝ち取った

明治時代の実力者。国益よりも

海軍省の省益を優先した。

しかし、児玉は一九〇六年七月に脳溢血で急逝。名実共に大物だった児玉は帰らぬ人となった。海軍の実力者山本権兵衛は、同年末に「まるで、児玉の死を奇貨としたようなタイミング」で「第一次対米戦備増強計画を打ち出し」た(脚注55)。

この頃から国家や軍の意志決定システムの分裂が決定的となる。陸軍は大陸を担当し露を仮想敵国とした。海軍は太平洋方面を担当して米国を仮想敵国とした。「近代国家にあるまじき担当分担」である(脚注58)。日本の国力を考えても狂気の判断だろう。

一九〇七年四月、方針統一を図ろうと会議を開いた。しかし「帝国国防方針」なるものを決定してしまう(脚注59)。大日本帝国は国防思想を統一しようとしたが。その狙いは果たせず、陸海軍で仮想敵国が違うという奇妙な状況が追認されたのである。

軍隊はどこもそうだろうが、特に海軍はお金がかかるものらしい。「例えば一九二一年(大正十年)の海軍予算は、国家総予算の三二%だった」という(脚注55)。軍備より国力の涵養を目指すという児玉の発想は完全に否定され、海軍は軍拡に励んだ。

元海軍将校で戦後作家として海軍批判を展開した千早正隆氏は次のように言っている。「極論すれば、米国海軍という仮想敵は、日本海軍がその兵力を増強するための目標敵であった」(脚注60)。当時、海軍としても太平洋をはさんだはるかかなたの対米戦争など考えてもいなかったのである。

こうして「わが国は、国家経済改善の努力も棄て、対米和平の道の模索すらなく、ひたすら日米戦に向かって戦備増強の道をひた走る」ことになった(脚注55)。

ワシントン体制

一九二一年に日英同盟解消が決定される(脚注61、62)。日英同盟こそ日露戦争で日本を支えた国際秩序の枠組みである。日英同盟によって日本の国際的地位は高まった。

そもそも極東以外の植民地に関する紛争で忙しかった英国は、一九〇二年当時、極東の安全保障は日本を利用し露を牽制することを選んだ(脚注61、63)。時は移って一九二一年、米は露よりも日本を牽制する方向性を英に提案。英国は、日本より米国と組むことを選択したのである。

こうして、アジア・太平洋地域の国際秩序は「ワシントン体制」という枠組みで維持しようということになる(脚注62、64)。

ワシントン体制とは、一九二一年から一九二二年にかけて米国ワシントンで話し合われ締結された三条約を基礎としている。日米英仏の四カ国条約、ワシントン海軍軍縮条約、日米英仏蘭白伊葡中の九カ国条約である(脚注62、64〜66)。

本体制は欧米諸国、特に米国の明確な意図があった。支那大陸に関する権益に関して、英国を日本と引き離し、日本の勢力拡大を抑えようというものである。

当時、ワシントン体制を立憲民政党内閣の幣原喜重郎外相らが受け入れた。本外交姿勢を協調外交、幣原外交と呼んだ(脚注68、69)。一九三七年まで遵守され、盧溝橋事件、第二次上海事変、南京攻略戦に至って破綻を迎えることになる(脚注44、70、71)。

破綻を迎えた原因を、幣原外交を弱腰外交と非難し暴走した帝国陸軍に求める声がある。幣原による協調外交を称え、ワシントン体制を絶対視する傾向もある。しかし、ワシントン体制には根本的な間違いが二つ存在していた(脚注66)。

一つ目は、中華民国の国境を明確に定めず、その領土保全をうたってしまったことである。清朝時代、支那大陸には漢民族の他に、モンゴル人、満州人、チベット人、回教徒、トルキスタン人などがいた。ワシントン体制は、それぞれの独立権を漢人の中華民国に譲渡したものと見なしてしまった。

これは現代のチベット、新疆ウイグル地区などの独立問題、その武力制圧、弾圧、人権問題に繋がっている。

もう一つは、ソ連がワシントン体制に組み込まれていないことである。それを良いことにソ連は、国民党に多大な援助を与えた。自由に振る舞って支那大陸の権益を獲得した。しかも一九二四年には、外蒙古を独立させてソ連の影響下に置いた(脚注72)。

ソ連が衛星国を誕生させても支那の主権を奪ったという強い非難は聞こえて来なかった。その九年後に日本が満州国を独立させ影響下に置くと、国際連盟は日本を強く非難し日本は連盟を脱退することになる(脚注73、74)。

これは日本にとって大変不公平と感じても良いと思われる状況であった。当時、米国などが一貫して親露親ソであったことは他にも例がある。ポーランドとフィンランド、バルト三国に関してだ。

一九三九年、独ソ不可侵条約を結んだ直後に、西から独が東からソがポーランドを攻めて分割してしまった(脚注75、76)。一九四〇年三月と六月、ソ連はフィンランドの一部とバルト三国をそれぞれ併合する(脚注77、78)。

フィンランドに侵攻したときは国際連盟がソ連を除名した。しかし、ソ連がバルト三国に四十万の兵を送って併合した時点で、英米仏はソ連に非難すら浴びせていない。彼らはソ連と敵対することはなく、却ってナチスドイツと戦うために共産主義勢力と手を組んでしまう(脚注79)。

ソ連だけではない。英米仏蘭白葡西(脚注67)などは南米、アフリカ、アジアを散々侵略し分割してきたではないか。要するに日本から見ると、国際連盟と米国はダブルスタンダードであった。要するにアンフェアなのである。

話は一九三〇年代にもどるが、日本は陸軍が主体となってワシントン体制打破に動く。満州事変と満州国建国である(脚注73、80)。ソ連と共産主義の脅威に対して、安全保障上やむを得ない最低限の対抗措置としてである(脚注81、82)。少なくとも陸軍はそう主張する。政府としても追認する。

米国との決定的対立へ

日米の対決は次第に避けられないものとなる。そして決定的なものとなる。

まず、一九三七年の盧溝橋事件、第二次上海事変、南京攻略戦が起こる(脚注44、70、71)。これらに端を発する支那との戦争は泥沼化する。日本を抑えつけ中国から追い出そうという米国の政策はうまく行かない。

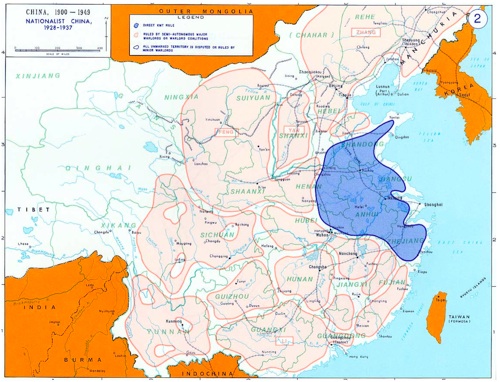

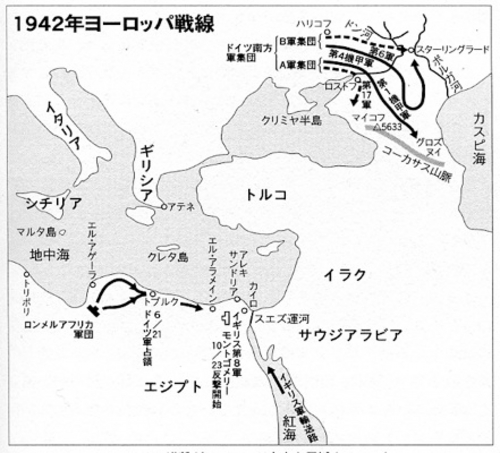

図10 日支事変の勢力図

ピンク部分が日本軍の支配地域。http://ja.wikipedia.org/wiki/日中戦争より

日本は独伊と提携する道を選択する(脚注83、84)。欧州で戦争が始まる。独ソによるポーランド侵攻である(脚注76)。

一九四〇年には矢継ぎ早に大きな出来事が起こる。日本軍が独の影響下にある仏ヴィシー政権の合意のもとで北部仏印進駐を行なう(脚注85)。日独伊三国軍事同盟が締結される(脚注86)。米国による日本への屑鉄と鉄鋼の禁輸が決定される(脚注87)。

翌一九四一年七月、日本軍は南部仏印に進駐する(脚注88)。米国による石油の全面禁輸が決定される。日本への完全な経済封鎖である。日米の対決がいよいよ現実的になる。

米英蘭は強硬姿勢をつらぬき日本を経済封鎖する(ABCD包囲網:脚注87)。このような措置に関して同時代の人は次のように書いている。

当時の米駐日大使、ジョセフ・グルーは、「もし日本が、南方における主導権を軍隊によって追求しようとするならば、日本は直ぐにABCD諸国と戦争になり、疑問の余地なく敗北し、三等国になるであろう」と日記に書いた(脚注89)。

英国の戦史家リデル・ハートは、日本資産凍結や経済封鎖について、「このような措置は…日本を戦争に追い込むことは必定だった」「いかなる国にも…このような要求を容れることは不可能であった」「日本が4ヶ月以上も開戦を延期し、石油禁輸解除の交渉を試みていたことは、注目に値する」と評した(脚注90)。

英国のフラーという人は、「経済戦争の宣言であり、実質的な闘争の開始であった」と述べた。また、ローズベルトはチャーチルとの大西洋会談において「私は決して宣戦布告をやるわけにはいかないでしょうが、戦争を開始することはできるでしょう」と述べたとしている(脚注91)。

フラーは次の話も紹介している。「われわれの共同禁輸政策は確実に、日本をして平和か、戦争かの瀬戸際に追いやりつつあります」という書簡を、チャーチルはローズベルトに後日送った、と(脚注92)。

これらは米英蘭が日本を戦争に追い込んだという証言である。

対米戦争の勝算

米国政治学者、ジョセフ・S・ナイ・ジュニアは日本の指導者の気持ちを次のように表現した。「日本を抑止しようとするアメリカの努力は破綻をもたらした。平和という選択肢は、戦争に敗れるよりもひどい結果をもたらすと日本の指導者達は考えていた」と(脚注93)。

日本に残された石油の備蓄は民間・軍事をあわせても二年分。日本の指導者たちから見ると、座して死を待つか立ち上がって戦うかの選択を迫られるところまで追いつめられた(脚注94)。

一九四一年九月、時の近衛文麿首相は山本五十六連合艦隊司令長官に対米戦の勝算を訊ねる。山本は、「一年か一年半は見事に戦って見せる。だがそれ以降のことはわかりかねる」と答えたとされる(脚注95)。

一九四一年後半、対米和平か戦争かで対応を話し合うたびに、政府も陸軍も海軍に見通しを聴く(例えば荻外荘会談、脚注96)。三十余年も前から、米国は海軍担当と決まっていたのである。永年莫大な予算を獲得してきた海軍にはメンツがかかっている。「勝てません」「戦いません」とは死んでも言えない。

図11 荻窪会談

荻窪にある近衛文麿の別荘「荻外荘」にて。右から陸軍大臣東條英機、

海軍大臣吉田善吾、外務大臣松岡洋右と(1940年7月19日)

そもそも海軍は米国と戦う気はなかった。帝国海軍の威光、すなわち省益優先で当時世界第三位の海軍力を整備してきただけだった。そのために米国を仮想敵国としていただけだった。その米国との決定的な対立を迎えたのである。

恐らく話合いのテーブルには、十数年余にわたる海軍の予算額が並んだ資料が乗っていたことだろう。今さら後には引けない。山本にゲタをあずけるしかない。そのように海軍関係の出席者はハラをくくっていたのだろう。

海軍が追求したのは国益ではない。省益である。優先させたのは兵士たちの命ではない。自分たちのメンツである。こういう瑣末なものが基盤になって、彼らは杜撰な見通しで勝算なき大バクチを打った。付合わされる我々はたまったものではない。(つづく)

脚注

22)日露戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/日露戦争

44)盧溝橋事件:http://ja.wikipedia.org/wiki/盧溝橋事件

47)日支事変、支那事変、日華事変、日中戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/支那事変、宣戦布告を経ていないので事変と呼びならわしている。戦争とするには両国とも抵抗があった。特に蒋介石の中国国民党政府は、米国から大量の武器と資金の援助を受けていた。戦争に発展した場合、当時の米国は中立を宣言せざるを得ない。国際法上は中立国による武器の援助が許されていなかった。蒋介石政府は米国からの武器援助が絶えるのを恐れていたわけである。

53)児玉源太郎:http://ja.wikipedia.org/wiki/児玉源太郎:日露戦争開戦前には台湾総督のまま内務大臣を務めていたが、 明治36年(1903年)に対露戦計画を立案していた参謀次長の田村怡与造が死去し、大山巌参謀総長から特に請われて降格人事でありながら、両職を辞して田村の後任を引き受ける。日本陸軍が解体する昭和20年(1945年)まで、降格人事を了承した人物は児玉ただ一人である。日露戦争のために新たに編成された満州軍総参謀長をも引き続いて務めた。児玉は国際情勢や各国の力関係を考慮に入れて戦略を立てることの出来る広い視野の持ち主であった。日露戦争全体の戦略の立案、満州での実際の戦闘指揮、戦費の調達、アメリカへの講和依頼、欧州での帝政ロシアへの革命工作、といったあらゆる局面で彼が登場する。当時のロシアは常備兵力で日本の約15倍、国家予算規模で日本の約8倍という当時世界一の超大国であり、日本側にとって圧倒的不利な状況であったが、それを覆して日本を勝利に導いた功績は高く評価されている。また、児玉ケーブルと言われる海底ケーブルを日本周辺に張り巡らしたことで、現代戦で最も重要と言われる情報のやり取りを迅速に行えるようにした。このことで、日本連合艦隊は、大本営と電信通信が可能となって、大本営が自在に移動命令を出せるため、日本海海戦のためだけに、全軍が集結することが可能になった。アメリカ国防総省を中心に唱えられている最新の軍事ドクトリンの一つネットワーク中心の戦い(Network-centric warfare,NCW)を100年も前に実現させて、日本海海戦の大勝利をもたらした功績もきわめて大きい。今日では東郷平八郎、大山巌、乃木希典らと共に日露戦争の英雄として有名である。

54)希代の逸材:別項目で詳述する。

55)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(上)光文社ペーパーバックス、2006年。

56)陸軍なら現実的:事実、一九四五年八月、大東亜戦争終了間際とポツダム宣言受諾後にひどい形で何倍にもなって仕返しされるわけである。

57)国益よりも…省益の方を:今なお問題とされている官僚機構の致命的欠点はこの頃から既に露見していた。

58)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(下)光文社ペーパーバックス、2006年。

59)帝国国防方針:http://ja.wikipedia.org/wiki/帝国国防方針:日本陸軍が陸海軍作戦の統合的な国防方針を策定しようと発案したことがきっかけとなり、明治40年4月4日明治天皇により裁可されたのが最初となり、以後国際情勢の変化などに応じて変更された。しかし、事実上は日本陸軍はロシア、日本海軍はアメリカ合衆国を仮想敵国とする事態は変わらず、その国防思想を統一するという当初の狙いは不十分にしか達成されなかった。

60)千早正隆「日本海軍の戦略発想」中公文庫、1995年。

61)日英同盟:http://ja.wikipedia.org/wiki/日英同盟

62)四カ国条約:http://ja.wikipedia.org/wiki/四カ国条約

63)極東以外の植民地に関する紛争で忙しかった英国:http://ja.wikipedia.org/wiki/ボーア戦争

64)ワシントン体制:http://www.iuj.ac.jp/faculty/tshinoda/IV.html

65)ワシントン海軍軍縮条約:http://ja.wikipedia.org/wiki/ワシントン海軍軍縮条約

66)九カ国条約:http://ja.wikipedia.org/wiki/九カ国条約

67)日米英仏蘭白伊葡中:蘭はオランダ、白はベルギー、葡はポルトガルである。

68)幣原喜重郎:http://ja.wikipedia.org/wiki/幣原喜重郎

69)幣原外交:http://ja.wikipedia.org/wiki/幣原外交

70)第二次上海事変:http://ja.wikipedia.org/wiki/第二次上海事変

71)南京攻略戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/南京攻略戦

72)外蒙古を独立させてソ連の影響下に置いた:http://ja.wikipedia.org/wiki/モンゴル人民共和国

73)満州国:http://ja.wikipedia.org/wiki/満州国

74)国際連盟:http://ja.wikipedia.org/wiki/国際連盟

75)独ソ不可侵条約:http://ja.wikipedia.org/wiki/独ソ不可侵条約

76)ポーランドを攻めて分割:http://ja.wikipedia.org/wiki/ポーランド侵攻

77)フィンランドの一部:http://ja.wikipedia.org/wiki/冬戦争

78)バルト三国:http://ja.wikipedia.org/wiki/バルト三国

79)ナチスドイツと戦うために共産主義勢力と手を組んでしまう:一九三六年、既に日本は共産主義勢力と戦うために逆にナチスドイツと組んでしまっていた。一九四〇年の段階では、欧州戦線における独の快進撃もあって陸軍が独と組むことを強力に主張。六月に日独伊三国軍事同盟が締結。

翌一九四一年二月に日ソ中立条約が締結され、六月には独ソ戦が勃発する。日本政府部内では、一九四一年七月、陸軍による「ソ連を挟み撃ちにする」という北方作戦と海軍による「南方作戦」が主張され、結局両方の案を容れて二正面作戦が作文される。日独伊三国軍事同盟の骨抜きを画策していた海軍が、南進論そのままに南部仏印進駐を実行。これが米の態度を決定的に硬化させ、対日石油全面禁輸に至る。

ソ連との関係では、結果的に、当面はソ連と戦わずという点で米英に合わせることになった。しかし、独伊と手を結んで米英と戦い抜くのか、それとも日独伊三国軍事同盟を形骸化して対米英和平で行くのか、意思統一できていない中途半端な状態だった。海軍と陸軍の主張を足して二で割るような作文をし、それぞれ勝手に動くのに任せるしかなかった。しかも海軍の南進政策が対米英和平交渉に決定的な打撃を与える。日本は統一的かつ主体的に動けなかった。それぞれの主張をする人が勝手に動いてしまった。みんながまとまって国難に対応できなかったのがいただけない。

国民の生活より党利党略を優先して、大事なことを話合いさえもしない今の国会と本質的に違いがないように思える。

80)満州事変:http://ja.wikipedia.org/wiki/満州事変

81)もともと、満州(東北三省)は女真族の支配地であった。漢民族が立ち入らない化外の土地だった。清も自分たちの出身地方だということで、漢人の立ち入りを制限していた。しかし、清末期になると華北、華中から漢人が移住し開拓を始める。日露も満州に権益を獲得して開発し始めると、袁世凱は自分の影響力を扶植しようとした。馬賊上がりの張作霖がその後を継いだ。

関東軍の石原莞爾らは蒋介石の影響力が満州にまで及ぶことを怖れた。ソ連共産主義勢力に対する防衛拠点とする理由以外にも、漢民族と満州族を分離することが満州事変と満州国建国の理由となっている。

図12 北伐時代の支那大陸勢力図

北伐後の中華民国の情勢。藍色の部分は蒋介石率いる南京国民政府の支配が強い領域。ピンクの部分は地方の軍閥の支配が強い領域。満州は張学良の奉天派支配地域、山西省は閻錫山の山西派支配地域(藍色地域の北西部)、陝西省・寧夏等の北西部は馮玉祥の西北派支配地域(山西派の西隣り)、広東省・広西等の南部は李宗仁の新広西派支配地域(香港島の北からその西側地域)、雲南省は竜雲の雲南派支配地域(ビルマ、インドシナに接する地域)。http://ja.wikipedia.org/wiki/北伐より。支那大陸は内戦の真っ最中だった。南京国民党政府も内戦の当事者の一つに過ぎなかった。

82)満州事変と満州国独立には他のファクターもある。

当時の支那大陸では、各地で軍閥が支配し戦争を繰り返していた。孫文の辛亥革命の後を継いだ国民党勢力もその中の一つにすぎなかったと言って良い。国民党は南京を拠点としていた。一九二〇年代に国民党政府軍は華北の軍閥との戦争を開始する。北伐である。北伐の影響は満州にも及びそうであった。

他方、日本と支那の間に不穏な空気が流れ始める。一九三一年六月に日本の軍人ら四人が支那軍に銃殺され遺体が焼き捨てられた。中村大尉殺害事件である。同年七月には朝鮮人の満州入植者が支那人に襲われ、日本領事館警察官との衝突も起きた。万宝山事件である。

漢民族と満州族を分離することが、関東軍首脳にとって日本が取りうる最善の策だった。満州事変と満州国独立の意図は何だったのか?次の三つだろう。

1)野放しのソ連に対抗し共産主義の防波堤となること

2)漢民族と満州族の分離

3)治安の維持

特に1)と2)はワシントン体制の本質的誤謬を突いた形となっている。共産主義に甘く支那大陸の複雑さを理解しない国際世論は、一方的に日本を非難することになった。

83)日独防共協定:http://ja.wikipedia.org/wiki/日独防共協定

84)日独伊防共協定:http://ja.wikipedia.org/wiki/日独伊防共協定

85)北部仏印進駐:http://ja.wikipedia.org/wiki/北部仏印進駐

86)日独伊三国軍事同盟:http://ja.wikipedia.org/wiki/日独伊三国軍事同盟

87)ABCD包囲網:http://ja.wikipedia.org/wiki/ABCD包囲網

88)南部仏印進駐:http://ja.wikipedia.org/wiki/南部仏印進駐

89)Joseph C. Grew, Ten Years In Japan, Hesperides, 2006.

90)B.H.Liddell.Hart, History of the Second World War, Dacapo Press edition, 1999.

91)J.F.C.Fuller, The Second World War, Dacapo Press edition, 1993.

92)J.F.C.フラー 『制限戦争指導論』 原書房 2009年。

93)ジョゼフ・S・ナイ・ジュニア 『国際紛争 理論と歴史』有斐閣、2007年。

94)座して…:海軍軍令部総長永野修身が御前会議で奏上した言葉に「座して死ぬよりも、断じて打ってでるべし。アメリカに屈しても亡国、たたかっても亡国、どっちみち国が滅びるなら、最後の一兵までたたかって負けるべし、日本精神さえ残れば、子孫は、再起、三起するであろう」「米英への宣戦布告は、放っておけば死ぬ病人に手術を施すようなもの、手術が成功する保証はありませんが」というものがあるそうだ。「大雑把でとても開戦理由とはいえない」と新野哲也氏は「日本は勝てる戦争になぜ負けたのか」(光人社、2007年)という本の中で述べている。

95)山本は…答えたとされる:http://ja.wikipedia.org/wiki/山本五十六

96)荻外荘会談:http://ja.wikipedia.org/wiki/近衛文麿

附)ワシントン体制発足から日米開戦直前までのミニ年表を記す。

一九二一年 日英米仏四カ国条約にて日英同盟解消決定

(脚注60、62)

一九二二年 ワシントン海軍軍縮条約 (脚注63)

九カ国条約 (脚注64)

一九二四年 排日移民法 (脚注33)

一九三六年 日独防共協定 (脚注80)

一九三七年七月 盧溝橋事件 (脚注43)

八月 第二次上海事変 (脚注68)

十二月 南京攻略戦 (脚注69)

一九三七年 日独伊防共協定 (脚注81)

一九三九年九月 独ソによるポーランド侵攻 (脚注74)

一九四〇年一月 日米通商航海条約の失効

三月 冬戦争、フィンランド一部ソ連併合 (脚注77)

六月 ソ連バルト三国を侵略併合 (脚注78)

九月 日本軍の北部仏印進駐 (脚注82)

九月 日独伊三国軍事同盟 (脚注83)

一九四一年 米国による屑鉄・鋼鉄禁輸 (脚注83)

一九四一年六月 独ソ戦勃発

七月 日本軍の南部仏印進駐 (脚注85)

一九四一年 米国による石油全面禁輸 (脚注83)

対米和平交渉

ハルノート (脚注50)

(9485文字)

▲ ページトップへ

i )日本滅亡と帝国海軍( V )基本戦略は何処に?

2011.2.4

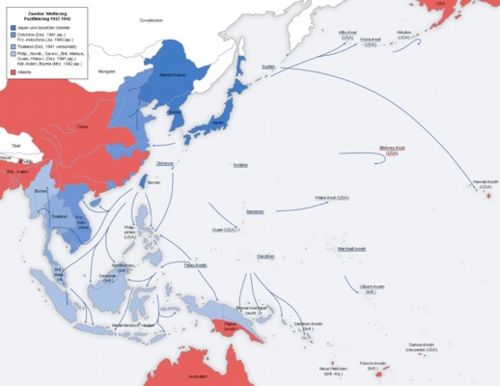

日本軍の最大進出線

( V )基本戦略は何処に?

大東亜戦争の基本戦略

一九四一年十一月十五日、開戦約三週間前に、日本の戦略大綱が大本営政府連絡会議で決定された。「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」なるもので、以下「基本戦略」と呼ぶ(脚注55)。

内容は以下の通り。

「速やかに極東における米英蘭の根拠を覆滅して自存自衛を確立すると共に更に積極的措置に依り蒋政権の屈服を促進し独伊と提携してまず英の屈服を図り米の戦意を喪失せしむるに勉む」

作戦は以下のように初期侵攻作戦と第二段作戦の二段階からなる。

初期侵攻作戦=第一段作戦

1)極東における米英蘭拠点を覆滅する

2)日、満、支、南方資源地帯を基盤とする自存自衛態勢の確立を図る

第二段作戦

3)援蒋ルートすべてを遮断され孤立した重慶の攻略、または和平を図る(対支大作戦)

4)インド洋で独伊と提携し、英本国をインド、豪州と遮断して脱落を図る(西亜作戦)

5)太平洋方面は長期持久戦略により、米国の反攻を防ぐ(対米作戦正面)

これらの作戦の中には真珠湾奇襲攻撃は入っていない。完全に隠れている。というか、わが国の指導者たちは、太平洋方面を短期決戦ではなく長期持久戦略とした。それが「国の大方針」「基本戦略」であった。

太平洋戦線を短期決戦と考え、真珠湾奇襲攻撃を計画したのは海軍連合艦隊の側である。しかも、ハワイは極東とは決して言えない。「極東における米英蘭拠点」とは、香港、フィリピン、マレー半島、シンガポール、ビルマ、インドネシアのことだろう。

そもそも大東亜戦争(太平洋戦争)は無謀な戦いだった。そう言われている。しかし、真珠湾、ミッドウェー、それ以降の南洋諸島に対する海軍の作戦を除くと、いったいどうであろう。実際に行なわれた上記の初期侵攻作戦全体は一応理にかなっていた。

第二段作戦にも筋が通っている。特に陸軍の南方作戦とそれに続く戦略は、大東亜戦争を終結に導くための合理的なプランと展望が確かに存在している。少なくとも海軍の見通しよりはより確かなものに見える。

カギを握るインド洋

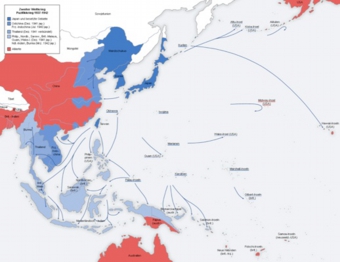

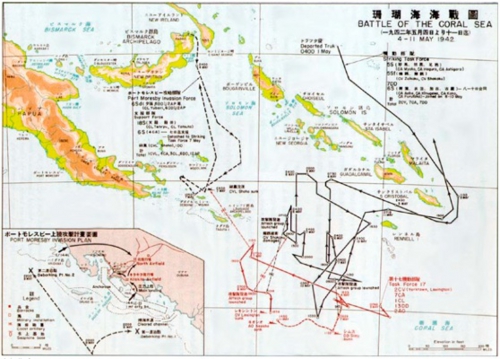

実は、大東亜戦争の最大のカギはインド洋にあった。インド洋こそ決戦場だった。北アフリカにおける英独の攻防、スターリングラードにおける独ソの攻防、残された最後の援蒋ルートを封鎖するための決戦場である(脚注96〜98)。

当時、「連合軍の補給路は、喜望峰から紅海を経由するエジプト戦線と、パキスタン・イラン経由のソ連ルート、インドを経由する「援蒋ルート」の三つがあった。インド洋をおさえると、この三つの補給路を完全に断つことが可能だった」(脚注99)。

図13 連合軍の輸送大動脈インド洋(脚注38より)

連合国側の補給路は、(1)喜望峰から紅海を経由するエジプト戦線、

(2)パキスタン・イラン経由のソ連ルート、インドを経由する「援蒋

ルート」の三つだった。

敵の主力を粉砕するために、敵とガチンコ勝負するのは重要だ。しかし、それと同時に、敵の最大の弱点を叩くことも「常識」である。全世界的に見ると、敵連合軍側最大の弱点とはインド洋のシー・レーンだった。

英海軍はインド洋に展開してはいた。しかし、マレー沖海戦とセイロン沖海戦で破れ、インド洋東側への展開継続を断念(脚注100、101)。アフリカ東岸マダガスカル島まで退避した。英東洋艦隊は日本海軍の敵ではなかった。インド洋の補給線壊滅は決して難しくなかった。

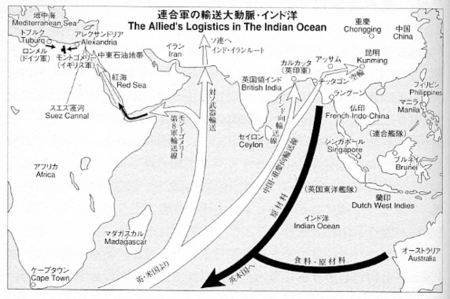

独のロンメル将軍は北アフリカで英軍と激戦中だった(脚注97)。一九四二年六月にはエジプト国境をこえてスエズ運河に迫っていた。

図14 1942年ヨーロッパ戦線(脚注58より)

独ロンメル将軍の進撃がヨーロッパ全土を震撼させていた。六月には

エジプト国境を越えてトブルクを落とし、スエズに迫る勢いだった。

ロンメル将軍は、アルジェリアとモロッコに上陸した米軍とエジプトの英軍による挟み撃ちに合う。それは一九四二年十一月のことである。独はスターリングラードでソ連軍に包囲される。それも同じく十一月である。日本軍が真珠湾攻撃をおこなったのはその一年前。一九四一年十二月だった。

一九四二年の時点で「インド洋にむかい、スエズに迫っていたロンメルと連携をはかり、アラビア海を制圧していれば、イランをとおっていたスターリングラードへの補給路を断つことができ、日独連合軍が英ソ軍を撃退していた可能性が、きわめて、高かった」という(脚注99)。

一九四二年八月三十日、ロンメル軍はエル・アラメインの英軍に総攻撃を開始した。しかし、インド洋経由で膨大な戦力が英軍に補充されていた。インド洋の輸送線(シー・レーン)は完全に機能していた。日本海軍が叩かなかったからである。

九月三日には、米国のM4戦車三百両と対戦車自走砲百両がスエズに陸揚げされる。十月二十三日、逆に英軍のモントゴメリーが攻勢に出る。十一月四日にロンメルは全軍に総退却を命じた。英軍は後方兵站攻防戦、もしくは後方輸送戦に勝利した形となった。

十一月八日に米英連合軍が北アフリカ西部に上陸。かくして、英国とソ連が熱望していた欧州第二戦線が誕生する。ロンメルは東西から挟撃に遭い、スターリングラードではソ連が反転攻勢に出る(脚注38、97、98)。

日本海軍がインド洋を捨てた。そのせいで欧州戦線は米英ソ軍が優勢となってしまった。マクロ的に見ると、結局そう言える。

一九四二年六月、日本海軍連合艦隊はミッドウェー海戦に大敗した(脚注102)。そのために海軍としては、もともと計画していた米国と豪州を分断する「FS作戦」に本腰を入れる気持ちをもはや失っていた(脚注58、103)。にもかかわらず、ガダルカナルのような無価値な島を巡る攻防に釘付けになった。

当初から、日本海軍は「外郭要地攻略作戦」を初期侵攻作戦の中に秘密裏に潜り込ませ、展開しはじめた。そういって勝手に始めた作戦を、途中でやめると自分から言い出すわけに行かない。「外郭要地攻略作戦」そのものが、不要不急の全く無駄な作戦だったのにである。

インド洋を制して英ソ蒋に対する米国の援助を断ち切ること。それがマクロで見た決定的ポイントであった。そうすれば、英国は脱落しソ連はいっそう後退を余儀なくされる。蒋介石政権は和平に応じ、米国の戦意も喪失していったというのである。

もしこのポイントを外さなければ、第二次世界大戦は全く違った経過を辿ることになる。好むと好まざるとにかかわらずである。戦後世界の風景は、今と完全に異なるものとなっただろうと言われる(脚注38、55、58、99)。

新野哲也氏は次のように推論する。帝国海軍は代々ドイツ嫌いだった。三国軍事同盟にも反対していた。独に勝たせるくらいなら米軍とだけ戦って自滅した方が良い。海軍首脳は、そういう意識だったのではないだろうか、と(脚注99)。

佐藤氏は手厳しい。「どうしてあのような愚かな戦闘しかできなかったのであろうか。その責任は、海軍が対米戦争をみずからの縄張りとして固執したことに問わなければならない」と(脚注38)。

要するに海軍首脳は次のように考えていた。海軍には米国との戦いが任されている。太平洋戦線にだけ集中すれば良い。陸軍と徹底して協力するなど考えられない。陸軍が海軍に協力しないからうまくいかないのだ、と。

戦争全体がどうなるのかなど全く眼中になかった。インド洋がポイントだとは、さらさら気付いていなかったに違いない。

太平洋戦線も無謀?

インド洋だけではない。米国の歴史学者ジェームズ・H・ウッド氏は主張する。日本はもっとうまく戦えた。「太平洋戦争」は決して無謀な戦争とは言えないと(脚注104)。

氏はインド洋の重要性には言及していない。太平洋戦線にだけ焦点を当てている。それでも、これまで常識とされていたことに対して総合的な反論を試みている。

a)運命は始めから決まっていたわけではない。

b)日本軍はこれ以上ないタイミングを選んだ。

c)日本軍に勝利の可能性はあった。

d)特に、一九四一年から一九四三年の間に日本がもっと戦略的に戦えば、

「遥かに効果的で、長引く戦争を戦うための土台を築いておくことができたはずだった」

我々は見てきた。そもそも日米は戦う必要がなかった。和平の選択肢もあった。しかし、戦争になってしまった。いったんそうなった以上、勝利を目指すのは国家として当たり前だった。

太平洋戦線は「最悪のシナリオ」の通りになるとは限らなかった。「最悪のシナリオ」とは現実に辿ってしまった「史実」のことだ。ウッド氏はそう主張する。

アジアにおける日本の立場に米国は敵意を持っていた。それは明白だった。米国が日本と戦争をするつもりでいるに違いない。そういう結論は、米国の意図を読み間違えたものでは決してない。

日本の安全保障は決定的に脅かされていた。徹底した経済封鎖をされた。たといABCD各国と和平を保ったとしても、現在の窮状を元に戻す見込みは全くなかった。

一九四一年半ば頃に明らかだった国際情勢は次のようなものだった。開戦を遅らせると、米国は防衛力を飛躍的に増強することになる。だが、今なら海軍力は日本の方がやや優っている。

ソ連の脅威は、日ソ中立条約によってしばらくは抑止されている。独の東部戦線がある限り、もっと長い間ソ連の脅威はこちらに向いて来ない。欧米軍をアジアから追い払うと、頑迷な支那もようやく目を覚ますかもしれない。

対米英開戦の時として、この期をおいて絶好のタイミングは他になかった。ウッド氏は、開戦のタイミングをこのように評価している(脚注104)。

図15 日本軍の最大進出線

(http://ja.wikipedia.org/wiki/第二次世界大戦より)

日本(朝鮮半島、台湾を含む)、満州国、東支那、インド支那、タイ、

比、北ボルネオ、サラワク、英領マラヤ、グアム島、ウェーキ島、蘭印、

ビルマ、ビスマルク諸島、ソロモン諸島など。赤は連合国側。

真珠湾攻撃によって、米国は「裏口」から参戦することができた。とはいえ、大西洋と太平洋の二方面作戦が求められている。見通しはまだほとんど立っていなかった。一九四二年前半は、米国には厭戦気分もあった。まだ憂うつな時期であった。

ミッドウェー海戦には勝利した。とはいえ、一九四二年の日米海軍同士の対決は米国にとって戦術的敗北が多かった。負けない戦いではあっても、持てる戦力ギリギリのところで戦っていた。決して、最終的な勝利を確信できるような状態とは言えなかった。

ウッド氏は述べる。「日本に対して完全な勝利を成し遂げるという大変な任務は、もし日本が異なった戦い方を…したら、はるかに困難なもの、あるいは困難すぎるものになっていたであろう」「太平洋戦争の歴史は、最初からハッキリとその運命が刻印されていたわけではなかった」と(脚注104)。

一九四二年半ばの時点で、日本に勝機をもたらしうる戦略とは何だったのか?ウッド氏は幾つかリストアップしている(脚注104、105)。その中に次のようなものがある。

1「勝利病」を退ける

2 効果的な従深にわたる国家防衛圏を構築する

要するに「前方決戦」を放棄する。敵を打ち破ることだけに固執しない。守りを徹底的に固める、ということである。

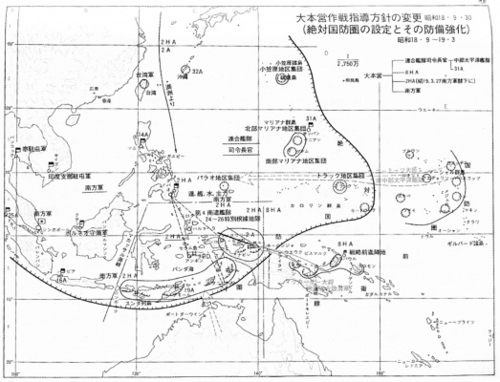

図16 幻の絶対国防圏(脚注99より)

一九四三年九月三十日、日本は絶対国防圏を設定する。しかし、すでに

八月二十五日の時点で、海軍は勝手に命令を出していた。絶対国防圏とは

無関係の前方決戦命令だ。マリアナ防衛強化を実質骨抜きにするものだっ

た。海軍は、とにかく陸軍と行動を共にするのがイヤだった。

「従深にわたる国家防衛圏を構築する」とは次にような意味だろう。敵を懐近くにおびき寄せて叩き、痛めつける。多大な犠牲を払って日本に攻め入るのは、決して割に合わない。そのことを敵に思い知らせる。そのための準備を怠りなく完成させる。

短期決戦ではなく長期持久戦とすると言い換えても良い。これは、上述のわが国「基本戦略」(脚注55)にビッタリ当てはまる。特に2)と5)に当てはまる。その二つを再掲する。

2)日、満、支、南方資源地帯を基盤とする自存自衛態勢の確立を図る

5)太平洋方面は長期持久戦略により、米国の反攻を防ぐ(対米作戦正面)

なぜ、これらは実行されなかったのか?それは「帝国海軍が暴走した」からだ。佐藤氏は断言する(脚注38、55、58)。海軍が国家方針に逆らって言うことを聞かなかった。「一撃後に講和する」ことのみを目標に掲げた。その確たる見通しもないままにである。

本来なすべきことを実行しなかった。艦隊に損害が出るのを怖れて逃げ回っていた。もともと当たり前であるべき陸軍との統合作戦は、基本戦略第一段作戦における南方戦線以外では満足に行なわれなかった。

そもそも国家総力戦なるものを、海軍は全く理解できなかった。当時、国家の大方針の一部を海軍首脳部に委ねざるを得なかった。彼らは「短期決戦」「艦隊決戦」しか念頭になかった。そこに、わが国滅亡と悲劇の最大の原因がある。次項から詳述してゆく。(つづく)

脚注

38)佐藤晃「太平洋に消えた勝機」光文社ペーパーバックス、2003年。

55)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(上)光文社ペーパーバックス、2006年。

58)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(下)光文社ペーパーバックス、2006年。

96)援蒋ルート:http://ja.wikipedia.org/wiki/援蒋ルート:(ⅰ)香港ルート、(ⅱ)仏印ルート、(ⅲ)ソ連ルート、(ⅳ)ビルマルートの四つを指す。仏印ルートは、一九四〇年日本軍が北部仏印に進駐し遮断された。香港ルートは、初期侵攻作戦により完全に封鎖された。ソ連ルートは、独ソ戦が始まると物資の供給は途絶えた。ビルマルートは、一九四二年に陸路は遮断された。しかし、空路による物資輸送は続いていた。帝国陸軍がビルマから駆逐された一九四五年一月には再開通した。

97)北アフリカにおける英独の攻防:http://ja.wikipedia.org/wiki/北アフリカ戦線:独ロンメル将軍による近東、北アフリカ、スエズ作戦、英国屈服作戦を指す。1940年9月にイタリア軍がエジプトに侵攻したことに始まる。戦いは、次第に、独ロンメル将軍と英モントゴメリー将軍の一騎打ちの様相を呈して来る。

98)スターリングラードにおける独ソの攻防:http://ja.wikipedia.org/wiki/スターリングラード攻防戦

99)新野哲也「日本は勝てる戦争になぜ負けたのか」光人社、2007年。

100)マレー沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/マレー沖海戦:一九四一年十二月、英海軍は最新鋭戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」と巡洋艦「レパルス」を日本軍航空勢力だけにより撃沈された。

101)セイロン沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/セイロン沖海戦:一九四二年四月、英海軍東洋艦隊と連合艦隊とが東部インド洋セイロン島沖で会敵した。英軍は空母「ハーミーズ」以下重巡洋艦二隻、駆逐艦二隻を撃沈された。

102)ミッドウェー海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/ミッドウェー海戦

103)米豪遮断作戦「FS作戦」:http://ja.wikipedia.org/wiki/米豪遮断作戦:フィジーとサモアを攻略し、米国と豪州を遮断することで豪州を孤立させ、イギリス連邦から脱落させる作戦を指す。

104)ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、ワック株式会社、2009年。

105)ウッド氏は次の十戦略を挙げている。

1「勝利病」を退ける

2 効果的な従深にわたる国家防衛圏を構築する

3 日本商船を護衛する

4 敵の戦略的爆撃を阻止する

5 敵の補給路へ潜水艦攻撃を続ける

6 敵に制空権を握らせない

7 温存艦隊を保持する

8 敵にもっと沖縄型戦闘を強いる

9 米軍の出撃計画を中断させ、遅らせる

10 太平洋戦争の大終局を一九四六年〜一九四七年まで引き延ばす

特に、1〜2は、より良い戦略の根幹的土台をなすもので、他のすべての目標はここから発生する。ウッド氏はこのように述べて、最初の二つの目標の重要性を強調する。

附)対米英戦開始前から一九四二年末までのミニ年表を記す。海戦における(日)は日本海軍の勝利、(米)は米海軍の勝利を表す。規模の大きな海戦は下線で表示している。

<アジア・太平洋戦線> <欧州・北アフリカ戦線>

一九四一年

十一月 対米英蘭蒋戦争終末促進の

基本戦略策定

十二月 真珠湾奇襲攻撃

マレー半島上陸

マレー沖海戦(日)

カリマンタン(ボルネオ)島

ジャワ島、スマトラ島上陸

香港占領

一九四二年

一月 タイ枢軸国側一員として参戦

北アフリカ戦線で独攻勢

バリクパパン沖海戦(米)

エンドウ沖海戦(日)

二月 ジャワ沖海戦(日)

バリ島沖海戦(日)

ニューギニア沖海戦(米)

スラバヤ沖海戦(日)

シンガポール陥落

豪ポート・ダーウィン空襲

三月 バタビア沖海戦(日)

蘭印制圧

比コレヒドール要塞攻撃

マッカーサー豪へ逃亡

比制圧

ミャンマー制圧

四月 ドーリットル空襲

セイロン沖海戦(日)

マダガスカルの戦い

五月 珊瑚海海戦(日)

ポートモレスビー海路攻略断念

六月 ミッドウェー海戦(米)

独トブルク、

エル・アラメイン到達

八月 米軍反攻:ソロモン諸島の

ツラギ島、ガダルカナル島上陸

第一次ソロモン海戦(日)

スターリングラード攻防戦

第二次ソロモン海戦(米)

日本潜水艦攻撃により

米空母サラトガ大破

米空母ワスプ沈没

十月 英エル・アラメイン戦勝利

南太平洋海戦(日)

十一月 米アルジェリア・

モロッコ上陸

第三次ソロモン海戦(米)

英トブルク奪回

英ベンガジ奪回

ソ連スターリングラード包囲

(6725文字)

▲ ページトップへ

i )日本滅亡と帝国海軍( VI )帝国海軍の暴走

2011.2.13

山本五十六

( VI )帝国海軍の暴走

暴走する海軍

初期侵攻作戦=第一段作戦

1)極東における米英蘭拠点を覆滅する

2)日、満、支、南方資源地帯を基盤とする自存自衛態勢の確立を図る

第二段作戦

3)援蒋ルートすべてを遮断され孤立した重慶の攻略、または和平を図る(対支大作戦)

4)インド洋で独伊と提携し、英本国をインド、豪州と遮断して脱落を図る(西亜作戦)

5)太平洋方面は長期持久戦略により、米国の反攻を防ぐ(対米作戦正面)

再掲したのは日本の対米英蘭蒋戦争勝利のための「基本戦略」である(脚注55)。第一段の1)はほぼ完璧だった。2)の自存自衛態勢を確立しているところであった。

対して、第二段作戦の3)〜5)は実際の史実とあまりにかけ離れている。なぜ上記の「基本戦略」通り実行しようとしなかったのか?

その理由は簡単である。大日本帝国海軍が「基本戦略」に従わなかったからだ。海軍は勝手に戦った。帝国海軍は戦争たるものを全く理解できていなかった。国家総力戦というものを微塵も想像できなかった。

海軍が「基本戦略」に従わなかったのは、自分たちのことだけ考えて戦争をしていたからだ。負け戦に継ぐ負け戦にもかかわらず「大本営発表」を続けた。戦争の勝ち方も終わらせ方も知らなかった。

海軍にとって大切だったのは自分たちのメンツだけだった。国益よりも大事だった。命よりも大事だった。要するに海軍が日本を破滅させたというのである(脚注38、55、58、99)。

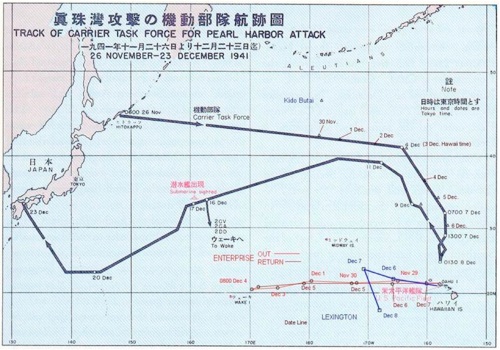

一九四一年十二月八日、対米交渉決裂と断じて対米英宣戦布告に至る(脚注106)。陸軍は南方作戦と称する電撃作戦に従事し、海軍は真珠湾奇襲攻撃に向かう(脚注107、108)。

図17 真珠湾攻撃機動部隊航路図

(http://mastership.at.webry.info/より)

真珠湾攻撃に向かった帝国海軍機動部隊の航路。

図18 真珠湾奇襲攻撃(脚注108より)

真珠湾停泊中の戦艦「オクラホマ」から雷撃による水柱が上がる。

陸軍による南方作戦は劇的な成功を収めた。「基本戦略」の初期侵攻作戦通りである。しかし、戦史家の佐藤 晃氏によると、真珠湾攻撃は「海軍の『暴走』なのであった」(脚注38)。

山本五十六の驕り

佐藤氏は続ける(脚注38)。

「国家存亡の戦争を行なう国の最高指導者が知らぬ間に、そして共同作戦をとる陸軍が知らぬ間に、このような重大作戦が決行されることなど、最高指導者の下に統合幕僚組織のある普通の国では考えられないことである。これが、海軍の暴走でなくてなんであろうか?」

当初、海軍軍令部の作戦関係者はそろって真珠湾奇襲に反対した。対して、連合艦隊は当時の軍令部総長永野修身に直訴した。「この作戦が認められねば山本は長官の職を辞す」と。ミッドウェーでも山本は同じ脅しの手を使ったという。

図19 山本五十六

(http://ja.wikipedia.org/wiki/山本五十六より)

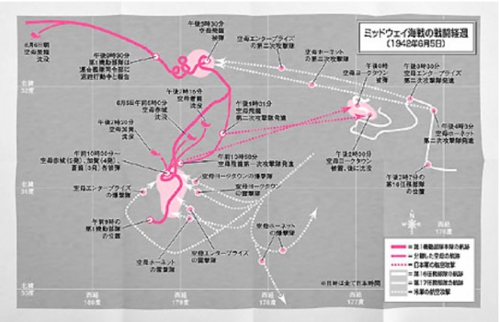

図20 ミッドウェー海戦戦闘経過図

(http://mas-yamazaki.blog.so-net.ne.jp/2008-06-03より)

連合艦隊は「軍令部の方針に逆らって真珠湾をやり、ミッドウェーをやり、無断でガダルカナルに進出」した。絶対国防圏構想に逆らい、さらなる「前方決戦」を「無理押し」した。「最初から最後まで軍令部に逆らっている」。

真珠湾後であろうか、山本は「全作戦を引き回すのは連合艦隊なり」と広言していたという。佐藤氏はペン先鋭く非難する(脚注38)。

「この思い上がりようは驚くほどである」「山本五十六の言葉は国家基本戦略への造反であるばかりではなく、海軍内部での謀反あるいは下克上ともいえるものだ」。ミッドウェー海戦の敗北を受けて、「普通の国なら、連合艦隊の長官以下、軍法会議にかけられてしかるべきである。最低でも更迭左遷だろう」と。

艦隊決戦至上主義

当時の海軍軍人の頭の中は一体どうだったか?「艦隊決戦」のことでいっぱいだった(脚注109)。日露戦争の日本海海戦で勝利した成功体験による(脚注110)。バルチック艦隊を対馬沖で撃破した栄光の歴史である。

わずか数時間の艦隊同士の戦闘により、戦争全体の帰趨が決まる。マハンの理論通りである(脚注109)。これからもずっと「艦隊決戦」が戦争を決する。そう信じ込んでいた。

そんな中でも、有能な人材がまともな提言をしたこともあったという。しかし、実情は艦隊決戦至上主義者でないと冷や飯を食わされた。全く出世できなかったらしい。

後に詳述するが、日本海海戦の教訓を正しく継承したのが米国のニミッツ提督である(脚注111)。マハン型艦隊決戦に対する評価はともかく、ニミッツは東郷平八郎を師と貴び、対馬海戦の戦訓から学んだ(脚注99、110、112)。

図21 ニミッツ提督(脚注111)

図22 東郷平八郎(脚注112)

対して、ほとんどの帝国海軍指揮官は貴重な戦訓から学ばなかった。敵の哨戒にどれだけ力を注いだか?対馬沖での戦闘がいかに幸運に恵まれていたか?日露戦争全体を日本がどのように戦ったか?理解しなかった。

佐藤氏は糾弾する(脚注38、55)。作戦知識の欠如、拙劣な戦術、無視された情報重視の姿勢などを。艦隊決戦以外に国家戦略として重要な任務、責務が沢山あるではないか。それを連合艦隊は殆ど無視した。最も強く非難するのがこの事実である。

たとえば、1)戦争目的の理解と国家戦略への忠誠。2)陸軍との高度な統合作戦、3)後方兵站(ロジスティックス)の防衛、4)民間商船を敵の潜水艦攻撃から守るシーレーン防衛、5)敵の上陸部隊殲滅、6)敵の後方兵站を破壊、7)敵の経済活動にダメージを与える通商破壊戦重視など。

今ではこんな当たり前のことが、艦隊決戦至上主義に凝り固まった彼らの頭の中から一切放擲(ほうてき)されたままだったのである。

既に1)については述べた。海軍=連合艦隊が「暴走」した事実である。本項では2)についてまず例を挙げる。次いで、残りについて簡単に触れる。

幻の陸海軍統合作戦

陸海軍の高度な統合作戦(ジョイント・オペレーション)など、現在の私たちには何の不思議もない当然の作戦である(脚注113)。しかし、歴史的に日本で機能したことがあるのは、日清戦争の時だけだったという(脚注9、38、55)。信じられないことにただの一度のみであると。

図23 日清戦争全般経路図(脚注55より)

日本で陸海軍統合作戦が高度に機能した最初で最後の戦いだった。その後

に機能したと言えるのは、大東亜戦争初期侵攻作戦のうち南方作戦だけだっ

た。日露戦争は陸海軍統合作戦がすでに機能しなかった戦いだったとされて

いる(脚注9、38、55)。

日露戦争ではすでに陸海軍が分担を決め、互いに口を出さないようにし始めている(脚注22、38、55)。露極東艦隊と旅順港は海軍、旅順以外が陸軍。陸軍は統合作戦に熱心だったが、海軍が旅順港攻撃には陸軍の口出しを拒んだ。

一九〇四年二月から五月の間に、帝国海軍は極東艦隊と旅順港口閉塞作戦に三度挑戦し三度とも失敗する。当初、旅順要塞は未完成だった。しかし、その間に要塞は非常に堅固なものになった。時間的余裕を与えてしまったのだ。

陸軍は海軍に頼まれて旅順要塞を攻略することになる。わざわざ堅固になった頃に総攻撃を仕掛け、多大な犠牲を払った。二〇三高地など占領せずとも、露極東艦隊は機能しなくなっていた。海軍のメンツのせいで沢山の陸軍兵士が犠牲となった。

下って一九四一年十二月八日、対英米蘭蒋戦の初期侵攻作戦でも統合作戦は破綻したままだった。本項冒頭で述べたように海軍=連合艦隊は「暴走」していたのである。(つづく)

脚注

9)日清戦争: http://ja.wikipedia.org/wiki/日清戦争

22)日露戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/日露戦争

38)佐藤晃「太平洋に消えた勝機」光文社ペーパーバックス、2003年。

55)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(上)光文社ペーパーバックス、2006年。

58)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(下)光文社ペーパーバックス、2006年。

99)新野哲也「日本は勝てる戦争になぜ負けたのか」光人社、2007年。

104)ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、ワック株式会社、2009年。

106)対米交渉決裂と断じて…:http://ja.wikipedia.org/wiki/太平洋戦争

107)南方作戦と称する電撃作戦…:http://ja.wikipedia.org/wiki/南方作戦

108)真珠湾奇襲攻撃:http://ja.wikipedia.org/wiki/真珠湾攻撃

109)艦隊決戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/マハン:米国海軍軍人、歴史家、戦略研究家アルフレッド・セイヤー・マハン(1840〜1914年)により、「戦争は敵対する国家が保有する海上艦隊同士の交戦によって決する」という学説が出された。過去300年にわたって通用していたという国家海洋戦略で、あらゆる主要海軍が本学説を支持していた。日米も例外ではなく、マハンの理論に立って戦略を練っていた。

日米の戦争戦略立案者たちは、潜水艦と海軍航空活動の技術進歩がマハンの理論をすでに時代遅れにしていることを正しく評価できなかった。航空機が戦艦を沈めてしまう力を有していることは、真珠湾やマレー沖海戦で日本海軍が実証するまで想像することすらできなかった。日本海軍もマハンの理論から抜け出せずに「艦隊決戦」に執着し、対潜水艦戦、通商破壊戦、シーレーン防衛の持つ死活的な役割を無視した。

110)日露戦争の日本海海戦、対馬海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/日本海海戦

111)ニミッツ提督:http://ja.wikipedia.org/wiki/チェスター・ニミッツ

112)東郷平八郎:http://ja.wikipedia.org/wiki/東郷平八郎

113)統合作戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/統合作戦

(3735文字)

▲ ページトップへ

i )日本滅亡と帝国海軍( VII )国家総力戦とは何か?

2011.2.19

空母「加賀」炎上

( VII )国家総力戦とは何か?

通商破壊戦の威力

艦隊決戦以外に重要な海軍の役割とは何か?それは歴史が証明している。それは通商破壊戦である。それは味方のシー・レーン防衛であり、同時に敵の船舶を徹底的に攻撃することである。味方の後方輸送を確実なものとし、敵の後方兵站を叩くのである。

独海軍は第一次世界大戦当時、Uボート潜水艦による英国商船の無制限攻撃を行ない、多大な被害を与えた。そのため「英国は戦争を続行できないところまで追い込まれつつあるように思われた」という(脚注104、114)。通商破壊戦の威力は世界の常識となっていた。

図24 通商破壊戦の例

(http://ja.wikipedia.org/wiki/潜水艦より)

米軍は欧州大西洋戦線での経験をもとに、本格的な通商破壊戦を実行した。初期の頃は魚雷の信頼性に問題はあって効果は目立たなかった。だが、技術的な課題がクリアされると次第に日本船舶の被害が増大する。

特に一九四三年以降、日本の商船、タンカー、軍事物資や兵隊を輸送する船舶は、敵の攻撃に曝され続けた。日本は船舶の三分の二以上を敵潜水艦により沈められた。

佐藤氏は解説する(脚注55)。

「戦争における抵抗力とは、(1)前線にある武力、(2)本国にある武力造成力、(3)その両者を結ぶ輸送力である。第二次世界大戦は、(2)と(3)の要素が大きく増した戦争であるとともに、資源地帯と武力の造成力のある本国を結ぶ輸送力が加わった戦争である。

その輸送線は、ほとんど海上輸送線である。すなわち、第二次世界大戦とは、いわゆる通商破壊戦の比重が大きさを増した戦争なのである」「ドイツは懸命にこの通商破壊戦を戦った。Uボートはもちろん、仮装巡洋艦の他に、豆戦艦と呼ばれる一万トン級の戦艦まで、通商破壊戦に投入した」

「しかるにここに信じられないことが興っている。大海軍国の日本が、『通商破壊戦』をまったく顧みなかったことである」と。

不採用だった通商破壊戦

日本海軍が米国との通商破壊戦に本腰を入れた形跡はない(脚注115)。米国の商船、タンカー、軍事物資と兵員を輸送する船舶は、東太平洋上の長い長い輸送線をフリーパスで安全に航行できた。

「驚くべきことに、日本の潜水艦部隊は太平洋において…アメリカの商船に対して本気で継続的攻撃を試みたことは一度もなかった」「アメリカ軍は…日本軍の潜水艦がそれを利用しようとしないこと(引用者による脚注116)を訝(いぶか)しく思っていた」と前述のウッド氏も書いている(脚注104)。

氏はさらに続ける。「チャールズ・ロックウッド海軍中将は、日本に対する米軍潜水艦攻撃の立案指揮者であったが、一九四四年十月に、サンフランシスコとハワイの中間あたりで起きた日本軍潜水艦による一隻のアメリカ商船の撃沈について次のように述べている。

『我が国領海内であり、その航路に関してはほぼ三年間何事もなかった後での商船攻撃は、実に驚きであった。それによって引き起こされた混乱や、以降の船舶交通の変更等を考えると、敵が同様の攻撃をもっとしかけておれば、どれほど我々を困らせることができていたかは、明白である』」と(脚注104、117)。

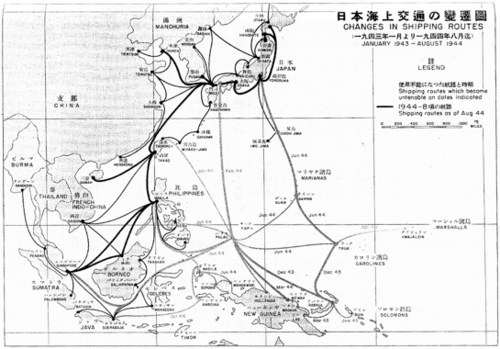

図25 日本海上交通の変遷図(脚注104)

薄い実線は、一九四三年一月から一九四四年七月頃までに使用不能となった

航路。濃い実線は、一九四四年八月頃機能していた航路。

開戦当時から一年間だけをとっても、日本海軍は通商破壊戦をする能力を有していた。開戦当時四十二艦だった日本の伊号潜水艦は、一九四二年には十三艦追加された。その数は米国本土と太平洋の前線を結ぶシー・レーンを叩くには十分だった。

伊号潜水艦にも弱点はあった。しかしその作戦実行能力は非常に高かった。航続時間は長く、浮上航行速度は速く、誤作動のない高性能魚雷を装備し、乗組員の資質も戦意も非常に高度だった。

ウッド氏は次のようにも書く。「太平洋で使われた輸送船はどれひとつをとっても極めて貴重な、掛け替えのない資産だった」「わずかの貨物船損失でさえ、大きくアメリカ軍の戦力増強を妨げていたであろう」

「一九四二年八月の時点でも、米軍戦力はガダルカナル島に海兵隊一個師団の一部を維持するのでさえ苦労していた」「魚雷数発が首尾よく命中すれば、歩兵一連隊を乗せた輸送船、ハイオクタンの航空機燃料を満載したタンカー、土木工事用の備品や兵隊をいっぱい積んだ船を沈没」させ、米軍の作戦遂行を困難なものにしたであろう、と(脚注104)。

日本海軍軍令部と連合艦隊は、艦隊決戦しか念頭になかった。第六艦隊すなわち潜水艦部隊に課せられた役割は、全面的な敵艦攻撃への専念であり、艦隊作戦に完全に従属するものであった(脚注118)。

帝国海軍首脳部が頑迷にこだわったのはただ一つである。それは、艦隊決戦での戦術的な勝利に第六艦隊を貢献させることであった。艦隊結成しか思い浮かべることのできない彼らに、第六艦隊を戦略的に運用し戦局を有利に導こうというような「発想」は全くできなかった(脚注119)。

杜撰な後方兵站攻防

帝国海軍が味方の商船、軍事物資と兵員の輸送船舶を「本気」で守った形跡もない。ただし、初期侵攻作戦において上陸部隊を守った海戦もいくつかあった。マレー沖海戦、エンドウ沖海戦、ジャワ沖海戦、バリ島沖海戦、スラバヤ沖海戦、バタビア沖海戦などである(脚注120〜125)。

しかし、一九四二年五月の珊瑚海海戦とそれ以降は、腰が引けて戦略的な目的を達成することができなかった(脚注38、58、126)。ソロモン諸島のガダルカナル島をめぐる戦闘では、中途半端に戦っては目的を果たさずに退却する形を繰返した(脚注38、58、127)。

もともとソロモン諸島への展開は外郭要地攻略戦といって海軍が勝手に拡大した戦線である。その奥深くに派遣されたのは陸軍将兵たちだった。

海軍連合艦隊はソロモン諸島近海のいくつかの海戦で米軍の抵抗に遭う(脚注128)。すると、それ以降は本格的な戦力は温存し、陸軍将兵と戦略物資の本格的な護衛を拒否。わずかに駆逐艦が人員輸送に使われただけだった。

これは夜中にこそこそと動くという意味で自嘲気味に「ねずみ輸送」と呼ばれた(脚注58)。駆逐艦は対空能力が弱い。当然、昼は敵航空機の攻撃対象となった。

前線に軍事物資と食糧を送り届けるのは決死の覚悟だった。「あり輸送」と呼ばれる、軽火器しか持たない舟艇輸送が用いられた(脚注58)。敵空軍に攻撃されて大半が沈み、沖合いの敵艦によって、残りの船の陸揚げ資材の多くは粉砕された。

ガダルカナルに向かう米国の輸送船団を日本海軍は攻撃しなかったこともある。海戦に勝利していたにもかかわらずである(脚注129)。フィリピンのレイテ湾でも、上陸部隊に艦砲射撃を食らわせなかった(脚注130)。どちらも絶好のチャンスだったが、帝国海軍は何もせず反転している。

ここにも艦隊決戦至上主義が現れている。海軍指揮官たちには艦隊決戦しか興味がなかった。本格的な艦隊決戦のために味方の戦力を温存した。本格的な艦隊決戦以外の戦場で自分の艦船が損傷するのを怖れたのである(脚注131)。要するに臆病だった、と佐藤氏は断じる(脚注38、58)。

敵部隊は「艦隊決戦以外の戦場」に赴く。味方である陸軍や海軍陸戦隊を確実に殺戮する筈である。そんな危険な敵部隊を見逃すのである。臆病から出た利敵行為と断言して良い。

反対に米軍は、たとい海戦で戦術的に日本海軍に敗北した時であっても、戦略的に味方上陸部隊を守り抜いた。敵上陸部隊に容赦ない攻撃を仕掛けて撃滅した。

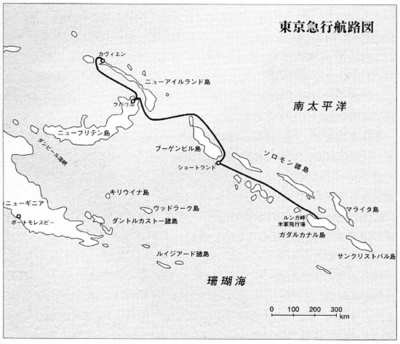

そして、徹底して日本の後方兵站線を叩いた。「東京急行」と揶揄しながら、毎晩のように行き来する日本の駆逐艦を多数沈めた(脚注58)。兵士たちも軍事物資も食糧も海の藻くずと消えた。前線で兵士たちを待ち受けているのは「飢餓」である。

佐藤氏は書く(脚注58)。「ニューギニア北岸の戦闘こそ、まさに通商破壊戦を知る海軍に支援された軍隊と、通商破壊戦を知らない海軍に見捨てられた軍隊の戦いであった」。

さらに次のようにも記す(脚注38)。「東ニューギニアに投入された16万人のうち、その15万人が生命を犠牲にした。うち10万人以上が餓死である。あまりに悲しすぎる」。

国家総力戦の概念欠如

当時、大成功と称えられた真珠湾攻撃も、行き当たりばったりの戦闘であった(脚注108)。よく言われている通り、主力空母を取り逃がした。第三次攻撃を断行しなかった。石油タンクやドックなど港湾施設を徹底破壊しなかった、等々。

参戦反対だった米国の世論を一挙に変えてしまった。日本への憎悪をさらにかき立てて最悪の影響を米国に与えた。米国が欧州戦線に裏口から参入する格好の口実を提供した、等々。

当時の英国首相ウィンストン・チャーチルも「真珠湾攻撃のニュースを聞いて戦争の勝利を確信したと回想」したほどだったという(脚注132)。

何よりも日本の「基本戦略」である「自存自衛態勢確立」「対支大作戦」「西亜作戦」「対米長期持久戦略」に反していた(脚注58)。戦略的重要度からすると、対米戦略は長期持久戦略であるべきだった。

その対米長期持久戦略を、海軍指導者の一人にすぎない連合艦隊司令長官が、見通しのない「短期決戦後-講和戦略」に変更してしまった。ここから日本にとって災難が始まる。米国にとっては付け入るべき戦略上の敵の弱点となる。

陸軍との統合作戦で、海軍がインド洋作戦に従事し制海権を握って通商破壊戦を行なう。これが、国家の「基本戦略」に奉仕するという本来あるべき姿だった筈だ。

太平洋方面は、長期持久戦戦略のため、ビアク島、ペリリュー島、硫黄島での戦いのように島全体を要塞化するべきだった(脚注133〜136)。海軍は敵の後方兵站を叩き、要塞化した島々の守備隊を助けるという至極当たり前の共同作戦を展開すれば良かったのである。

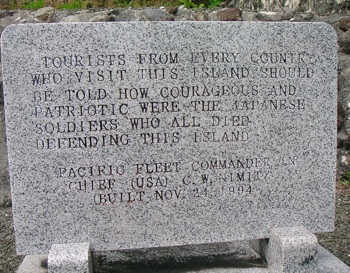

図26 ペリリュー島の記念碑(脚注134)

「諸国から訪れる旅人たちよ この島を守るために日本軍人

がいかに勇敢な愛国心をもって戦い そして玉砕したかを

伝えられよ 米太平洋艦隊司令長官 C.W.ニミッツ」

そもそも海軍関係者は己の分をわきまえ、「自存自衛態勢確立」「対支大作戦」「西亜作戦」「対米長期持久戦略」という国家の「基本戦略」に忠実であるべきだった。仕えるべきは、決して己のメンツ、プライド、海軍省の利益ではなかったのだ。

運命の五分間とか言われているが、ミッドウェー海戦の惨敗は当然だった(脚注102、137、138)。この戦いは、艦隊決戦に囚われていた帝国海軍連合艦隊が、その決戦においてすら敗れ去ったことを意味している。戦術も戦略もない海軍が「暴走」して招いた最悪の結末の一つである。

図27 空母「加賀」の炎上

(http://f.hatena.ne.jp/Erwin-Iwao-Specter/20100524191517)

図28 空母「飛龍」の炎上

(脚注102より)

図29 空母「エンタープライズ」

に並ぶTBD雷撃機デバステイター

(脚注102より)

海軍は国家として最初に立てた「基本戦略」に忠実であるべきだった。しかし、そういった謙虚さは微塵も持っていなかった。

真珠湾やミッドウェーは山本五十六の「暴走」。前方決戦、外郭要地攻略戦と称するラバウル、ガダルカナルへの展開も戦略的に重要な意味を持たない地域を巡る戦いだった。そもそも米豪遮断作戦「FS作戦」は、後方兵站を全く考えない「背筋の凍るような作戦計画」だった(脚注58、103)。

帝国海軍首脳は、勝手に「暴走」し、勝手に敗北した。勝手に戦線を拡大し、陸軍を巻き込んで陸軍将兵を送り込んだ。後方兵站を守らず、敵の上陸部隊を殲滅せずに見逃した。大型の戦艦を多数温存し、味方を武器の不足と飢餓に苦しめたのである。

そこで死をとげた父祖たちに、私たちはどんな言葉をかけられるだろう。戦争を勝利に導く能力を欠いた指導者たちのもとで苦しみ、悲惨な目にあった。当時の将兵たちに同情の念を禁じ得ない。無念と憤りを覚えてならない。

要するに、暴走した海軍には国家総力戦の概念が全く欠如していた。戦争のグランド・デザインも描けないような集団に、当時の日本は自分たちの命運をあずけてしまった。これが悲劇でなくて何であろう。(つづく)

脚注

38)佐藤晃「太平洋に消えた勝機」光文社ペーパーバックス、2003年。

55)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(上)光文社ペーパーバックス、2006年。

58)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(下)光文社ペーパーバックス、2006年。

99)新野哲也「日本は勝てる戦争になぜ負けたのか」光人社、2007年。

102)ミッドウェー海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/ミッドウェー海戦

103)米豪遮断作戦「FS作戦」:http://ja.wikipedia.org/wiki/米豪遮断作戦:フィジーとサモアを攻略し、米国と豪州を遮断することで豪州を孤立させ、イギリス連邦から脱落させる作戦を指す。

104)ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、ワック株式会社、2009年。

108)真珠湾奇襲攻撃:http://ja.wikipedia.org/wiki/真珠湾攻撃

114)潜水艦による通商破壊戦に対しては護送船団方式が有効であることも、すでに第一次世界大戦の結果として証明されていた。英国によって構築された護衛された輸送船団システムは、Uボートの脅威が対策可能な程度にまで軽減されたという(ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、2009年)。

115)一九四三年秋以降、輸送船を守ろうと動きも出始めた。しかしすべては遅すぎ、少なすぎた。

116)日本軍の潜水艦がそれを利用しようとしないことを:「日本の戦争遂行に重大な貢献をする機会」「通商破壊戦の好機」を指す。

117)チャールズ・A・ロックウッド「敵のすべてを撃沈せよ 太平洋における潜水艦戦争」E・P・ダットン社、ニューヨーク、1951年。

118)潜水艦部隊に課せられた役割は、全面的な敵艦攻撃への専念…であった:確かに、第二次ソロモン海戦後の米空母「ワスプ」撃沈、「サラトガ」大破などという大きな戦果もあった。しかし、米軍の対潜水艦攻撃(ASW)または米潜水艦により、戦争に投入された日本の潜水艦百五十一艦のうち百艦が撃沈された。自艦が撃沈されるまでにたった二隻であっても敵商船を沈めることができていれば「十分に価値のある作戦」だっただろうと言われる(ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、ワック株式会社、2009年)。

また、潜水艦同士の戦いについても日本の戦略的発想のなさが指摘されている。全戦争期間中、日本の潜水艦は米軍潜水艦をたった一隻しか沈めていない。しかし、米潜水艦は二十五隻の日本軍潜水艦を沈めた。米潜水艦は一隻あたり平均して六隻の日本商船を沈めている。日本軍潜水艦が米軍潜水艦を一隻沈めるだけで、約三万トンの日本船舶を救っていた計算になる。米軍潜水艦が当時の日本支配地域に接近するには、北東方面を除くと、比較的狭い海峡や内海を横断する必要があった。アジア大陸沿岸の浅い海域、マレーシア、インドシナ、東インド諸島、ボルネオ、フィリピンの間の比較的狭い水路のことである。こういったところで敵潜水艦を待ち伏せし排除していれば大きな貢献をしただろう。伊号潜水艦より小型で敏捷性に優れていた呂号潜水艦三十八艦は、この仕事にうってつけだ。対潜水艦攻撃(ASW)に従事する哨戒艇や航空機にとって強力な増援になっていたと予想される(ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、ワック株式会社、2009年)。

119)戦略的に第六艦隊を運用し戦局を有利に導く発想:日本側はこの分野で戦略的取組みを全くしなかった。それ故、敵の商船はほとんど脅威を覚えずに広い太平洋を安全に自由に行き来できた。兵隊も重火器も戦略物資も食糧も、すべて前線に届けることができた。

独はUボートを一千艦以上投入したが、連合軍側による護送船団方式導入と対潜水艦攻撃(ASW)により、結局この分野で勝利は出来なかった。日本も通商破壊戦で完全な勝利を得ることができなかっただろう。しかし、戦争においてはタイミングがすべてである。一番肝心なのは「大掛かりな、継続的船舶の破壊を期待することよりもむしろ、一九四二年に連合軍船舶に対して攻撃作戦に着手するという、タイムリーは脅威」で、「日本軍による潜水艦攻撃は、その実際の物質的結果に数倍するほどの心理的効果を生む」ことだった。「一年以内で、日本の長距離遠征攻撃隊は、ドイツ軍Uボートと同じ運命を辿ることになっただろう。しかし、その間に、日本軍は彼らが最も必要としたものを手に入れたはずだ。南太平洋における連合軍の攻勢作戦を遅らせることと、帝国国防圏の中に従深に配備された防御作戦基地を構築するための時間である」と指摘されている(ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、ワック株式会社、2009年)。

ウッド氏は、最も優れた歴史書の著者たちと評して次のような意見も紹介している。「真珠湾攻撃の直後、日本海軍は、すべての大洋航行型と艦隊型潜水間をハワイ海域と米国本土西海岸沿岸に集中させるべきであった。大型潜水艦は、順番に交代で作戦従事し、これらの二つの交戦偵察地域(ハワイと米国西海岸)は、少なくとも一九四二年いっぱいは偵察行動を維持すべきであった。つまり、作戦従事可能な潜水艦の三分の一は偵察任務につき、三分の一は偵察海域へ航行中であり、三分の一は、補給や修理中とすべきであった。これら二つの偵察地域で展開する潜水艦は、西方へ急ぎ派遣される米軍増援艦隊の進行を効果的に邪魔することができたであろうし、そして少なくとも一九四二年の初めの頃には、日本軍潜水艦は、真珠湾攻撃で被った損傷を本格的に修理するため、本国へ帰国途上の米軍艦を攻撃するのに理想的な場所にいたはずであった(カール・ボイド、吉田アキヒト「日本軍潜水艦部隊と第二次世界大戦」海軍大学出版、1995年)。

読んでみるとしごくまともな考えに思える。素人の私たちから見ても、なぜ帝国海軍がこのような戦法をとらなかったのか不思議でならない。

120)マレー沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/マレー沖海戦

121)エンドウ沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/エンドウ沖海戦

122)ジャワ沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/ジャワ沖海戦

123)バリ島沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/バリ島沖海戦

124)スラバヤ沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/スラバヤ沖海戦

125)バダビア沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/バダビア沖海戦

126)珊瑚海海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/珊瑚海海戦

127)ガダルカナル島をめぐる戦闘:http://ja.wikipedia.org/wiki/ガダルカナル島の戦い

128)いくつかの海戦で米軍の抵抗に遭う:第一次から第三次のソロモン海戦、南太平洋海戦、ルンガ沖夜戦などのこと。特にルンガ沖海戦以降、帝国海軍は本格的な護衛任務を拒否するようになる。

129)ガダルカナルに向かう米国の輸送船団を日本海軍は攻撃しなかった…海戦に勝利していたにもかかわらず:第一次ソロモン海戦のこと、http://ja.wikipedia.org/wiki/第一次ソロモン海戦:ミカンを取りに行って皮だけ持って返ってきたと嘆息された情けない有様だった。

130)フィリピンのレイテ湾でも:http://ja.wikipedia.org/wiki/レイテ沖海戦:レイテ島への米上陸部隊と上陸支援艦隊を殲滅する絶好の機会だったのに、栗田艦隊が「謎の反転」と呼ばれる不可解な行動に出て、米軍に一矢を報いる機会を失った。

131)本格的な艦隊決戦以外の戦場で自分の艦船が損傷するのを怖れた:ただし、いわゆる「ネズミ輸送」の駆逐艦部隊は勇敢に奮戦した。いくつかの夜戦に勝利し輸送任務を成功させている。クラ湾夜戦、コロンバンガラ島沖夜戦、第一次ベララベラ海戦、第二次ベララベラ海戦など。佐藤氏が指摘したいのは、もっと大きな戦力を有していながら本格的に戦わずにトラック島や瀬戸内海で「休眠」していた連合艦隊主力のことである。当時は、連合艦隊主力は惰眠を貪り、もっぱらラバウル航空隊がソロモン諸島に飛行機を飛ばして戦うというアウトレンジ戦法と呼ばれる戦い方をしていた。その航空戦力も敵のレーダー網にかかって迎撃隊にほとんどが撃ち落とされた。全く戦果を挙げることができなかった。貴重な搭乗員を多数失い、消耗戦を強いられたのである。

132)ウィンストン・チャーチル「第二次世界大戦」佐藤亮一訳、河出文庫、河出書房新社、2001年。

133)ビアク島:http://ja.wikipedia.org/wiki/ビアク島の戦い

134)ペリリュー島:http://ja.wikipedia.org/wiki/ペリリューの戦い

135)硫黄島:http://ja.wikipedia.org/wiki/硫黄島の戦い

136)これらの島嶼における戦いで、日本軍現地司令官は海岸線から離れた「拠点式縦深地下陣地」の構築を部下に命じ敵の上陸に備えた。他の多くの島々では、東京の参謀本部から「水際撃滅作戦」の執拗な作戦指導があった。また、敵上陸直前に守備隊が派遣増強されて陣地構築が間に合わない部隊がほとんどだった。しかし、ビアク、ペリリュー、硫黄島ではその誤った作戦指導の影響なく、あるいは愚かな指導をはね返し、独自の判断で「善戦」することになる。

例えばペリリュー島は、米軍海兵たちが落とすのに2〜3日とかからないと甘く考えた。だが実際は2ヶ月以上かかった。守備隊戦死者10695人に対し、米軍死傷者は8804人。最後まで抵抗した山口少尉以下の残兵34人が降伏したのは、戦後の1947年4月21日だったそうである。米国のニミッツ提督はベリリュー島守備隊の健闘を称える碑を建てて「この島を占領した戦略的効果が、この島で失った犠牲に値するかどうか疑わしい」と述べたという(佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(下)光文社ペーパーバックス、2006年による)。

ビアク島では、守備隊戦死戦病死者合計10000人以上に対し、米軍死傷者戦病者合計10148人。硫黄島では、守備隊戦死者20129人に対し、米軍死傷者28686人であった。

後の朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争、アフガン戦争などで明らかなように、米国の弱点は戦死者、戦傷者の数と戦争の長期化である。米国の世論は厭戦へと傾く。太平洋戦線当時の日本も、自国領土に縦深的な防御陣地を構築し、敵上陸兵に圧倒的な犠牲を長期間にわたって強いることができれば、戦況は史実通りの最悪のケースを辿らずに済んだだろう。もっと違った形で講和を結べたかもしれないのだ。残念ながら、東京の陸軍参謀本部が出した作戦は水際殲滅作戦。防衛軍の増強も陣地構築には間に合わないほど遅く、米軍上陸の数日前ということも多かったという。絶対的国防圏など単なる作文に過ぎなかった。戦場を知らない陸軍と海軍の官僚がわざわざ負けるために立てた構想、戦略、戦術によって、日本の滅亡を早めたとしか思えないほどである。

137)運命の五分間とか言われているが:淵田美津雄、奥宮正武共著「ミッドウェー」1951年の筋書きが、海軍の公刊戦史のような位置を与えられているという。その中で語られているのが「運命の五分間」である。もう五分間の余裕があったら味方の飛行機を発進させ、敵機動部隊を殲滅できただろう。まことに不運な敗戦だった、というものだ。

午前1時30分:第一次攻撃隊108機発艦

午前3時15分:ミッドウェー爆撃

午前4時15分:第二次攻撃を決意し艦船攻撃用装備を地上攻撃用装備に転換を命令

午前5時20分:敵索機より「敵空母発見」の打電。山口多聞第二航空戦隊長から南雲司令部に「直ちに発進の要あり」と具申

午前5時40分:南雲長官は山口案を却下、第一次攻撃隊収容と第二次攻撃隊兵装転換。地上攻撃用装備から艦船攻撃用装備への再転換を決定し命令

午前7時20分:発進準備完了。空母四隻の甲板にはゼロ戦、艦爆、艦攻が並んでいた

午前7時20分:発艦始め!の命令あるも、その瞬間、敵急降下爆撃機が頭上から襲来。火薬、燃料を満載した飛行機と装備転換作業の残りの爆弾が誘爆。空母は炎の塊となる

この戦史には、作家の澤地久枝氏によるものを初めとして、次々と疑問が投げかけられたという。詳細は省略するが、南雲艦隊で死亡した幹部は山口多聞長官と「飛龍」の加来艦長だけで皆生還しているのに、ミッドウェーの実体が霧の中にあるのは不思議だとしている。佐藤氏も言い放つ。「やはり運命の五分間は胡散(うさん)臭い」と。

138)ミッドウェー海戦の惨敗は当然だった:当時、米軍航空戦力は日本に比べて搭乗員の練度という点でも非常に劣っていた。航空母艦も突貫工事で「ヨークタウン」を修理して合計三隻にしたとはいえ、連合艦隊機動部隊の方が数では優勢であった。

しかし、ミッドウェー島を攻略しても、補給兵站は大変だし維持するのも難しい。戦略的価値もない。本作戦計画が通らなければ山本は辞任すると主張するなど、ハワイの二番煎じまでして軍令部と参謀本部を脅した。首脳部みんなの反対を押し切って、山本が無理やりに通した作戦である。その割には、アリューシャン列島攻撃や主力戦艦部隊をミッドウェーの後方に配置し、ミッドウェー島攻撃と米軍機動部隊の探索と攻撃など、連合艦隊は力を分散投入しすぎている。暗号は米軍側に解読されていた。とはいえ、米軍が劣勢であっても持てる全戦力をぶつけたのに比べて、日本軍戦力は分散されすぎていた。連合艦隊の戦術はあまりにも稚拙であった。主力戦艦部隊ははるか後方で機動部隊が叩かれるのを見守るだけ。虎の子の第一、第二航空隊と空母四隻という機動部隊を失ったのは当然と言えば当然極まりない。愚かな作戦だった。山本は愚将にすぎない。

しかも、ミッドウェー海戦のあと誰一人責任をとらない。責任をとったと言えるのは、本来責任を取る必要のない空母「飛龍」の艦長山口多聞少将だった。彼は加来止男艦長とともに、自艦の沈没と運命を共にした。山口は「現状況は一分一秒を争う。空襲隊を犠牲にしてでも敵空母攻撃隊の発進準備を急ぎ用意でき次第攻撃隊を出すべき」と南雲中将に具申し退けられた。山口は友軍三空母を失った後、搭乗する空母「飛龍」から独断で即時攻撃を指示して攻撃隊を出撃させた。多くの犠牲を払いながらも見事、敵空母「ヨークタウン」に一矢を報いている。

何とも憤懣を覚えざるを得ない話ではないだろうか。

附)対米英戦開始前から一九四二年末までのミニ年表を記す。その期間以外でも、本文で触れた戦いは含めてある。海戦における(日)は日本海軍の勝利、(米)は米海軍の勝利を表す。規模の大きな海戦は下線で表示している。

一九四一年

十一月 対米英蘭蒋戦争終末促進の基本戦略策定

十二月 真珠湾奇襲攻撃

マレー半島上陸

マレー沖海戦(日)

カリマンタン(ボルネオ)島

ジャワ島、スマトラ島上陸

香港占領

一九四二年

一月 タイ枢軸国側一員として参戦

バリクパパン沖海戦(米)

エンドウ沖海戦(日)

二月 ジャワ沖海戦(日)

バリ島沖海戦(日)

ニューギニア沖海戦(米)

スラバヤ沖海戦(日)

シンガポール陥落

豪ポート・ダーウィン空襲

三月 バタビア沖海戦(日)

蘭印制圧

比コレヒドール要塞攻撃

マッカーサー豪へ逃亡

比制圧

ミャンマー制圧

四月 ドーリットル空襲

セイロン沖海戦(日)

マダガスカルの戦い

五月 珊瑚海海戦(日)

ポートモレスビー海路攻略断念

六月 ミッドウェー海戦(米)

八月 米軍反攻:ソロモン諸島の

ツラギ島、ガダルカナル島上陸

第一次ソロモン海戦(日)

第二次ソロモン海戦(米)

日本潜水艦攻撃により

米空母サラトガ大破

米空母ワスプ沈没

十月 南太平洋海戦(日)

十一月 第三次ソロモン海戦(米)

ルンガ沖夜戦(日、ただし戦略的には失敗)

一九四三年

一月 レンネル島沖海戦(日)

二月 ガダルカナル島から撤退

三月 ビスマルク海海戦(米)

ビラ・スタンモーア夜戦(米)

七月 クラ湾夜戦(互角、日本の輸送作戦は成功)

コロンバンガラ島沖夜戦(日、輸送作戦も成功)

八月 ベラ湾夜戦(米、日本の輸送作戦は失敗)

第一次ベララベラ海戦(日本の輸送作戦は成功)

十月 第二次ベララベラ海戦(日本の撤収作戦は成功)

十一月 ブーゲンビル島沖海戦(米)

ブカ島沖夜戦(セント・ジョージ岬沖海戦)(米)

一九四四年

五〜八月 ビアク島の戦い

九〜十一月 ペリリューの戦い

一九四五年

二〜三月 硫黄島の戦い

(11546文字)

▲ ページトップへ

i )日本滅亡と帝国海軍( VIII )帝国海軍の病理

2011.2.26

南太平洋の島々

( VIII )帝国海軍の病理

前方決戦 艦隊決戦 勝利病

当時、日本海軍の基本方針は、明治四十年来の「近海迎撃」「漸減邀撃(ぜんげんようげき)作戦」「艦隊決戦」だったという。

相手が米艦隊なら、まず日本の委任統治領だった赤道以北のマリアナ諸島やパラオなどを守る(脚注139、140)。遠路はるばるやってくるところで漸次ダメージを与えて力を殺ぐ。最後に日本近海で艦隊決戦して勝利するというものであった。

「戦略目的は、本土と海路の防衛である」(脚注99)。

しかし山本五十六は、基本方針の「近海迎撃」「漸減邀撃」を百八十度転換する。前方決戦である。守ろうとしたのは「本土と海路」ではない。自分の考えは正しいという主張と連合艦隊のメンツであったろう。

両洋艦隊法の効果が現れる前に何とかしたい。米国太平洋艦隊大幅増強がはかられる前に敵艦隊と機動部隊を叩き潰したい。最終的勝利の確たる目当てはないが、帝国海軍の誇る機動部隊を使って敵戦艦と空母を確実に沈める。真珠湾奇襲は前方決戦の始まりである。

前方作戦で敵の艦隊を一気に撃滅することが「本土と海路」を守ることになる主張した。しかし本気で「本土と海路」を守ろうとするなら、敵の後方兵站を叩いて味方の後方兵站を徹底して守る通商破壊戦に挑戦する必要がある。

前述したように、それら地味な戦いに海軍は全く興味がなかった。関心はただただ「艦隊決戦」にあった(脚注141、142)。あくまで「攻勢、攻勢」「勝利、勝利」「連戦連勝」を希求してやまなかった。ウッド氏は「勝利病」、佐藤氏は「戦勝病」と表現している(脚注58、104)。

挙国一致態勢の完全な崩壊

初期進行作戦終了後の戦争指導計画はまだ決定されていなかった。一九四二年二月から三月、作戦指導計画研究が陸海軍統帥部で練られる。意見は陸海軍で真っ二つに別れた。

海軍側:「追撃段階である」「真珠湾で敵の太平洋艦隊の主力を壊滅した今、戦いは追撃段階にある。この機を逸せず一気に敵を壊滅すべきである」

陸軍側:「追撃段階とは米軍を軽視するもはななだしい。太平洋方面は堅固な防塁を築き、米国が反攻に転じる昭和十八年後半までに、蒋介石政権の屈服と独伊と提携する『西亜作戦』により英国の屈服を早めるべきである」

お互いに妥協しない。その結果としての作文「今後採るべき戦争指導の大綱」が東條英機首相に届けられる。「英を屈服し米の戦意を喪失せしむるため、引き続き既得の戦果を拡充して、長期不敗の態勢を整えつつ、機を見て積極的の方策を講ず」という内容だった。

大本営政府連絡会議では異論が噴出。東條英機首相も「これでは攻勢戦略か守勢戦略か意味が通じない」と意見を述べた。「しかし、統帥権独立のわが国では、作戦に関する政府側の意見は通らないことになっている。

作文としてはまとまっているが、陸海軍の根本思想はまったくまとまっていない。南方占領地からインド方面を担任する陸軍は、長期不敗戦略に重点を置き、太平洋方面を担任する海軍は積極的な方策のみしか念頭にない。

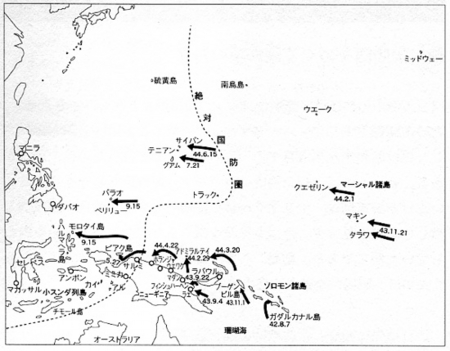

すなわち、太平洋方面積極戦略が事実上決定したことになる」「この大綱が決まる一ヶ月も前に、もっとも飛び出してはいけない南東方面(引用者による脚注143)ですでに推進されつつあった」

「初期進行作戦を理想的に戦ったわが国は、この段階で挙国一致態勢を完全に喪失し、国家的な基本戦略方針も混乱させてしまったのである」(脚注58)。

攻勢終末点を超える

第一次大戦で日本の手に渡ったカロリン諸島のトラック環礁は連合艦隊の基地となっていた(脚注144)。

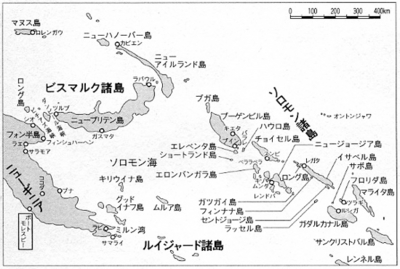

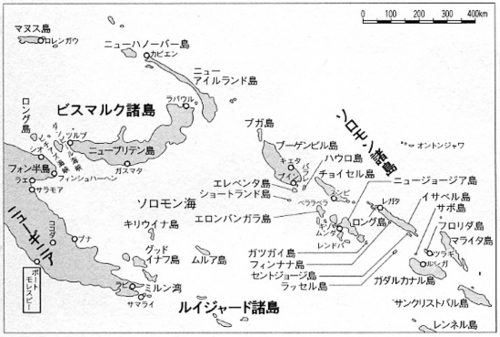

戦端が開かれると、トラック島防衛のため外郭地としてビスマルク諸島のラバウルが欲しくなった(脚注145)。さらにラバウル防衛のために、東ニューギニアとソロモン諸島に行きたくなった(脚注146、147)。ソロモンにはガダルカナル島がある(脚注148)。

図30 南太平洋の島々(脚注58より)

ラバウルもガダルカナルもジャングルである。資源もない。南方作戦で欧米列強を駆逐して手に入れた主要地域のような戦略的価値などない。ましてインド洋の重要性には比べようがない。南西太平洋の島々、すなわち南東方面への展開はそれほど無意味だったのだ。

このラバウル、東ニューギニアへの侵攻は陸軍の猛反対にあっている。陸軍の反対を押し切って実行したのが、井上成美を中心とする南洋部隊だ(脚注149)。

攻勢終末点という用語がある(脚注150)。「このような場所まで軍隊を出しては負けるという地域」のことである。

作戦を立てる際に、「戦力は根拠地と戦場の距離の自乗に反比例する」という鉄則があるのだそうだ。

戦場が根拠地から離れるほど戦力が減る。敵と戦うなら近くに戦場を選び迎え撃つのが常識。戦略的な戦場選択権は防御側にある。攻める側は守る側の三倍の戦力を必要とする。これらが鉄則だというわけである。

「かりに、わが国と米国の生産力を1対10とし、各々の根拠地から戦場までの距離を1対5としよう。この場合、戦場における彼我の戦力比は次の通りとなる。

日本軍の戦力 1/(1X1)=1.0

米国軍の戦力 10/(5X5)=0.4

つまり、敵の根拠地からの距離の5分の1に戦場を選べば、敵の戦力はこちらの4割にしかすぎない」と佐藤氏は述べる(脚注38)。

日本軍はその原則に従ったか?否。ラバウルもソロモン諸島のガダルカナルも東ニューギニアも、敵根拠地豪州の近くである。

そもそも防衛ラインと考えていたバンダ海から、ラバウルは二〇〇〇km以上離れている(脚注151)。ガダルカナルは、ラバウルからさらに一〇〇〇km遠い。

井上成美ら海軍は、攻勢終末点をはるかに越えた地域にまで戦線を拡げていった。敵が奪い返しに来るなどとは全く考えない。後方兵站=補給のことも一切考えていない。

「海軍は、米軍の攻勢はあのバルチック艦隊と同様、戦艦が舳(へさき)を列ねて来るものとばかり考えている。わが外郭用地が敵に奪われて、その侵攻基地にされる発想はない。

この作戦は『基本戦略』に対する本質的違反であり、風のように行って風のように去った真珠湾奇襲より、さらに悪質といえる」。海軍の戦略を担当した者は「攻勢終末点すら知らなかった」。佐藤氏は鋭く批判する(脚注38)。

消耗戦を強いられ敵術中に嵌る

井上成美はソロモン諸島のツラギ島に水上飛行基地を作り、ガダルカナル島に飛行場を整備した。これらは海軍工兵隊が昼夜をわかたず苦労して造り上げた飛行場である。日本海軍は攻勢終末点を越え、後方兵站も考えずに無謀に飛び出した。

米海軍は、ガダルカナル島の飛行場が完成してゆく経過を逐一偵察、把握していた。入念な準備をしながら飛行場の完成を待った。「後方支援基地」「コーストウォッチャーと称する対空監視網を設け、さらに航空通信網、気象観測態勢などの基地基盤を整備してガ島の飛行場完成を待った」という(脚注38)。

一九四二年八月七日、ツラギ水上飛行基地とともに、完成したばかりのガダルカナル島飛行場は米軍に無血占領されてしまう。あっという間だったという。日本軍は苦労して飛行場を作ったものの、そのまま強力な米軍基地になってしまった。

日本軍はガダルカナルの奪回作戦を行なう。しかし、海軍の連合艦隊は艦隊決戦で全力投球を行なわない(脚注152)。敵の後方兵站を叩かず、こちらの輸送船は守らず。帝国海軍の暴走に付合わされて島に送り込まれた陸軍将兵の元には、重火器も食糧も届かなかった。

ガダルカナル島での戦いに送られた陸兵は三万人。戦闘での死亡が五千人。餓死が一万五千人。残り一万人が餓死寸前に撤退したという。

戦艦も空母も出動しない中、奮闘した海軍部隊が二つあったという。餓えに苦しむガダルカナル島陸軍部隊に食糧輸送を続けた駆逐艦部隊と、ラバウル海軍航空隊と俗に呼ばれる海軍第十一航空部隊である。

駆逐艦の「搭載砲は海面だけが撃てて空は撃てない」。制空権が握られている中、貨物輸送に最も不適当な船で一〇〇〇kmを往復する。米軍攻撃機の格好の標的である。

「アメリカ軍はきまって現れる日本駆逐艦隊を『東京急行』と呼んだ。その非合理性に対する軽蔑と、獅子奮迅の働きに対する若干の敬意も含んでいるのだろう」と佐藤氏は書いている(脚注38)。十五隻が撃沈され、六十三隻が撃破されたという。

図31 東京急行航路図(脚注38より)

ラバウル航空隊はさらに絶望的である。一式陸攻とゼロ戦は片道千キロを三時間で飛び、ガダルカナル上空で十分間敵と交戦する。連日ラバウルを発進してガダルカナル島を目指したという。

我が飛行隊はコーストウォッチャーと呼ばれる対空監視網に引っかかり、「機種、機数、高度、速度、方向など、必要事項は逐次ガ島に報告される。ガ島の米軍は、勝てる戦力をそろえて最適の時間に離陸し、有利な高度と方向からわが攻撃隊を迎え撃つ。あるいは太陽を背にして、あるいは雲に隠れて、突如襲いかかった」だろう(脚注38)。

すでにゼロ戦の優位は失われていた。米軍は単機戦闘を避け編隊戦闘を仕掛ける。味方が攻撃中に別の機がゼロ戦を攻撃する。もともと防御力無視で設計されている。弱点が分かると「ゼロ戦は撃墜しやすい欠陥機に一変した」という。一式陸攻も同様である。「one-shot lighter」と米軍は呼んだ。

ベテラン操縦士は次々に戦死する。補充は未熟なパイロット達である。ラバウル航空隊は同じ攻撃を繰り返し繰り返し行なった。米軍は「驚きながら存分に撃墜した」。米軍の損害は「ないといったほうがよいくらい」だったという(脚注38)。

「なぜいつも同じ手を使ってその都度叩きのめされたのか」と終戦後米軍は元日本海軍関係者に訊ねたという。

佐藤氏は書く。「理由は簡単である。戦果誇大報告である。味方の損害は大きいが、戦果はそれ以上であると思い込んでいた」「当時ラバウルにおられた方からお電話を頂いた。『あの(司令部の)人たちは金鵄勲章が欲しかったのですよ』と」(脚注38)。

「戦力は根拠地と戦場の距離の自乗に反比例する」。この鉄則に従い、米軍は「自分たちに有利な戦場を選び、敵の苦手な戦闘を強いること」に成功した。日本軍は圧倒的に不利な戦場で戦うことになった。敵が待ち受けている戦場。敵にとって好都合な状況で戦ったというわけである。

杜撰な搭乗員補充計画

搭乗員の訓練補充計画も杜撰だった。というより、開戦当初は補充計画自体を全く立てていなかった。そもそも海軍兵学校には航空兵科がなかった。卒業して一年くらいたった少尉を毎年数十人程度に飛行訓練を施した。

一九四一年十月一日当時、日本海軍の保有機数は三一〇四機だった。搭乗員数は六一五〇人であった。三千機もあれば、六千人もいれば戦争は十分できる。そう海軍首脳部は踏んでいた。しかし戦闘消耗に関する見方は極めて甘かった。海軍の大失態の一つである。

開戦からミッドウェー海戦まで、約五百機、約一千名を失った。ともに約十六%である。海軍は航空消耗戦の実体に呆然とした。

ガダルカナル戦は一九四二年八月から六ヶ月。その間の喪失海軍機は九三二機、喪失搭乗員数は二三六二名。開戦時の四十一%だった。

搭乗員の補充態勢は貧弱そのものだった。海軍兵学校でも航空転科なく、航空兵科も設けなかった。航空士官増員対策が施されたのは、一九四三年秋採用の予備学生からだった。連戦連勝のウソを報告して東京と国民を騙していたのだから、対策が手遅れになることなど当然だろう。

ガダルカナルから東ニューギニアの戦いにおいて、何と八〇〇〇機もの航空戦力を失ったという。「絶対に避けねばならなかった航空消耗戦に巻き込まれ」た。もう一つの航空戦力である基地航空戦力を壊滅され尽くしたのである。

戦略のない無謀な戦いである。航空機はともかく沢山の有能な搭乗員が犠牲になった。部下を大切にしない将は指揮官の名に値しない。帝国海軍は、こうして「『勝った、勝った』と言いながらの自滅作戦」を繰返したのだった(脚注38、58)。

戦略なき戦い

ガダルカナル島を巡る戦いが戦略上どのような意味を持っていたか。日本軍が愚かにも攻勢終末点をはるかに越えて飛び出してしまったことは既に書いた。

他方、米軍の意図について、佐藤氏は「米軍がなんのためにあんな基地(引用者脚注106)を奪ったのか理解に苦しむ」としながらも、「結果的に連合国にとって偉大な戦略的功績となっている。連合国の輸送大動脈インド洋を制圧される大ピンチを救うことができたからである。

さらに、日本海軍はインド洋を捨ててガダルカナル島に引きつけられたあげく、戦力の出し惜しみをして航空戦力を壊滅されつくすというオマケまでついたのである」と評した。

図32 ガダルカナル島(脚注58より)

また「なぜ日本軍はインド洋を放棄したのであろうか?ミッドウェー以降ガダルカナル島のような戦略価値の皆無の島で、航空部隊の自滅戦にも等しい戦闘を続け、戦艦も空母も惰眠を貪ったのであろうか?」このように佐藤氏は憤りをもって嘆息している(脚注38)。

太平洋での衝突は、戦略を明確に持っていた軍隊の国と、戦略を持たない軍に暴走された国の戦いだった。

幻の絶対国防圏強化構想

米軍の反転攻勢が始まりガダルカナル島から日本軍が撤退したあと(脚注154)、山本五十六の搭乗した飛行機がブーゲンビル島上空で撃墜され山本が戦死する(脚注155)。後を継いだ古賀峯一連合艦隊司令長官は、陸軍が主張する「絶対国防圏」構想を次のように批判したという(脚注156〜158)。

「陸軍の後退思想は絶対に打破すべきで、南東方面から退がることは絶対に認めない。根本思想の合っていないものを妥協して中央協定をやる必要はない」

「連合艦隊は全力を南東方面に注ぎ込む決心である。海軍ばかりが全兵力を挙げて戦い、他がこれについて来ないでは困る。全戦力を発揮するため、陸軍も国家も、この作戦に傾注することが肝要である」。

その意を受け、参謀本部では不毛な論争が続いたという。結果として決まったのが、「マリアナ、パラオなど重要な国防線上の島を差し置いて」「陸軍将兵をマーシャル諸島やラバウル、ブーゲンビル、トラック島など遠隔地に分散配置すること」だった(脚注58)。

図33 絶対国防圏強化構想(脚注58より)

絶対国防圏強化構想は完全に崩れ去った。海軍は、勝手に一九四三年八月二五日付けで第三段作戦命令を発した。「これは、絶対国防圏とは無関係の前方決戦命令」で、「マリアナ防備を主張する正論を押し潰して」しまうことになった。

「九月三十日の御前会議まで騙して、ウソの作戦構想をもっともらしく決めた」「世に言われる『絶対国防圏強化構想』とは、現実には存在しない幻の戦略構想だったのである」と、佐藤氏は指摘している(脚注58)。

海軍=連合艦隊の独善、傲慢、暴走。ああ、そら恐ろしいほど。

彼らは自分の主張を通して実行に移すためなら、政府内部でウソをつき天皇まで騙した。国民に「大本営発表」として戦果を誇大報告した(脚注159)。守る価値のない前方地域に陸軍将兵を送り込んで死なせた。守るべき「本土と海路」を疎かにし、本来の成すべきことをしなかった。

その間に米軍は、両洋艦隊法の成果を現実のものとした(脚注160)。一九四三年六月、米軍は第五艦隊を編成する。それは「日本海軍が考えていたような戦艦部隊ではなく、陸海空軍三者一体の強襲上陸部隊」だった(脚注58)。

司令長官のスプルーアンス大将は訓練を繰返し(脚注161)、一九四三年十一月二一日、ギルバート諸島のタラワ、マキン両島への上陸を敢行する(脚注162〜163)。現地守備隊は悲鳴を上げつつ「玉砕」。太平洋戦線の崩壊が始まることになる。(つづく)

脚注

38)佐藤晃「太平洋に消えた勝機」光文社ペーパーバックス、2003年。

55)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(上)光文社ペーパーバックス、2006年。

58)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(下)光文社ペーパーバックス、2006年。

99)新野哲也「日本は勝てる戦争になぜ負けたのか」光人社、2007年。

104)ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、2009年。

139)マリアナ諸島:http://ja.wikipedia.org/wiki/マリアナ諸島

140)パラオ:http://ja.wikipedia.org/wiki/パラオ

141)番外編12 日本滅亡と帝国海軍(Ⅵ)帝国海軍の暴走

142)番外編12 日本滅亡と帝国海軍(Ⅶ)国家総力戦って?

143)もっとも飛び出してはいけない南東方面:東ニューギニア、ソロモン諸島のことを指す。

144)カロリン諸島のトラック環礁:http://ja.wikipedia.org/wiki/カロリン諸島、http://ja.wikipedia.org/wiki/チューク諸島

145)ビスマルク諸島のラバウル:http://ja.wikipedia.org/wiki/ビスマルク諸島、http://ja.wikipedia.org/wiki/ラバウル

146)東ニューギニア:http://ja.wikipedia.org/wiki/ニューギニアの戦い

147)ソロモン諸島:http://ja.wikipedia.org/wiki/ソロモン諸島

148)ガダルカナル島:http://ja.wikipedia.org/wiki/ガダルカナル島

149)井上成美を中心とする南洋部隊:http://ja.wikipedia.org/wiki/井上成美

150)攻勢終末点:http://ja.wikipedia.org/wiki/攻撃の限界点

151)防衛ラインと考えていたバンダ海:インドネシア東部の内海で、小スンダ列島とスレウェシ島(セレベス島)とニューギニア島に囲まれている。

152)艦隊決戦で全力投球を行なわない:第一〜三次ソロモン海戦があったが、何故か海軍の戦い方は腰が引けていた。対するニミッツ提督率いる米国海軍が捨て身の反撃を行なったのとは大違いである。そのあと連合艦隊の戦艦や空母は姿をどこかへくらます。結果として米軍が周辺の制海権を握る。詳しくは後述する。

153)あんな基地:ヘンダーソン基地のこと:http://ja.wikipedia.org/wiki/ホニアラ国際空港、http://ja.wikipedia.org/wiki/ガダルカナル島の戦い

154)ガダルカナル島から日本軍が撤退したあと:http://ja.wikipedia.org/wiki/ガダルカナル島の戦い

155)ブーゲンビル島上空で撃墜され山本が戦死する:http://ja.wikipedia.org/wiki/山本五十六

156)古賀峯一:http://ja.wikipedia.org/wiki/古賀峯一

157)絶対国防圏:http://ja.wikipedia.org/wiki/絶対国防圏

158)吉田俊雄「四人の連合艦隊司令長官」文藝春秋、1981年。

159)「大本営発表」として戦果を誇大報告した:http://ja.wikipedia.org/wiki/大本営発表

160)両洋艦隊法の成果を現実のものとした:http://ja.wikipedia.org/wiki/両洋艦隊法

161)スプルーアンス大将は訓練を繰返し:http://ja.wikipedia.org/wiki/レイモンド・スプルーアンス

162)ギルバート諸島:http://ja.wikipedia.org/wiki/ギルバート諸島

163)タラワ:http://ja.wikipedia.org/wiki/タラワの戦い

164)マキン:http://ja.wikipedia.org/wiki/マキンの戦い

(7998文字)

▲ ページトップへ

i )日本滅亡と帝国海軍( IX )逃げる連合艦隊

2011.3.5

まさに沈没しようとする空母「瑞鶴」

( IX )逃げる連合艦隊

連合艦隊の戦いぶり

いわゆる「海軍善玉説」は次のようなものだろう。敵艦を沈めても沈めても、敵はどんどん新しい船を作って戦場に投入してきた。敵機を撃ち落としても撃ち落としても、敵はどんどん新しい飛行機を作って投入した。

海軍はよく戦った。敵の物量に負けた。本来戦うべきではなかった国を、誰かのせいで敵として相手にさせられただけだ、と。

ただ、海軍の戦い方とはどのようなものだったのか?本稿でこれまで見てきたその特徴は次のようなものである(脚注141、142、165、166)。

a)米国や世界と戦うことの全てが、戦術や戦略を含めて海軍に任されている考えた。

b)国家としての基本戦略を無視した。

c)国家として立てた絶対国防圏構想も骨抜きにした。

d)艦隊決戦という戦術だけに興味があり、それだけに集中していた。

e)高度な陸海軍統合作戦を行なうことができなかった。

f)通商破壊戦をしなかった。

g)自軍の後方兵站を重視しなかった。

h)前方決戦至上主義だった。

i)攻勢終末点を知らなかった。

j)消耗戦を強いられ敵術中に嵌った。

k)そもそも国家総力戦というものを理解していなかった。

l)どのように戦争に勝つか、どのように終わらせるか戦略がなかった。

m)航空機搭乗員の補充計画が杜撰だった。

n)メンツにこだわりウソの報告をして軍首脳部、政府、国民を欺いた。

o)撤退という決断がなかなかできず、徹底的に守るという意識が薄かった。

一見、欠点をあげつらっているようだ。しかし、これらは残念ながら厳粛な事実である。本稿では、連合艦隊がそれぞれの海戦でどのように戦ったかを検証する。

海戦は海軍のお得意とする「艦隊決戦」そのものだ。あるいはその「ひな形」である。海軍は、勝手に前方決戦、外郭要地攻略戦、FS作戦など、攻勢終末点を越えて突き進んでいった(脚注103、150)。そういった戦場で起こった「海戦」の真実を見ていこう。

佐藤氏の結論はこうだ。連合艦隊は、広い太平洋を逃げ回っていた。ある時期は瀬戸内海などで惰眠を貪っていた、と。果たしてその通りなのだろうか?

珊瑚海海戦

(一九四二年五月七日)(脚注126)

東ニューギニア南部ポートモレスビーはその地方最大の都市である。連合軍の基地が存在する。東ニューギニアから海を隔てて東北にニューブリテン島がある。そこのラバウル航空基地を日本軍は攻略した。だが、ポートモレスビーからの航空攻撃により安全を脅かされていた。

図34 珊瑚海海戦の地図

一九四二年五月七日(脚注126)。

日本軍は海側からのポートモレスビー攻略を企図する。上陸部隊支援のため駆けつけた連合艦隊機動部隊とそれを阻止しようとする米豪連合軍機動部隊の戦いが、一九四二年五月七日に行なわれた。珊瑚海海戦は史上初の空母同士の戦闘と言われる。

日本側空母三隻のうち、護衛軽空母「祥鳳」が沈没、正規空母「翔鶴」が中破。対して、米軍側空母二隻のうち、空母「レキシントン」が沈没し、空母「ヨークタウン」中破。日本側機動部隊の空母「瑞鶴」は残って米艦隊は戦場を離脱する。

形のうえでは日本海軍の圧倒的勝利だった。手負いの「ヨークタウン」は敗走している。ただ一隻無傷の「瑞鶴」が追撃しトドメを刺そうという具申があった。しかし、井上成美司令官はその意見を退ける。井上艦隊はどうしたか?

ここで不思議なことが起こる。井上は戦場から逃げてしまった。負けた方ばかりでなく、勝った方も戦場からいなくなってしまった。これを「艦隊保全主義」というらしい。井上艦隊が本来目的としていた、東ニューギニア南部のポートモレスビー攻略は不成功に終わる。

敵は戦場から去っている。井上成美はどちらも自由に選べた。敗走する「ヨークタウン」を殲滅することもできた。戦略目標であったポートモレスビー攻略を支援することも可能だった。なのに何故、そのどちらも選ばなかったのか?

ラバウル飛行場は敵爆撃機の航続距離内にとどまる。後に、日本陸軍は三千メートル級のオーウェン・スタンレー山脈を越えて、陸路によるポートモレスビー攻略を計画。投入された南海枝隊は補給が途絶える中、壊滅的損害を強いられる。

「翔鶴」は長々とドック入りして六月五日のミッドウェーには間に合わない。「瑞鶴」は健在ながら、航空戦隊再編のためにミッドウェー参加を見送っている。生き残ってハワイに還った「ヨークタウン」は突貫工事で応急修理を行いミッドウェー参戦に間に合わせる(脚注167)。

井上成美の判断が、後でどれだけの犠牲を強いることになったか!井上は慎重すぎた。怠慢のそしりを免れない。軍人にとって最も大事な勇気がなかった。臆病だった(脚注38)。

第一次ソロモン海戦

(米側呼称「サボ島沖海戦」一九四二年八月八〜九日)(脚注168)

米軍の反攻が始まる。一九四二年八月七日午前四時、ガダルカナル島に米海兵隊主力約一万一千人が上陸。米軍は引き続き物資の陸揚を続けていた。日本軍第八艦隊は上陸部隊への攻撃を企図。米海軍は第六二任務部隊に迎え撃たせる。

八日夜半から両艦隊がガダルカナル島の北にあるサボ島周辺で交戦。米軍は重巡洋艦六隻中四隻が沈没、一隻が大破という大損害を受ける。日本軍は重巡洋艦五隻中一隻が敵潜水艦により撃沈、一隻が小破するにとどまった。

図35 第一次ソロモン海戦

一九四二年八月八〜九日。 日本海軍艦隊の侵入路(脚注168)。

海戦としては日本側の完勝だった。日本海軍の夜戦能力の高さを証明した。敵護衛艦隊は壊滅した。しかし、ここでまた不思議なことが起こる。

三上中将率いる第八艦隊は、本来の作戦目的である輸送船団撃滅を省略してしまうのである。夜明け後の敵機動部隊による攻撃を怖れ、戦場を離れて帰投する。敵輸送船団は「やすやすとガ島に上陸して、海軍の飛行場を占領してしまった」(脚注58)。

「日本軍は早い段階で米軍侵攻部隊の貨物船や軍隊輸送船に対して、多大の回復不可能な損失を与える機会があったにもかかわらず、連合軍の軍艦に対して戦術的に勝利したことに満足し、かつ自身の安全を過度に案じたために結局引き返してしまった」(脚注104、169)。

「ミカンを取りに行って、皮だけ持って帰ったのか!」ラバウル司令部二見秋三郎参謀長は嘆いたという。日本の戦術的勝利だったが、戦略的には完全な敗北だった。

第二次ソロモン海戦

(米側呼称「東部ソロモン海戦」一九四二年八月二四日)(脚注170)

米軍の反攻が始まって二週間余り、日本軍は一九四二年八月二十五日頃までにガダルカナル島を奪還する計画を立てる。増援部隊輸送の支援を、第二艦隊と第三艦隊によって行なうことを決定。米軍は第六十二任務部隊を差し向ける。

米軍は空母「サラトガ」「エンタープライズ」「ワスプ」の三隻のうち、「エンタープライズ」中破の損害を蒙る。対して日本軍は、空母は「翔鶴」「瑞鶴」「龍驤(りゅうじょう)」の三隻のうち、軽空母「龍驤」を撃沈され、艦載機も多数失う。

海戦自体は引き分けとも言うべき結果だったが、日本軍の増援部隊輸送支援は失敗してしまう。米軍はガダルカナル島ヘンダーソン飛行場にさらに航空戦力を増強する。基地飛行場からの敵航空攻撃が優勢となる。

しかし、味方潜水艦が大殊勲を挙げる。八月三十一日「サラトガ」を大破させる。それに続き、九月十五日「ワスプ」まで沈めた。米軍機動部隊の空母は「ホーネット」一隻となった。米軍は意気消沈していた。

図36 伊号潜水艦が放った魚雷が命中し炎上する空母「ワスプ」

第二次ソロモン海戦終了後の一九四二年九月十五日( 脚注170)。

にもかかわらず、連合艦隊は戦艦も空母も北へ北へと迂回してガダルカナル島には近づかなくなった。

南太平洋海戦

(米側呼称「サンタ・クルーズ諸島海戦」一九四二年十月二十六日)(脚注171)

一九四二年十月十三〜十四日、日本海軍は戦艦「金剛」「榛名」などを派遣し、ガダルカナル島ヘンダーソン飛行場を艦砲射撃する。

当時、米軍側のニミッツ提督は、南太平洋司令官をハルゼーに、機動部隊司令官をキンケイドに交替するという衝撃人事に出ていた。敵日本軍が陸上部隊を支援するために、海軍戦力を集結して攻撃に出ることを警戒した。

事実、ガダルカナル島日本陸軍の総攻撃を支援するため、帝国海軍は空母「翔鶴」「瑞鶴」「瑞鳳」「隼鷹」四隻を主力とする合計三十八艦を前線に送る。

対する米海軍は、第二次ソロモン海戦で損傷した「エンタープライズ」の修理を急ぎ完了させ、無傷の空母「ホーネット」などに合流させる。動員した艦船は合計二十六隻。ハルゼーは劣った戦力で敵機動部隊を迎え撃ち逆襲を試みた。

日本側の損害は、空母「翔鶴」「瑞鳳」二隻中破、その他二隻小〜大破、航空機損失九二機、パイロット戦死一四八人、艦船乗組員戦死二五〇〜三五〇人。

米軍側の損害は、空母「ホーネット」沈没、「エンタープライズ」中破、その他一隻沈没、三隻小〜大破、航空機損失七四機、パイロット戦死三九人、艦船乗組員戦死二五四人。

図37 駆逐艦に乗組員を退艦させる空母「ホーネット」

一九四二年十月二十六日。 南太平洋海戦(脚注171)。

海戦自体は日本の勝利。米軍の稼働空母は一時的に「ゼロ」となる。アメリカ軍側に「史上最悪の海軍記念日」とまで言わしめた(脚注172)。しかし、海軍による陸軍部隊支援という日本側の目的は結果的に果たせなかった。

本海戦の勝利には、良くも悪くも、指揮官の技量が大きな影響を与えている。南雲忠一中将第一航空戦隊司令官と角田覚治少将第二航空戦隊司令官のことである。

南雲忠一中将は、敵の索敵機に発見されては反転して退避することを繰り返した。空母を危険にさらすことを恐れ、慎重な行動をとった。「翔鶴」「瑞鳳」の損傷後は、残る「瑞鶴」の指揮を角田覚治少将に委ねて戦場を後にした。

角田は、炎上中の「ホーネット」に向かった攻撃隊を、無傷の「エンタープライズ」が発見されるや即座に攻撃目標の変更を命じる。「エンタープライズ」撃破後、先の攻撃で炎上していた「ホーネット」に止めを刺した。角田の柔軟にして即断即決の指揮は高く評価されている(脚注173)。

佐藤氏は不思議がる。なぜ「エンタープライズ」の追撃をさらに徹底しなかったのか?また、敵を一蹴したあとに何故手抜きをしたのか?

次の第三次ソロモン海戦では、空母「翔鶴」「隼鷹」、戦艦「武蔵」「大和」「陸奥」「長門」などを投入しなかった。対して米軍側は、またもや「エンタープライズ」を応急修理し間に合わせている。

第三次ソロモン海戦

(一九四二年十一月十二〜十五日)(脚注174)

ガダルカナル島をめぐる攻防の最後の大規模海戦である。一九四二年十一月十三日未明の第一夜戦と十四日深夜から十五日の第二夜戦からなる。

第一夜戦の日本側編成は、戦艦二隻を含む合計十四艦。米軍側の編成は重巡洋艦二隻を含む合計十三隻だった。日本側の損害も大きかったが、米軍が受けた損傷は壊滅的だった。しかし、例によって日本は戦艦による艦砲射撃を断念する。

第二夜戦の日米両軍編成は、戦艦一隻を含む合計九艦に対して戦艦二隻を含む合計八隻。日本軍は戦艦と駆逐艦を一隻ずつ失う。米軍側損害は戦艦一隻小破、駆逐艦四隻沈没、一隻大破、一隻小破。

またまた日本軍は艦砲射撃を断念。輸送船団の過半を失った。輸送船団の田中提督は、残った四隻を浅瀬に座礁させて陸軍将兵五千人ガダルカナル島上陸を敢行した。しかし物資の大半は炎上。

図38 ガダルカナル島沖で撃沈された日本の輸送船

一九四二年十一月十五日。 第三次ソロモン海戦(脚注174)。

すでに述べたように、米軍側が唯一の空母「エンタープライズ」を応急修理して本海戦に間に合わせた。対して日本側は、南太平洋海戦で無傷だった「瑞鶴」「隼鷹」を参戦させず、結果として温存。艦砲射撃のための戦艦も、「大和」「武蔵」クラスは温存。

米海軍は大型艦の絶対数が不足していた。その中でガダルカナル島の防衛に成功する。日本海軍はこれらの海戦以降、水上戦闘部隊と輸送船団によるガダルカナル島への増援と補給を諦める(脚注175,176)。

南太平洋海戦と第三次ソロモン海戦の結果、敵の稼働空母は当分ゼロないし一隻。戦艦の戦力も激減。ガダルカナル周辺の敵艦隊は壊滅状況になった。

しかし、またまたここで不思議なことが起こる。十隻の戦艦とそれとほぼ同数の空母を擁するわが艦隊が戦場から姿を消してしまった。

佐藤氏は言う。「この艦隊が再び戦場に姿を現すのは、それから一年八ヶ月も後のマリアナ沖海戦なのである。日本海軍が、勝利の戦機を捨てて戦場を去った例は珍しくないが、これほど長期にわたる戦場離脱は古今東西に例がないのではあるまいか」と(脚注38)。

なぜ、一九四二年八月から十二月のタイミングで、連合艦隊はリスクを冒してでも全力で制海権を握ろうとしなかったのだろう。

海軍独自で始めたガ島作戦は思いもよらぬ米軍の反撃に遭う。そうすると海軍はおのれの戦力を出し惜しみする。そして陸軍への責任転嫁を企てるようになる。宇垣纏元帝国海軍中将は日記「戦藻録」に次のようなことを書いている(脚注177)。

ガダルカナル島は奪回不可能である。海軍としてはもう止めたい。が…、艦隊より不能論を持ちかけることは不可なり。撤退論にせよ、無理押しは禁物にして、自然的に彼ら(陸軍)が已むなきを自解せしむること肝要である、と。

佐藤氏は嘆息する。「ずいぶんと身勝手な言い草である。ガ島が米軍にとられるや、海軍は次々に陸軍に奪回要請を続けた。だが、海軍は、陸軍部隊のラバウルからガ島へのまともな輸送は行なわなかった」と。

ガダルカナル島の攻防を巡る大敗の原因は次のようなものだった。日本海軍の驕り。敵戦力の侮り(脚注178)。戦力の逐次投入。海軍の戦力の温存。出し惜しみ。輸送船団撃破という肝腎かなめのチャンスにおける臆病。

レイテ沖海戦

(フィリピン海海戦)(脚注179)

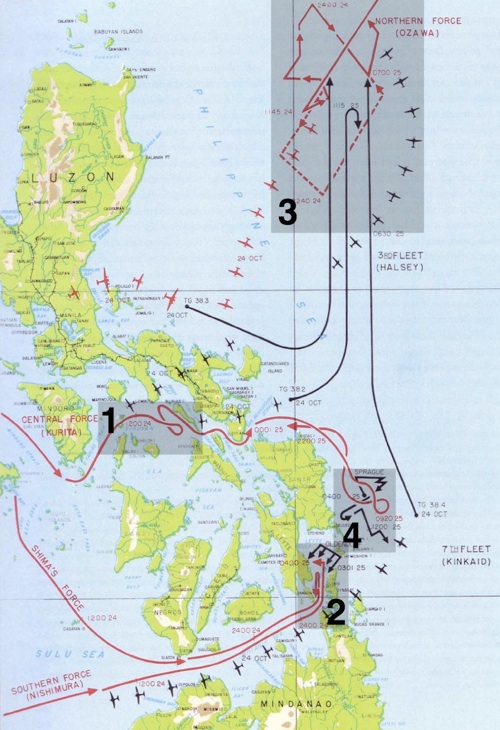

レイテ沖海戦は細分すると、シブヤン海海戦(二十四日八〜十六時)、スリガオ海峡海戦(二十五日三〜五時)、エンガノ岬沖海戦(二十五日八〜十八時)、サマール沖海戦(二十五日七〜九時)の四つの海戦からなる。

フィリピン攻防戦である。日本側の劣勢はハッキリしていた。とはいえ、日本軍は米軍に最後の一撃を与える捨て身の作戦を立てた。複雑で成功の見通しが極めて少ない作戦ではあった。

しかし、何があるか分からない。「ほとんど成功直前までいった」「作戦としては成功したと言うべきかも知れないが、肝腎の戦闘部隊が勝機を捨てて逃げ帰ってきた」という結末を迎える(脚注58)。

構想は以下の通りである。

a)小沢機動部隊を囮部隊としてハルゼー機動部隊を北につり出す

b)第一遊撃部隊主隊「栗田艦隊」は、東側からレイテ湾の敵泊地に突入する

(シブヤン海からサンベルナルジノ海峡を突破するルートを辿る)

c)第一遊撃部隊枝隊「西村艦隊」は、南方からレイテ湾の敵泊地に突入する

(スリガオ海峡南口を通過するルートをとる)

d)第二遊撃部隊「志摩艦隊」は、西村艦隊と同じ経路でレイテ湾の敵泊地に突入する

e)基地航空部隊は、栗田艦隊に呼応して敵機動部隊と攻略部隊を攻撃(特攻)する

図39 レイテ沖海戦概要図

一九四四年十月二十四〜二十五日(脚注38)。

日本側の編成は、空母四隻、戦艦九隻を含む三十二隻。対して米軍側の編成は、空母三十五隻、戦艦十二隻を含む七十三隻で、質量ともに敵を圧倒していた。

図42 攻撃を受ける戦艦「武蔵」

攻撃を受けている戦艦武蔵、奥は、護衛に付けられた駆逐艦清霜。

一九四四年十月二十四日。シブヤン海海戦(脚注179)。

図41 沈没しつつある空母「瑞鶴」

開戦時から日本の快進撃を支え続け、日本最高の歴戦艦と評された

空母瑞鶴の撃沈の際、乗組員たちが脱出する前に、降旗する瑞鶴軍艦

旗に対し最敬礼を行う劇的な写真。一九四四年十月二十五日。

エンガノ岬沖海戦(脚注179)。

佐藤氏は本海戦をまとめて次のように書き記す。「この作戦は唯一の例外『栗田艦隊』を除いてすべてうまくいった。小沢艦隊の囮(おとり)作戦も成功。西村艦隊、志摩艦隊も敵第七艦隊の戦艦群をつり出した。航空基地からの特別攻撃隊も理想通りの展開となった。

このような多くの艦隊の分進合撃(ぶんしんごうげき)が、広い戦場で理想通りに展開したのは、まるで針の穴を通すような奇跡であった。

ほかの支援部隊の大きな犠牲に支えられて、主隊の栗田艦隊はレイテ湾に殴りこんだ。ハルゼー機動部隊の反復攻撃と潜水艦隊の邀撃に、戦艦『武蔵』と巡洋艦『愛宕』『麻耶』を撃沈され、巡洋艦『高尾』『妙高』を撃破されながらも、敵輸送船団のひしめくレイテ湾に入り込んだのである。

(一九四四年)十月二十五日六時三十七分、サマール島南東海面を警戒中の索敵機からのあわただしい無電が米軍に届いた。

『戦艦四、巡洋艦七、駆逐艦十一よりなる日本艦隊発見。貴部隊北西二〇哩(まいる)、速力二〇ノット』

キンケイド艦隊は大混乱に陥った。この距離は『大和』の主砲の射程圏内ではないか。護送空母の最高速力は十五ノット、搭載機は戦闘機主体である。戦艦や巡洋艦に対する攻撃力はない。護送空母群や輸送船団に、胸のすくような一方的殺戮戦が展開されるはずであった。

だが、栗田艦隊は護送空母『ガンビアベイ』と駆逐艦『ホール』を撃沈しただけで、戦線を離脱してしまった。『栗田艦隊、謎の反転』と言われている」

「敵前逃亡以外に理由は考えられない」「フィリピン島戦で唯一、海軍が重要な役割を果たす可能性のあった乾坤一擲(けんこんいってき)の作戦は、かくて幻に終わるのである」(脚注38)。

図42 被弾炎上するガンビア・ベイ

栗田艦隊は米第七艦隊77TF43に砲撃を加えた。

護衛空母ガンビア・ベイは被弾炎上し沈没する。

一九四四年十月二十五日。サマール沖海戦(脚注179)。

図43 特攻機による米護衛空母轟沈

特攻機の突入により轟沈しつつある米護衛空母セント・ロー。

太平洋戦争の初めての特攻による米艦の撃沈。

一九四四年十月二十五日。サマール沖海戦(脚注179)。

アメリカ軍の圧倒的勝利に終る。日本海軍連合艦隊は組織的戦闘能力を喪失してしまう。佐藤氏は手厳しい。「栗田艦隊」は肝腎な時に戦場を離れてしまった。他の艦隊は自分の身を犠牲にして任務を遂行した。文字通り命を賭けた。だが「栗田艦隊」は敵前逃亡した、と(脚注38、58、180)。

太平洋を逃げ回った連合艦隊

こうして見たように、海戦ではいつもいつも何故か不思議なことが起こった。敵艦隊を打ち破る。しかし、トドメの一撃を食らわせず敵空母を逃げるのに任せる。戦略目標である輸送船団や輸送物資を攻撃しない。敵より戦力が優っていた時期に全力で戦おうとしない。

大東亜戦争全体の中で、外郭要地攻略戦あるいは前方決戦は不要な戦いだった。もっと言えば行ってはいけない場所だった。戦略的価値のない土地だった。

しかし、ガダルカナル島をめぐる戦いだけに限ると、あの戦闘は簡単に勝てたはずだったと佐藤氏は主張する(脚注58)。戦艦と空母の数を比較すると次のようになる。

日本軍:戦艦十二隻、空母十隻

米国軍:戦艦六隻、空母四隻

しかも、米軍空母のうち「サラトガ」「ワスプ」はわが潜水艦の奇跡的殊勲によりそれぞれ大破、撃沈されている。一九四二年十月末の南太平洋海戦で「エンタープライズ」が修理を余儀なくされ、「ホーネット」にも止めが刺される。残りは何と一隻となっている。

敵が奪った「基地を強襲して一時的に使用不能にし、沖合いに戦艦を並べて砲撃すれば、ガダルカナル基地はほとんど一瞬にして粉砕される。敵の主力が出てくれば、それも粉砕すればよい。

しかるに、わが連合艦隊は戦艦も空母もほとんど遊ばせて戦ったのである。要するにガ島戦を将棋に例えれば、飛車、角、金、銀を使わずに負けた“世にも奇妙”な戦闘なのである」と。

レイテ沖海戦における「栗田艦隊、謎の反転」も含めて、要するに、海軍は『艦隊保全主義』という前時代的な妄想にとりつかれていた。まともな戦いなどすることもなかった。広い太平洋でいつも戦場を逃げ回っていた。それだけなのだという。

帝国海軍とは世界で最も臆病な艦隊だった。そう佐藤氏は言い放っている。威勢のいい言葉や「大本営発表」とは全く裏腹だった。ここに「海軍善玉説」を疑う鋭い視点がある。(つづく)

脚注

38)佐藤晃「太平洋に消えた勝機」光文社ペーパーバックス、2003年。

58)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(下)光文社ペーパーバックス、2006年。

103)米豪遮断作戦「FS作戦」:http://ja.wikipedia.org/wiki/米豪遮断作戦:フィジーとサモアを攻略し、米国と豪州を遮断することで豪州を孤立させ、イギリス連邦から脱落させる作戦を指す。

104)ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、ワック株式会社、2009年。

126)珊瑚海海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/珊瑚海海戦

141)さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策、番外編12、日本滅亡と帝国海軍(Ⅵ)、帝国海軍の暴走

142)さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策、番外編12、日本滅亡と帝国海軍(Ⅶ)、国家総力戦って?

150)攻勢終末点:http://ja.wikipedia.org/wiki/攻撃の限界点

165)さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策、番外編12、日本滅亡と帝国海軍(Ⅴ)、基本戦略は何処

166)さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策、番外編12、日本滅亡と帝国海軍(Ⅷ)、帝国海軍の病理

167)ここに帝国海軍が敵を侮っていた姿が認められる。日本は戦力的には優位に立っていた。しかし全力投球しなかった。米海軍の必死さと好対照である。戦いの帰趨は戦力だけではない。この場合どちらが勝つか明らかだろう。

168)第一次ソロモン海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/第一次ソロモン海戦

169)海戦は日本軍の大勝利に終わった。サボ島北方で集結した「鳥海」第八艦隊司令部では議論が起こっていた。「艦隊はほぼ無傷である。直ちに反転して連合軍輸送船団攻撃に向かうべし」という泊地再突入論があった。「上空援護がない限り、艦上機の攻撃を受ける愚を犯すべきではない」という早期撤退論が対立した。「鳥海」艦長早川幹夫大佐が、「眼前の大輸送船団を放置して帰れば、飛行基地は敵の手に陥って、大変なことになる。司令部は旗艦を他に移して帰れ。鳥海一艦で敵輸送船団を撃滅する」と、特に前者を強く主張した。しかし、大西新蔵参謀長と神重徳先任参謀が後者を進言。結局、後者を三川長官が容れて帰投命令を発したという。

170)第二次ソロモン海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/第二次ソロモン海戦

171)南太平洋海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/南太平洋海戦

172)しかしパイロットの損害は少なく、エンタープライズも修理して以降の作戦に参加できた。対して日本は、艦爆機、艦攻機の航空機損失が激しく、多くのベテランパイロットを失った。ミッドウェーよりも損害が大きく、終戦までその損害を補うことができなかったという。

173)攻撃を命じる際、角田少将の意を受けて空母「隼鷹」の飛行長は次に命令を発した。「敵の位置は、まだ飛行隊の行動範囲外であるが、本艦は全速力で飛行隊を迎えに行く」。この命令は、角田少将の猛将ぶりを示すものとして伝説になっているという。

174)第三次ソロモン海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/第三次ソロモン海戦

175)ネズミ輸送:http://ja.wikipedia.org/wiki/鼠輸送

176)アリ輸送:http://ja.wikipedia.org/wiki/蟻輸送

177)宇垣纏「戦藻録」原書房、1996年。

178)「なあに夜になったら敵は出てきませんよ」と言うような人物が日本海軍参謀の中にいたそうである。南太平洋海戦での勝利の驕りというべきものだった。

179)レイテ沖海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/レイテ沖海戦

180)栗田艦隊なぞの反転に関しては、賛否両論の議論が噴出している。擁護的評価として佐藤和正氏、中間的評価として大岡昇平氏、批判的評価として半藤一利、外山三郎、谷密太郎、原勝洋、菊澤研宗、佐藤大輔、佐藤晃、江戸雄介各氏による著述がある。また作戦自体を否定する評価や岩佐二郎氏による特徴的な評価もある。岩佐氏は大和で偵察員をしていた。著書にて上官の批判は行なっていない。むしろその心情を慮る記述をしている。しかし、「主に心情的な理由から反転せず突入するべきだった」旨を主張している。

栗田健男中将の逡巡について、大岡昇平氏は「司令官に逡巡が現れた原因は、性格、指揮の経験不足に求めるべきではなく、歴史の結果にもとめるべき」「氏の逡巡を批判する者ではない」と述べているという。また、対戦国である英国の首相であったチャーチルは回顧録の中で、栗田艦隊の苦境を挙げた。その後「この戦場と同様の経験をした者だけが、栗田を審判することができる」と述べているという。

附)主な海戦のミニ年表を記す。海戦における(日)は日本海軍の勝利、(米)は米海軍の勝利を表す。規模の大きな海戦は下線で表示している。

一九四一年

十二月 真珠湾奇襲攻撃

マレー沖海戦(日)

一九四二年

一月 バリクパパン沖海戦(米)

エンドウ沖海戦(日)

二月 ジャワ沖海戦(日)

バリ島沖海戦(日)

ニューギニア沖海戦(米)

スラバヤ沖海戦(日)

三月 バタビア沖海戦(日)

四月 セイロン沖海戦(日)

五月 珊瑚海海戦(日)

六月 ミッドウェー海戦(米)

八月 第一次ソロモン海戦(日)

第二次ソロモン海戦(米)

日本潜水艦攻撃により米空母「サラトガ」大破、

「ワスプ」沈没

十月 南太平洋海戦(日)

十一月 第三次ソロモン海戦(米)

ルンガ沖夜戦(日、ただし戦略的には失敗)

一九四三年

一月 レンネル島沖海戦(日、戦略的にも成功)

三月 ビスマルク海海戦(米)

ビラ・スタンモーア夜戦(米)

七月 クラ湾夜戦(互角、日本の輸送作戦は成功)

コロンバンガラ島沖夜戦(日、輸送作戦も成功)

八月 ベラ湾夜戦(米、日本の輸送作戦は失敗)