(1)欧米と日本 OWL のひとりごと

i )西欧文明と日本 〜常識を疑い真実から学ぶ〜

2008.12.30

by OWL

西欧文明と日本 〜常識を疑い真実から学ぶ〜

「日本人がみな英語を学んでいるなら、外国では日本語を学んでくれているのか?」ごく小さい頃、父にそう訊ねたことがある。答えはここに書くまでもない。

やがて歴史を学ぶ中で、自然と西欧中心主義的な世界観が身に付いていった。西欧文明に対するあこがれのようなものが自分の中に形づくられた。

中世の暗黒時代、ルネッサンス、宗教改革、啓蒙思想を経て、産業革命、近代科学の創出と伝搬、「文明」の先導がなされたという偉大さを思ったからだ。

それに対し、我が日本は、鎖国によって世界から後れを取り、ようやく開国したものの、隣国を侵略して無謀な戦争に突入し、見るも無惨な負け方をした。戦勝国のお情けで援助を受け、民主主義の教育を初めて?受け、火事場泥棒的と言われながら経済発展した。

ところが、エコノミックアニマルと酷評されるように、経済のことだけに専念して世界に向かって責任を果たさず、至極評判が悪いらしい。さらに、ステレオタイプな批判だが、近代西欧文明を真似するだけで創造性がないと言われ続けている。

しかも、周辺国からは「反省していない」の大合唱が報道され、新聞やテレビも「反省すべきなのに充分ではない」旨を報じ、我々は下を向くばかり。

正直に告白すると、自分の中の日本人像は良いものとは言えず、あまり誇りは持てなかった。もちろん、自分なりにそれ相応の誇りは持っていた。しかし、世界に通用するような誇りかと言われたら自信はない。

何故、こうした世界観を持つに至ったのか?幸か不幸か、こうした歪んだ世界観?は、その後の歩みに、逆説的に何らかの助けになったかもしれない。しかしながら、沢山の素朴な疑問が湧いてくる。

本当に、西欧文明は素晴らしい面だけなのか?

影や悪いところは全くないのか?

素晴らしさによって、悪業や罪が許されるというのか?

自分に都合の悪いことを指摘された時、どのように反応するのか?

影の部分をどのように自覚し、克服しようとするのか?反省はあるのか?

彼らは、何故あのようにいつも自身たっぷりなのか?

日本は本当にダメな国なのか?悪いことばかりしてきたのか?

何も貢献してこなかったのか?誇れるものはないのか?

他国の人々の認識はどれほど正しいのか?

我々は何故、自分に自信がない傾向が強いのか?

何故われわれは他の国々の人々からの批判に反論しないのか?

反論できないほどの存在なのか?日本人に創造性はないのか?

我々の世界観は何故歪みやすいのか?教育は関係があるのか?

バランスのとれた世界観とはどのようなものか?

現在の日本を被う閉塞感の正体は何なのか?どのように打開できるのか?

未来は暗いだけなのか?希望はないのか?

未来への道筋は二つの光によって照らされ見えてくる。

(1)歴史に学んで正しい認識を持ち、真摯に現実を考察すること。

(2)成功している他者から、真摯に学ぶこと。

現在の混迷が深ければ深いほど、そのどちらも欠くことの出来ない作業となる。日本人は生来(2)が得意な方だ。だが(1)はどうか?

過去を振り返ることに失敗しているため、歪んだ世界観と自己認識を持つように至り、現在の混迷や閉塞状態を招いているのではないか?日本と世界の歴史を見つめることによって、未来への道筋が見えてくるのではないか?

本サイトでは、そういった作業仮説を立て、上記のような疑問に取り組んでみたい。

(了)

(1396文字)

▲ ページトップへ

ii )土着文化とキリスト教 〜バランスを欠いた立ち位置〜

2008.12.31

by OWL

土着文化とキリスト教 〜バランスを欠いた立ち位置〜

表題の考察をする前に、西欧での例を三つほど挙げてみる。「樹木崇拝」「太陽崇拝」「山岳信仰」である。日本にもある「アニミズム」「よろずの神」を西欧(キリスト教)ではどう扱ってきたか?

モミの木をクリスマスツリーとして立て装飾するようになったわけは?

六甲山北麓の有馬温泉郷に有馬玩具博物館という古い旅館を改修した施設がある。そこから出ている資料に、次のような文章が載っている。

「8世紀の初めのころ、イギリス人のボニフェイスという名の伝道師がドイツで布教活動をしていた時、いろいろなモノに聖霊が宿るとする土俗の文化(アニミズム)があり、

特に『樫の木』を崇拝していた当時のゲルマン人たちに、樫が崇拝に値しない特別な木ではないことを教えるため、ボニフェイスはその樫の大木を切り倒したという事件がありました」

「切り倒された樫の大木は周囲の木や草をなぎ倒しましたが、不思議なことに『モミ』の若木だけが倒れずに残ったことから、

『モミの木が倒れなかったのはキリストの降誕と同じ、奇蹟である』とゲルマン人たちを言い含めました。クリスマスにモミの木を立てるという習慣はドイツから始まりましたが、どうもこの事件がきっかけになって始まったもののようです」と。

クリスマスの起源は?

Wikipediaによると、「降誕祭とは別に1月6日をキリストの公現祭として祝う日が存在していた。12月25日の生誕祭は、遅くとも345年には西方教会で始まった。ミトラ教の冬至の祭を転用したものではないかと言われている」(脚注1)。

ミトラ教については、「ローマ帝国の領土において広範に流布した宗教でミトラス教と呼ばれており、主に軍人を中心に普及し、初期キリスト教とローマ帝国の国教の地位を争ったほどに古代においては優勢な宗教であった」とある。

「ローマ帝国時代において、ミトラ教では冬至を大々的に祝う習慣があった。これは、太陽神ミトラが冬至に『生まれ変わる』という信仰による。短くなり続けていた昼の時間が、冬至を境に長くなっていくからである。

この習慣をキリスト教が吸収し、イエス・キリストの誕生祭を冬至に祝うようになったとされる」(脚注2)。

再び有馬玩具美術館の資料。

「太古からの太陽崇拝とそれに関わる冬至の祭儀。そして常緑の木が象徴する不滅、そして巨木は天国に届くほど枝を伸ばし、根は地獄に届くとする樹木崇拝。

それらを含む土着のアニミズムと、精力的に布教活動を行うキリスト教の教義が渾然一体となったところから、さまざまな様式と儀式と習慣が生まれたと言っても間違いはないでしょう。」

長々引用したが、こうして部外者に指摘されるまでもなく、上記のどちらも聖書的な根拠が微塵もないことは明白である。

アイルランドのクロッグ・パトリック(Croagh Patrick)巡礼について

次に、山岳信仰が巡礼へと形を変えた例をあげる。聖パトリックの山とも言われるクロッグ・パトリックは、先住民族の信仰の対象だった。

アイルランドのキリスト教化は、主に聖パトリックによるところが大きい。

彼は「イギリス西部、ウェールズで生まれ、幼少時、奴隷としてアイルランドに連れて来られ、その後神の声を聞きお告げに従い牧場を脱走しイギリスに戻り神学を学ぶためヨーロッパ大陸へ渡った。彼は7年間神学を学んだ後、故郷のウェ-ルズへと帰国する。

「432年、ケレスティヌス1世(ローマ教皇)から布教の命を受け、再びアイルランドを訪れる。

このときアイルランドに元々存在した土着の信仰(ケルト系の信仰)を改宗させるのではなくキリスト教とアイルランドの土着信仰を融和させる形を取りキリスト教を布教した。そのことはケルト十字に象徴される」(脚注3)という。

ケルト人は、「自然界に存在する『よろずの神々』を信仰しており、ドルイド(魔術師・預言者)と呼ばれる神官が人間と神の仲立ちをしていた」(脚注4)。

聖パトリックがアイルランドに来たきっかけは、海賊にさらわれて奴隷として売られたことによるが、「父は助祭、祖父は司祭だったこともあって、厳しい環境の中で祈るように」なり(脚注4)、「人々の心の支えとなっていた土着信仰、ドルイドの教えを体験し」た。

彼は「再びアイルランドに戻ってキリスト教をケルトの神話や伝説を巧みに融合して布教に成功」(脚注5)したというのである。

クロッグ・パトリックは、彼が四十日間修行をした場所として知られ、現在でも毎年七月の最終日曜には全アイルランドから巡礼者が集まり山に登るという。

ちなみにケルト十字は「ラテン十字と十字の交差部分を囲む環からなる」シンボルで、「アイルランドでは、聖パトリックが異教のアイルランド人を改宗させる際にこのケルト十字を創った、という伝説が広く信じられている。

彼はキリスト教のシンボルであるラテン十字と太陽のシンボルである円環を組み合わせたとされる。これは太陽の生命の源としての属性を十字と結びつけることで、十字の重要性を異教の信者に伝えるためである」(脚注6)という。

こうした「いい加減」とも言えるアニミズムとの混交を、一体どうとらえたら良いのだろう?ある人は言うかもしれない。それは混交ではない。妥協ではない。敗北でもない。アニミズムの中にいる人々に理解してもらうための、許容された取り込み、包含である。

日本の伝統文化とキリスト教

日本ではどうだったのだろう?

西欧と同様に、異教的な習俗との混交あるいは取り込み、包含をしてゆく傾向が強かったのだろうか?充分な対決をせずに、逆に取り込まれてしまう状態だったのだろうか?それとも、結構生真面目に、日本伝統文化や習俗と対決する姿勢が強かったのだろうか?

冒頭の三つの例を挙げて「日本でも異教的な習俗を取り入れろ」「取り入れたって構わない」と言っているわけではない。

アニミズム的なものに対してそこまで包容力のある態度が許容されるのなら、日本の伝統文化や考え方の中の良いものは、なおさらどんどん評価していくべきではないかというのである。

はたして、日本の伝統的な文化や考え方、生き方、日本の歴史や世界とのかかわり方について、

これまで、どのような取り組みがなされて来たのだろうか?

何も考えず、どこかに追いやったままだったのだろうか?

訣別すべき過去とだけ考え続けたのではなかろうか?

反省すべきものと、そうでないものを適切に峻別してきただろうか?

良いものを生かしていく道を充分模索してきただろうか?

現在の生き方と積極的に融合してゆく価値のあるものを、

どのように取り扱ってきただろうか?

今の私たちの立ち位置は、

いかにもバランスを欠いていないだろうか?

歪んでいないだろうか?

こうしたアンバランス、歪みは、どこかで我々を苦しめないだろうか?

自分の中で、疑問が次々に膨らんでゆく。そして、疑問は危機感に繋がってゆくような気がしてならない。

(了)

脚注

1)http://ja.wikipedia.org/wiki/クリスマス

2)http://ja.wikipedia.org/wiki/ミトラ教

3)http://ja.wikipedia.org/wiki/パトリキウス

4)http://homepage2.nifty.com/aquarian/Ireland/Irekand6.htm

5)http://www.eikokutabi.com/ukwhatson/uk_guide/features/celt/patrick.html

6)http://ja.wikipedia.org/wiki/ケルト十字

(3113文字)

▲ ページトップへ

iii )野蛮なヨーロッパ(I)隠したい動機

隠したい動機 2009.1.12

欧州・オリエントの交易品

by OWL

隠したい動機

幸いなことに、日本では階級的奴隷制度が採用されなかった。奴隷と極端な人種差別は、われわれ日本人にはピンと来ない対岸の言葉、事柄、事象と言って良い。他の国々ではどうだったか?奴隷制と聞いて人々は真っ先に何を思い浮かべるだろう?

スラブ民族に関する興味

ずっと以前から疑問だったことがある。「スラブ民族」のことである。語感から「Slave: 奴隷」を連想するのは自然なことだと思う。しかし浅学にしてその関係の詳細を語る書物に出会うことがなかった。

数年前「驕れる白人と闘うための日本近代史」(松原久子著)を読んだ(脚注1)。もともとドイツ語で書かれたこの本は、いろいろな意味でパラダイムシフトを迫るものだった。

その中の「高潔な動機」という章に、ヨーロッパ人があまり語りたがらない話とともに、「奴隷:スレイブ」の名前の「由来」が非常に詳しく興味深く記してあった。疑問が解けた。

ヨーロッパ人海外進出の動機

疑問に対する答えを記す前に、まず著者の松原氏について説明しよう。訳者である田中敏氏は「まえがき」で次のように紹介している(脚注2)。

松原氏はドイツ語で、小説、戯曲、短編、評論を執筆するのみならず、現在はアメリカに居を構えて、欧米各国を舞台に講演、シンポジウム、討論会等々、『言挙げ』に八面六臂の活躍をされている。

松原氏は日本を言葉で防衛している貴重な日本人である。『傷ついて、傷ついて、悔し涙を流して』防衛している唯一の日本人である、と。

『言挙げ』とは、日本の弁明、言葉による自国の防衛である。日本の伝統文化の紹介や解説は、異国趣味と外交辞令もあって海外では歓迎される。しかし『弁明』はかの地では激しい抵抗にあう。

言葉で日本を防衛するということは、例えば歴史的な『真実』をきちんと伝えることである。しかし欧米で史実をきちんと伝えて誤解などにひとたび反論すると、傷つき悔し涙を流すほど大きな困難に遭遇するというのである。

さらに、欧米人を評して「黒を白とまでいっても自己正当化を憚らないしたたかな白人」、「自分たちから見た歴史が世界の正しい歴史だと思っている」と訳者は言っている。

内容に入ろう。松原氏は「高潔な動機」と名付けた章で奴隷について言及している。その章は、まずヨーロッパが海外進出をした理由に関する話からはじまっている。西欧人が語る海外進出の動機とは次のようなものだ(脚注3)。

自分たちの文化は他の民族に授ける価値があるという確信があり自信があった

全ての人間、全ての人種に有効な普遍的な宗教を持っていた

征服した国を統治し、新しい文明の尺度を注入し、住民を教育する義務を負おうとした

つまり、他民族を幸せにしようとした

白人が隠蔽したい動機と史実

ヨーロッパの学問、科学技術、教育、政治機構、法制度、経済活動、軍事技術など、どれをとっても彼らが自信を持っていることは確かだろう。普遍的な宗教というのもその通りだろう。植民地で学校を作り教育に力を入れていたことも事実だ。

だが彼らの語る「動機」は、いささか手前勝手に映る。教育の義務を負うと言っても、その実は愚民化政策で、自分たちが植民地を支配するのに都合が良いようにしただけではないか。本当に他民族を幸せにする気などあったのだろうか?など。

こうした表面的な批判をはるかに超えて、著者は根本的な反論を展開する(脚注4)。

当時のヨーロッパ人が海外に出かけた動機は明らかだ。オリエントとの交易に際してアラブ商人の独占的主導権を打ち破ることだった。

元々の動機が知識欲と探検への情熱であったというのは、美しいお伽話である。当時の自分たちの優れた文化を他の諸国に普及したいがために海を渡って出かけていったというのも、美しいお伽話である。

キリスト教が探検旅行の原動力であったというのも美しいお伽話である。そういった使命感に駆り立てられて資金を用意する支配者、危険な航海を決行する船長、雇われる船乗りはいない。全ては欲得だけだった、と。

著者が史実として指摘していることを辿ると次のようになる(脚注4)。

近東、インド、東南アジア、中国、日本に比べて、中部・北部ヨーロッパはかつて惨めにも貧しい大陸だった。いかに貧しかったかは、オリエントからヨーロッパに流入してきた品々とヨーロッパが他の地域に届けることのできた商品とを比較することによって理解できる(図1)。

オリエントから入ってくる交易品:

樟脳、サフラン、大黄、タンニンなどの薬品、鉱物性の油や揮発油、砂糖、胡椒、グローブ、シナモン、ナツメグといった各種の香辛料、染料、生糸、麻、高級絹織物、ビロード、金糸、銀糸、宝石、珊瑚、真珠、高価な陶磁器など。

ヨーロッパが納入できた商品(ささやかで簡単なリスト):

羊毛、皮革、毛皮そして蜜蠟。

(図1は脚注1を基に作成した)

ヨーロッパは、対オリエントの巨大な貿易赤字を抱えていた。不足分は全て、金・銀で支払った。何トンもの金・銀がアラブ商人の懐に消えた。しかし、ヨーロッパ上流階級の人々はオリエント商品を渇望した。貪欲で飽くことを知らなかった。

そこで、アジアへの輸出のために特別な商品が用意された。それはヨーロッパ人の奴隷である。何世紀にもわたって。

北部のヴァイキングが、中世初期、ロシアの川筋に沿って黒海まで南下した。奴隷は極北の国で捕れる毛皮に次いで主要な商品だった。『奴隷(スレイブ)』は、語源的に『スラブ人』と同じだ。

ポーランド、ボルガ河畔、ロシア平原、ウラル山脈に至るまで大掛かりな奴隷狩りが行われた。奴隷狩り専門家たちによって、スラブ人の男女が捕らえられ白人奴隷として商品とされた。特に女奴隷は金貨と交換できるほど高値がついた。

白人奴隷は、キリスト教国のキリスト教徒によって、捕らえられ、縛られ、猿ぐつわをかまされた。オリエントの贅沢品と交換するために運ばれて行った。オリエントの贅沢品を競って求めていたのは、王侯貴族、特権聖職者、富豪たちである。

大航海時代を生み出した原動力、ヨーロッパのダイナミズムと今日よくいわれるものとは何か?

それは、

(1)自然に呪われたヨーロッパ大陸の貧しさを克服したいという願望

(2)元を正せば彼らの絶望と怒りの産物、だという。

彼らが渇望している贅沢品と引き換えに、彼らから金、銀、白い肌の女性を奪い取ったアラブ人に対する激しい怒りそのものだというのである。

大航海時代に最初に登場した海洋国家と呼ばれる国はポルトガルである。スペイン、オランダ、イギリスが続く(脚注5)。特に、ポルトガルは、執拗に粘り強く、苛酷な戦いをものともせず、交易ルートの覇権を巡って邁進した。

オリエントの財宝を直接我が物にするためだ。この目的を達成するには、アラブの船と商人を絶滅させるしかなかった。アラブが、その既得権を戦わずして放棄するなどありえなかったからである。

事実、苛酷な戦いを経て、ヨーロッパ人はアラブを打ち破って世界の富を手に入れた。あとは、オランダがポルトガルの覇権に挑戦し、イギリスがオリエントに圧倒的な権益を築く。

あとでフランスも挑戦するなど、ヨーロッパ人同士が内輪もめしながらアジア諸国を分割してゆく。その過程を詳述はしないが、彼らは自分たちが世界に出て行く目的を達成し、欲望を満たした。

世界史で習った記憶があるだろう。胡椒は一時期貨幣の役割を果たしていた。胡椒を巡って交易権の争奪が起こった、と。胡椒ごときで何故?と不思議だったのではないだろうか。

しかし今や深く理解できる。すべては、胡椒に代表されるオリエントの交易品(贅沢品)、それを独占的に手に入れるための紛争だった。

以上が、当時のヨーロッパ人が海外に出かけた本当の動機である。

では、欧米では、白人奴隷が商品となっていたという事実を教科書でどのように教えているのだろうか?一般的な教科書や歴史書にはほとんど記載されていない。ほんの申し訳程度、恥ずかしそうに触れられている。

キリスト教徒の男女の奴隷が北アフリカのサラセン人のもとへ売られていった、と。もちろん、悪人は野蛮なサラセン人の海賊で、犠牲者は可哀想なキリスト教徒だ。そういう印象を受けるように書かれている(脚注6)。

アラブとの戦いについて、歴史書にはどう書いてあるのだろうか?当時のヨーロッパ人の成功は、それまで実権を握っていたアラブ商人が商売から手を引いたからである。ヨーロッパの歴史書は美しい言葉でさらりと触れている(脚注6)。

見事な技と言うべきか、臆面もないと言うべきか、立派な教科書のねつ造というべきか。彼らが主張するもっともらしい「高潔な動機」とは、自分たちの不都合な史実を隠蔽するためのレトリックだった。

先に紹介した、訳者「まえがき」の表現を思い出していただきたい。「黒を白とまでいっても自己正当化を憚らないしたたかな白人」と西欧人を評していること。「自分たちから見た歴史が世界の正しい歴史だと思っている西洋人」と断じていること。

これを言い過ぎと感じられる向きもあっただろう。しかし、今や、はっきり読み取れたに違いない。自分に都合の悪い史実を隠蔽し、美しい言葉で自分たちの歴史を都合良く飾って論じる欧米人の一面が。「なるほど」と。(つづく)

脚注

1)松原久子「驕れる白人と闘うための日本近代史」(田中敏訳)、2005年、文藝春秋。ドイツ語原著のタイトルは「宇宙船日本」、副題は「真実と挑発」、日本語版には、あえて日本人向けに挑戦的なタイトルが付けられている。

2)松原久子、ibid. 1〜3頁。

3)松原久子、ibid. 121頁。

4)松原久子、ibid. 121〜127頁。

5)http://ja.wikipedia.org/wiki/トルデシリャス:スペインとポルトガルは地球上に勝手な子午線を引いて地球をちょうど二つに丸まる分割した。ブラジルからインドネシア・フィリピン・日本までの東半球をポルトガルの取り分、アメリカ大陸の大部分を含む西半球をスペインの取り分とした。その取り決めを「トルデシリャス条約」と呼ぶ。アジアにポルトガルが進出し、中南米を主にスペインがとるという結果となった。実質的にオリエントの交易権を奪ったポルトガルに対して挑戦していったのが、オランダ、イギリス、フランスということになる。

6)松原久子、ibid. 124、128頁。

(4268文字)

▲ ページトップへ

iii )野蛮(?)なヨーロッパ( II )人種差別の歴史

人種差別の歴史 2009.1.13

三角貿易

by OWL

人種差別の歴史

無くなった白人奴隷と残った人種差別

その後、啓蒙主義の時代になると、彼らの倫理観はようやく白人奴隷を許容しなくなった。しかし新大陸が「発見?」されていた。そこでは、先行文明が徹底的に破壊され、富は収奪され、先住民族が奴隷となり、男性は虐殺され、女性はレイプされていた。

オーストラリアではアボリジニが狩りの対象になって撃ち殺された。「今日の収穫アボリジニ17匹」などという表現が用いられていた(脚注7)。

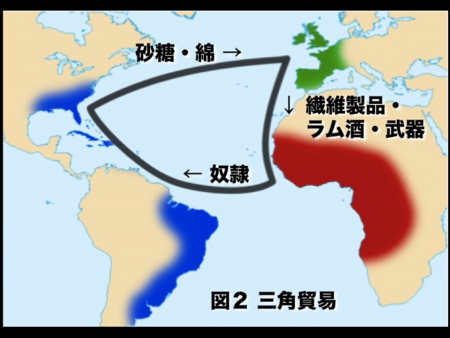

アフリカが探検され分割された。大量の黒人が奴隷狩り業者によって捕獲され新大陸に送られた(図2)。アメリカ合衆国で、階級的奴隷制度が廃止されたのは十九世紀半ば。しかし人種差別的習慣や風習は残っていた。

図2 三角貿易の内容

欧州 → 繊維製品・ラム酒・武器 → 西アフリカ (カナリア海流)

西アフリカ → 奴隷 (黒い積み荷) → 新大陸 (南赤道海流)

新大陸 → 砂糖・綿(白い積み荷) → 欧州 (メキシコ湾流・北大西洋海流)

http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Triangular_trade.png

第一次世界大戦が終了して開かれたパリ講和会議(一九一九年<大正八年>)で、日本が国際連盟の憲章に盛り込もうと「人種平等決議案」を提案した。人類史上初めて提案された画期的な決議案は、欧米諸国の偏見と反対にあいながらも見事十一対五の賛成多数を得た。

しかし、議長を務めていた国際連盟の提唱者ウィルソン(アメリカ大統領)は、突如として全会一致を主張。日本が提案した決議は見事に葬り去られた。これが太平洋戦争(大東亜戦争)の呼び水となったと言われている(脚注8)。

もちろん言うまでもなく、可決されると欧米人には不都合だったのである。例えばアメリカ合衆国では、当時日本人移民や日系アメリカ人の制限・排斥運動が起こっていた。公共交通の座席や公共施設の使い分けなど人種隔離政策の真只中だった。

アフリカ系アメリカ人公民権運動が起こり、隔離政策が改められるようになったのが一九五〇年台なかば。当たり前のことがようやく建前としては実現したが、今も根強い差別は厳然と存在する。

アメリカ合衆国の次期大統領に黒人の血を引くオバマ氏が選ばれた。かの国ではその結果を受けて、多くの人が「自分がアメリカ人であることに誇りを持つ」と言っているらしい。

正直に言おう。実は、その感覚が何とも分からない。何故そんなにすごいことなのか?「人種を問わず」というのは、当たり前のことではないか?それよりもっと大事なことがあるのではないか?

欧米では、階級的奴隷制度と苛烈な人種差別が過去において存在していた。今も有色人種に対する差別が、彼らの心の中には厳然と残っている。それらを恥ずかしく思って反省し行動する方が大切ではないのか。

人種を問わず、オバマ氏は能力があるから選ばれた。それだけのことではないか。当たり前のことに立ち返っただけじゃないか。当たり前のことを「誇りだ」とわざわざ言って人前で喜ぶなんて。ついついそう思ってしまう。

階級的奴隷制度を歴史上一度も取り入れたことのない日本人に、ありがたくも欧米人がお説教をする。日本人は自国に性的奴隷が存在することを野放しにしている、と。そう言われれば確かにそうだ。我々は恥ずかしくなり、国際的な批判を気にして手だてを講じようとする。

だが、心中皮肉を言いたくなる。そこまで言うからには、きっと彼らの国には、昔も今も性的奴隷は皆無なのだろう、と。

それにしても、長い歴史に照らして、階級的奴隷制度(性的奴隷も含まれることが屢々だった)と人種差別を自国の中にはっきりと内包させていた彼らの方こそ恥ずかしくないのだろうか?他人のことを言える筋合いなのだろうか、と。

階級的奴隷制度と性的奴隷は確かに違う問題である。しかし、人種差別の歴史と心の課題を抱えている彼らの発言を、そのままごもっともと受け取って良いのだろうか?

同時に、パリ講和会議でのウィルソンの横暴を思い返さなくて良いのだろうか?「自分たちの言うことは正しい。聞け」と言っておきながら、有色人種の言うことは正しかろうが聞こうとしない。そういった姿が透けて見える。言い過ぎだろうか?

ずっと以前、アメリカ出身の婦人宣教師(白人)が自宅に来てくれた時に、ちょうど黒人女性アスリートが活躍しているのを一緒にテレビで見る機会があった。彼女は正直に言った。「気持ちが落ち着かない」「見るのがつらい」と。

こちらが感想を求めていないのにそう語ったことが思い出される。きっと自分の中の差別的な気持ちと戦っていたに違いない。人種差別に関する課題が存在すること自体に心を痛める。彼女にとって当然のことだっただろう。

真実の指摘は挑発ととられる

日本にいて世界史を学んでいても、西欧にとって都合の悪いことは読み取れない。西欧中心主義的世界観、歴史観を直輸入しているからだ。

日本史を学んでも同様に、西欧人にとって都合の悪いことは読み取らないだろう。影響下にある人々が教科書を書き、影響下にある人々が読むからである。

松原氏は、現地で正論をいつも堂々と述べるという。そして大変な抵抗にあい、常に攻撃に曝されるそうだ。その一例が紹介されている(脚注9)。

ドイツの全国テレビ放送に、氏がレギュラーとして出演していたことがあった。毎週五カ国の代表が出演して討論番組が行われた。ある週のテーマは、『過去の克服〜日本とドイツ』で、白人出席者が相変わらず日本を非難攻撃し、松原氏は応戦したという。

番組終了後、駅で列車を待っていた。すると人ごみの中から中年の女性が近づいてきた。彼女は松原氏の前で立ち止まり、『我々のテレビで我々の悪口を言う者はこれだ。日本に帰れ』と言った。同時に松原氏の顔にぴしゃりと平手打ちをくらわしたというのだ。

世界史の中の日本の史実、つまり事の『真実』を日本人が述べることは、自分達から見た歴史が正しい世界史だと思っている西洋人には『挑発』を意味するというのである(脚注10)。

おそらく、対欧米の歴史だけでなく、対アジアの歴史においても状況は変わりないだろう。史実よりも、アジアのある国々が自分に都合の良い歴史観を持っていて、それを日本に押し付ける可能性はあるだろう。

その時、たとえ私たちが史実に即して反論しても、彼らの激しい抵抗にあって『挑発』と受け取られるだろう。

相手がどこであれ、問題は、挑発と受け取られるくらいなら反論しないほうがマシなのか、挑発を恐れず反論するかである。史実に即した歴史観など所詮ムリなのか、困難があっても真実を追究し確立するべきものなのか。そこが問われている。

迫られるパラダイムシフト

奴隷制度や極端な人種差別と無縁だった日本は、世界史上まれな存在と言える。そのことを私たち日本人はもっと感謝して良いだろう。我々が迫られるべきパラダイムシフト。それは文章には表し尽くせないほどのものだが、敢えてその幾つかを箇条書きで記してみる。

西欧人が持つ世界観、歴史観は、自己中心的であり非常に歪んでいる。

私たちは西洋人の歴史観に洗脳もしくは汚染されている。

日本人には美意識がある。

「他の人の都合の悪いところを言わない、自分の正しさを主張し過ぎない」

世界の中でそれを実践して、大きな損をしているのではないか?

長い目で見て、日本は良い国を作って来たと言えるのではないか?

もっと自信と誇りを持っても良いのではないか?自己主張すべきではないか?

キリスト教の世界宣教は、自己本位の歴史観、世界観を背景にして、

ヨーロッパ諸国の強欲や不正義とセットとなって展開されていった。

欧米で成立したキリスト教的歴史観、世界観のほうは大丈夫なのだろうか?

本稿で述べたような自己中心性、強欲、不正義は如何に扱われてきたのだろうか?

欧米中心主義に毒され礼賛を続けている人々よ、目を覚ます時が来ている

あなたたちの世界観、歴史観は歪んでいる

正しい世界観、歴史観を持て

常識とされていることを疑え

真の正義感に目覚めよ

日本人よ『言挙げ』せよ

言われ放しになるな

事実を学べ

事実に基づいて弁明せよ

論理的に主張せよ、と。

(了)

脚注

1)松原久子「驕れる白人と闘うための日本近代史」(田中敏訳)、2005年、文藝春秋。

7)日下公人、高山正之「日本はどれほどいい国か」2008年、PHP研究所。15頁。高山氏が、ニューサウスウェールズ州立図書館に残された1927年付けの資料にある表現として紹介している。

8)http://ja.wikipedia.org/wiki/パリ講和会議:ちなみにウィルソンの提唱した「十四か条の平和原則」はイギリスとフランスによりほぼ無視され、ドイツに多額の賠償金を負わせる形となった。欧米も一枚岩ではない。その平和原則の適用は英仏にとって不利益と考えられたからである。

9)松原久子、ibid. 1〜3頁。

10)松原久子、ibid. 3〜4頁。この逸話の後日談が載っている。「松原氏は、次のテレビ出演の際に、平手打ちをされたことを番組のはじめに話し、『ドイツには今もって言論の自由がないから身を守るため沈黙すると宣言した』ところ、放送中視聴者から多数の電話がかかり、花束がお見舞いとしてたくさん送られてきたそうである。その中につぎのようなことが書いてあるカードがついていたという。『あなたの言うことは腹立たしい。でも本当だから仕方がない』」

(3714文字)

▲ ページトップへ

iv )欧米から見た日本人( I )ベルツとオールコック

ベルツとオールコック 2009.1.24

エルヴィン・フォン・ベルツ

ベルツとオールコック

世界からどう見られているか。自身のイメージに関する評判、世界から発信されるコメントに我々日本人は敏感な方だろう。「クールジャパン」ともてはやされれば悪い気はしない。一方で日本は悪者に仕立てられているように感じられ居心地が良くないこともある。

十九世紀中葉、日本が世界への扉を怖ず怖ずと開け始めたころ、日本人は欧米人にどのように映っていたか?まずはそこから見てゆこう。私たちの世界観をアセスメントするためにも、当時の日本に関する証言をひもといてみよう。

お抱えドイツ人医師の手紙

一八七六年<明治九年>に来日し、日本政府のお抱え外国人教師として四半世紀以上滞在したドイツ人医師エルヴィン・ベルツは、家族に宛てた最初の手紙に次のように書いている(脚注1、図1)。

「お前達はだいたいこんな風に想像すればよいだろう。日本人はわずか十年前までは、我々の中世の騎士時代の文化的状況、つまり教会、修道院、手工業者の同業組合といった封建時代の中で生きてきた。

図1 エルヴィン・フォン・ベルツ

それが今、我々のヨーロッパ文明がたっぷり五百年かけて成し遂げた発展過程を一足飛びに跳び越えて、ヨーロッパがやっと十九世紀になって勝ち取ったものを、一挙に横領しようとしているわけだ」

その手紙には「横領」という言葉が使われている。私たちにとって何とも不愉快な響きである。それが事実無根、不適切な表現であるという主張を、いずれ展開する機会が来るだろう。

ともあれ、本稿でも松原久子氏にご登場願おう(脚注2、3)。氏はその著書の中で先のベルツの手紙に言及し、欧米人の日本人観について述べる(脚注4)。

この手紙は、当時日本にやってきた外国人が、見て、感じたこと全てを要約している。この見方は、今日なお日本について聞いたり、読んだりすることのほとんどに浸透している。

開国した時の日本の文明は、西洋の五百年後ろを歩いていたという妄想は、数えきれないほどのバリエーションで繰り返し語られ、彩色されてきた。この陳腐な発想の呪縛から自由になれる人はまずいない、と。

「妄想」「陳腐な発想」と松原氏は表現し、次のように主張する。五百年先を走っていた西洋文明に日本が一気に追いついたのは、決して驚くべきことではない、と。

鎖国時代の日本は、教育レベルが高く、国民にはどの階級であってもそれぞれに高度な自治が与えられていた。富は公平に分配され、国民の間に大きな貧富の差がなく、人々は自由で豊かな生活を享受していた。

購買力のある三千万人という大きなマーケットがあり、競争力を競って商品開発する生産者が存在していた。流通ネットワークも発達し、銀行、通信などのインフラも整備されるなど、経済活動のレベルが高く、産業革命の土台は整っていた。

日本人は西欧の影響をほとんど受けることなく、独自に産業革命の土台を既に築いていた。そういう持論を、氏は確信を持って展開してゆく。それが史実だ、と。

詳しい話はあとにするが、ここではただ次のことを強調しよう。西洋文明が五百年先を走っていて日本が一気にそれに追いついたという考えを、「妄想」「陳腐な発想」と断じている人が存在するということである。続けて言う(脚注4)。

「五百年先を走り続けた西洋文明に一気に追いついた民族が世界の片隅にいるという現実は、多くの人を興奮させた。白人たちは神経を苛立たせた。神秘を感じながら危険を感じた。そのようなことを成し遂げることができるのは、いったいどんな人間か?」

「その黄色人種は、異常な力を駆使でき、ヨーロッパ世界の脅威となる天才的な超人か、はたまた悪魔か。このアンビヴァレントな想像は、ヨーロッパ人の心を深く惑わしている。

好意的に考えるか。反感を持つかによって、日本は神秘と力に満ちた国になったり、暗黒の陰謀に満ちた帝国として描かれたりする」

日本伝統文化など異国のものに興味を持つ欧米人は、「五百年先の西洋文明に追いついたという事実」を好意的にとらえ、日本を神秘と力に満ちた国と考えるのかもしれない。

他方、欧米社会に対して日本が脅威、危険、挑戦となると強く感じられる場合、日本人は悪意に満ちていて、ずる賢く、模倣、横取りをする邪悪な人種として見なされてしまうのだろう。

どちらの場合も「五百年先の西洋文明に追いついた」と考えているという点で、同じ先入観に基づいている。史実を正確に把握していない。その誤解がある限り正確な日本人像を持ってもらうのはおぼつかない。

ある英国人が垣間見せた時代精神

このような先入観は、欧米人の深層心理の中でどのように生まれたのか?当時欧米から沢山の人がやって来て日本を実際に見た。その人たちは一体どう考えたのだろうか?イギリスの初代駐日公使ラザフォード・オールコック(図2)の残した記録を見よう。

図2 ラザフォード・オールコック

オールコックが見た日本の国土は緑にあふれ、他のどの国に比べても美しかった。自然から収奪するだけ収奪して禿げ山しか残っていないような国土ではなかった。田畑も道路も、家々もその庭も、隅々まで手入れが行き届いていた。

人々は豊かで健康そうだった。日常生活は活気にあふれ笑いに満ちていた。人々は楽しそうで満足しており、ヨーロッパでも見られないほど幸福そうだった。

そういった観察を続けても、彼は日本人が能力を持った民族であるとは見なさなかった。日本人はバランスのとれた文化の中で生きている。欧米と比べて何ら遜色がない。そういう結論には到達しなかった。そういった考えを暗示するような言葉は、彼の本の中に一言もない。

道添いの生垣がイギリスと同じように入念に刈り込んである。道路が清潔で、ヨーロッパのどの首都の道路よりも手入れが行き届いている。人々の外見や、お互いの付き合いの仕方に洗練さが感じられる。楽しげで平和な文化が感じ取れる。

しかしながらオールコックにとって、日本人は自分たちとは本質的に異なった奇妙な民族でしかなかった。何よりも日本人は異教徒に過ぎなかった(脚注5)。

オールコックは自分の著書の中で本音をズバリ書いている(脚注6)。

「日本人は子孫へと世代を重ねて、希望のないいつも同じ運命をたどっているだけである。彼らは偶像崇拝者であり、異教徒であり、畜生のように神を信じることなく死ぬ、呪われ永劫の罰を受ける者たちである。

畜生も信仰は持たず、死後のより良い暮らしへの希望もなく、くたばっていくのだ。詩人と、思想家と、政治家と、才能に恵まれた芸術家からなる民族の一員である我々と比べて、日本人は劣等民族である」と。

よくもまあこうも露骨にハッキリと書けるものだ。前稿で書いた通り、ヨーロッパ人は白人さえも生け捕りにし、奴隷としてアラブ商人に売りさばいていた。階級制奴隷制度をずっとやめなかった。白人以外は動物とみなし虐殺さえしていた。

ヨーロッパ人は、自分たちのそういった残酷さを恥とも罪とも思っていない。キリスト教徒だというだけで、ヨーロッパ人の何が優れているというのか!聖書の世界でも、こんな不平等、不義、不正、悪がまかり通るはずはない(脚注7)。

恐ろしいほどまでに不気味なオールコックの言葉を、松原氏は次のように解説する。この言葉は、十九世紀半ば頃のヨーロッパの知識人の大多数を支配していた時代精神を忠実に反映している、と(脚注4)。

欧米人の時代精神はキリスト教的二元論に支配されていた。それが色眼鏡となって日本の真の姿が見えなかった。松原氏は結論する。その色眼鏡のために欧米人は次のように判断した。日本は遅れている国だ。日本人は劣等民族である、と。(つづく)

脚注

1)Bälz, T. (Hrsg.): Erwin Bälz: Das Leben eines deutschen Arztes im erwachenden Japan, Stuttgart 1930.

2)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/1/12_ⅲ)野蛮(?)なヨーロッパ.html

3)松原久子「驕れる白人と闘うための日本近代史」田中 敏訳、2005年、文藝春秋。

4)松原久子、ibid. 29〜30頁。

5)松原久子、ibid. 90〜93頁。

6)Alcock, R.: The Capital of the Tycoon: A Narrative of a Three Year’s Residence in Japan in Two Volumes, London/New York 1863.

7)「神は、ひとりひとりに、その人の行ないに従って報いをお与えになります。…神にはえこひいきなどはないからです。…それは、律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行なう者が正しいと認められるからです。……」ローマ人への手紙、2章6〜15節、新改訳聖書第3版、2003年、聖書図書刊行会。

(3603文字)

▲ ページトップへ

iv )欧米から見た日本人( II )欧米人の本音

欧米人の本音 2009.1.25

ラザフォード・オールコック

欧米人の本音

当時の欧米人の本音

もちろん、キリスト教的二元論の危うさや落し穴についても考察が必要だ。しかし、人間の持っている罪の性質が人々の心の目を曇らせ、差別意識を生んでいるのだろう。ベルツやオールコック以外の人物による著作にも、欧米人の本音、人種差別的行状というか蛮行が記されている(脚注3)。

一八五八年<安政五年>に徳川幕府はアメリカと修好通商条約を結んだ。それは日本にとって不平等な内容だった。言わずと知れた、治外法権、領事裁判権、関税自主権に関する不平等条約だった。

その他、金銀の交換比率が国際レートと違っていていたことも大きな問題を生む。実は外国人にとってボロ儲けとなる仕組みだった。日本がある国と一つの条約を結ぶと、他の欧米諸国とも同様な条約を結ばなければならなかった。

ボロ儲けの噂を聞きつけて、欧米から沢山の無法者が日本にやってきた。日本は条約締結から数ヶ月間のうちに空前のゴールドラッシュに見舞われた。日本の「金」が底をつき、極度のインフレが起こった。詳しくは別項目を立てて述べる。

この時期に治外法権地域のフランス地区に駐在していたリンダウという名の医者が、ゴールドラッシュの数ヶ月に見たこと、感じたことを書き残している(脚注8)。

「我々は日本人の尊敬を全く失ってしまった。洗練されたマナーや高貴な道徳ばかりでなく、人間としての最低限の要件まで失ってしまった。最も品位に欠けたヨーロッパ人が来るようになってから、日本人の心の平和と幸せはめちゃめちゃにされてしまった。

白人のいるところには、いつも危険と恐怖があった。酔っぱらって大暴れする、私と同じ人種の黄金の亡者たちのやることは、悪行ばかりだった。

彼らはわめき声をあげながら町を歩き回り、店に押し入り、略奪した。止めようとする者は蹴られ、殴られ、刺し殺され、あるいは撃ち殺された。我が同胞たちは、通りで婦女を強姦した。寺の柱に小便をかけ、金箔の祭壇と仏像を強奪した」

たとい悪行を働いた彼らを捕まえても、領事裁判権の関係で日本側に裁く権限はなかった。それぞれの国の領事に渡さなければならなかった。彼らのほとんどは何も罰せられることがなかった。まさに野放しだった。

耳を疑ってしまう記述である。本当に心を痛める話である。訴えているのが日本人なら「大げさに騒いでいるのでは」と、疑念を持たないわけでもない。だが加害者と同じ欧米人自身の言葉だ。書かれていることが、紛れもない事実だったと確信できる。松原氏は続ける(脚注9)。

「日本は植民地になったわけではないが、条約から見れば、植民地として扱われていたといっても過言ではない。当時欧米諸国は、日本を自分たちと対等な国だとは考えていなかった。自分たちとは異質な、非キリスト教国であり、有色人種であり、劣等民族であると信じていた」

「だから大抵の白人は、あたかもこの国の主人であるかのように日本で振舞った。そのように振舞うことは彼らには至極当然のことだった。というのは、彼らは、世界の主人公は自分たち白人であり、世界のどの土地でも、その土地の住民から何ら制約を受ける必要はないという意識をもって生きていたからである」

「それは何も両替のボロ儲けを目指してやってきた欧米の山師たちに限らない。彼らは人前でこの意識を露骨に見せたために分かりやすかっただけで、白人の優越感は、条約締結に情熱をかけた外交官とその背後にひかえる国々の当然の感情だった」

何と恐ろしい時代、不正義、不平等の支配する世の中だったのだろう。何という差別と偏見の中にいたのだろう。当時の日本人は、欧米諸国の支配するその時代の中で、理不尽な不正義、不平等、差別と偏見と闘わざるをえなかったのである。

無理解はもう終わったか?

ある人は言うだろう。それは昔の話だ。帝国主義の時代は終わった。二度の世界大戦を経て、世界の人々は多くのことを学んだ。戦後アメリカは日本に親切にしてくれた。日本も自由主義陣営に加わり欧米と仲良くしてきた。

現代は民主主義、人種平等の時代だ。欧米人も人種差別をやめている。一五〇年以上交流を続け、今では西欧人の日本に対する意識、認識は変わった。まだ偏見があるとしたら逆に日本の方に問題があるからかもしれない、と。

確かに不平等条約は改正された。表面上は平等、対等である。松原氏も時代精神が移り変わっていることは指摘している(脚注4)。

欧米メディアが、日本にキリスト教徒がわずかしかいないのは精神の劣等性の表れである、などと伝えることは今日ほとんど考えられない、と。しかし、松原氏は、オールコックから一五〇年を経ても、日本を対等な国とみなすかどうかという点における西欧人の考え方は基本的に変わっていないとしている(脚注4)。

「日本を全くの対等の国とみなすには、どこかに深い抵抗感がある。どうしても上等下等、善悪正邪の烙印を押さなければ気がすまない」

「そうなれば、欠点、弱点、奇妙な点はいくらでも見つかる。どんな社会にもその社会独自の苦悩があり、マスコミには具体的なひどさが毎日満載されている。日本駐在の欧米人は、その中から日本独特だと思われるものを、新しい包装紙に包んで本国に送ればよい」

「曰く、日本人には欧米では自明な自由と個人主義の観念がない。曰く、日本人は生活の質に対する感覚を持っていない。

曰く、集団人間であるから操作、誘導されやすい。働き過ぎや、商品の大量な輸出もそのせいである。曰く、戦時中のアジア諸国における日本人の犯罪行為が未解決なのは、日本人の道徳性に欠陥があるからだ、などなど」

「それは、欧米の多くの読者、視聴者を、ちょうどオールコックの本がそうしたように、満足させ、気持ちよくさせている。日本人が自分たちと違っている限り、日本人は自分たちと対等な人間ではないという、欧米人の潜在意識を快くくすぐるメッセージは昔も今も変わらない」

欧米人にとって、日本は未開の国の一つだったという「妄想」「陳腐な発想」から自由になる必要は全くない。自分たちとは異なった文明の中にいる人々は、優れた先導的なヨーロッパに比べて劣っているとレッテルを貼り続けるほうが楽しく心地よいのである。

(つづく)

脚注

3)松原久子「驕れる白人と闘うための日本近代史」田中 敏訳、2005年、文藝春秋。

4)松原久子、ibid. 29〜30頁。

8)松原久子、ibid. 160〜161頁。ここにリンダウの言葉として引用されている。出典不詳。

9)松原久子、ibid. 162〜163頁。

(2673文字)

▲ ページトップへ

iv )欧米から見た日本人( III )ダブルスタンダード

ダブルスタンダード 2009.1.26

民族蔑視的本音を記事にし続けるクリストフ

ダブルスタンダード

変わらない欧米人の潜在意識

現在でも、欧米人が持っている感覚(優越感)に迎合する記事が「新しい包装紙に包んで」本国向けに送られている。その実例を見てみよう。新しい包装紙どころか、虚偽と悪意に満ちた内容の報道すらなされている。

もと産經新聞記者である高山正之氏の著書(脚注10)には、そういった実例がこれでもかこれでもかと紹介されている。曰く、日本叩きの「モンスター」が海外に跋扈している。ウソ八百を並べ、日本を貶めるという手法を使っている、と。極めつけの例を引用しよう(脚注11)。

「たとえば、米国の『ニューヨーク・タイムズ』のニコラス・クリストフは … 1989年の中国・天安門事件の報道でピューリッツァー賞を受賞し、大した記者に見えるのですが、東京にいた五年間に彼が書いた記事は、日本人への人種偏見、民族蔑視と救い難いウソに満ち溢れていた」

「(彼が)書いたのは『過去の記憶にさいなまれる老兵』(1997年1月22日)という記事です。白人キリスト教徒の世界で最も唾棄される行為はカニバリズム、つまり人肉食いですね。それを日本人にやらせようとクリストフは考えたとしか思えない。

舞台回しに使われたのは、三重県のある村に住む老兵ホリエ氏。『ニューヨーク・タイムズ』の一面に写真入りで掲載されたストーリーは、こういうものです」

「ホリエ氏は北支に出征していたが、『シナとの長い戦いに疲弊し、食べ物も尽き、シナ人の子供を殺してその肉を食った。たった一切れだが、そのことを思うと、いまも心が痛む。彼は枯れ木のように細った手を震わしてそう語った。このことは40年以上連れ添った妻にも語っていないと』」

「ここで普通に考えれば、連れ添った妻にも話さなかった事柄をなぜ初対面のクリストフに語ったのか、不自然ではないかと感じる。(中略)(『産經新聞』の)記者がホリエ氏に会いに行った。『「ニューヨーク・タイムズ」の記事にこうありますよ』と話すと、老兵はびっくりした。何というウソを書くのか、と」

「クリストフはホリエ氏に『日本軍が人肉食いしただろう』と執拗に尋ねたそうです。『噂話でもいい』とクリストフは言ったそうです。彼があまりにしつこいので、ホリエ氏は北支にいた頃の話をしてやった。

街の市場に珍しく新鮮な肉が出た。買って帰って、みんなで久しぶりのすき焼きを楽しんでいたとき、憲兵がやってきた。兵卒の何某の所在を知らないかという。なんでもシナ人の子供を殺して逃げたのだという。

仲間の一人が『こんな新鮮な肉は珍しい。もしかして(人肉食いするシナ人が)その子供をばらして市場に売りに出したのじゃないか』と言って、みんなで大笑いした(、と)」

「クリストフはとても満足して帰ったそうです。それが『子供を殺してその肉を食った』『いまもそれを思い出して枯れ木のような手が震える』『妻にも話せない』という話になった。こんなウソが、『ニューヨーク・タイムズ』の一面に載ったわけです」

イギリスの『インディペンデント』紙、ドイツの『南ドイツ新聞』などにも、同様の記事が載る。どれも三文紙ではない。それぞれの国を代表する高級紙である。日本で言うなら読売、朝日、毎日といったところか。そこに嘘っぱちで悪意に満ちた記事、下劣な内容の記事が堂々と載る。

ウソ八百の記事以外に、一見穏やかそうな内容の記事も載る。いずれも、日本人は集団人間である、働き過ぎである、道徳性に欠陥があるなど、日本人に対する固定観念を強化しようとする内容である。

特派員として東京に滞在している記者連中が、日本人を貶める文章をせっせと本国に送信する。そこまでひどいものではなくとも、日本人に対する先入観に基づいた記事も次々と送られる。欧米の読者は、日本人に対する優越感をくすぐられながら読むのである。やっぱりねと。

日本には言論の自由があるので、外国人特派員が本国向けに書く記事を検閲することはない。しかし、自由とはいっても、何をどう書いても全く問題がないわけではない。

真実に基づいた報道であるか嘘っぱちであるか、悪意がこもった記事ではないのか、偏見や差別を助長する内容であるかどうかなどは、大いに問題である。

もし問題のある報道があれば、それは指摘され反論されなければならない。しかし、そういった指摘や反論を、私たちは充分に行っているだろうか?

バランスの欠けた日本人観

欧米人は、自分たちの歴史、文明、文化、科学技術の優越性について確固たる誇りを持っている。加えて有色人種への差別意識がある。打ち消し難いほどの偏見を持っている。

特に、五百年先を走り続けていた西洋文明に一気に追いつき、目立った存在感を世界の中で示してきた有色人種への反感が、偏見、侮辱という形をとり、我々日本人に向けられることがある。これは事実のようだ。

十七世紀以降の西欧文明の繁栄について次のように書いている人がいる(脚注12)。

「ある社会の生命力は、自己のアイデンティティを失うことなく、また余分なマイナス要素を取り入れることなく、他の文化を十分に借用する能力に明白に示される」

松原氏は疑問を投げかける(脚注3、13)。

「ヨーロッパ人が他民族、他文化圏から何か役に立つものを取り入れれば、彼らは自分たちがいかに文化的に開かれ、受容能力があるかを誇らしげに語る。そこに何かを付け加えて成功したならば、『独創的』だと評価する。

ところが、もともとヨーロッパの発想であったものをどこか他の国で、例えば借用し、応用した場合には、この『独創的』という言葉はまず使われない。もし他の、非ヨーロッパ社会が同じことをすれば、激しい非難が巻き起こる」

ダブルスタンダード(二重の基準)が適用される。自分たちに甘く、他の文化に厳しい見方が選ばれる。

相手が日本人なら例えば次のように非難される。

「日本人は相変わらず猿真似をしている。彼らは役に立つと思われるものは何でも取り入れる。百年間彼らは西洋をコピーし続けた、政治機構であれ、法制度であれ、工業製品であれ、そしてそれを恥だと思ったことがない、真似という芸当は大昔から彼らの伝統だからだ」と。

本稿では、欧米人が日本人をどう思っているか、その深層心理を取り上げた。欧米人大多数の日本人観、それは「自分たちの優越性についての誇り」「有色人種への差別意識」「日本人への反感」に基づいている。残念ながら、事実や真実、正しい知識に基づくものではない。

彼らの多くは史実を知ろうとしない。ただ、もっと残念なことに、一般の日本人も史実を知らない。史実に目を向けようとしない。

日本人の世界観は歪んだままとなる。史実を知らないので、正確な知識を欧米人に伝えることもできない。史実を伝えたとしても挑戦と受け取られ、激しい反発にあう。知れば優越意識に染まった自分の先入観を修正するよう迫られるからだ。

こうして、誤解に基づく世界観を、お互いにずっと持ち続けることになる。それで良いのだろうか?良いはずがない。本稿の問題提起である。

(了)

脚注

3)松原久子「驕れる白人と闘うための日本近代史」田中 敏訳、2005年、文藝春秋。

10)日下公人、高山正之「日本はどれほどいい国か」2008年、PHP研究所。

11)日下公人、高山正之、ibid. 18頁、26〜28頁

12)Cipolla, C.M.: Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion, London 1965.

13)松原久子、ibid. 15頁。

(3078文字)

▲ ページトップへ