メンタルヘルス OWL のひとりごと

I)ラカン 言語獲得と発達心理学( I )鏡で自己を発見

2010.12.17

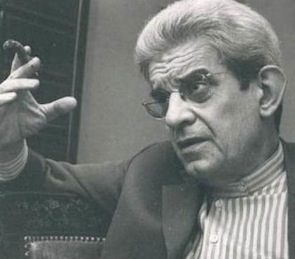

ジャック・ラカン

鏡で自己を発見

メンタルヘルス面で大きな課題を抱え、様々な症状に苦しんでいる患者さんが大勢いる。特に、クスリは効かないし、精神療法も武器になりそうにない。家族も苦しんでいるし、一見して手の打ちようがないと思える。そういった人々である。

その回復を支援するために、我々は臨床現場でいったい何ができるのだろう。ご本人や家族のみなさんにどのようにアドバイスし、支援をしてゆけるだろうか。

はたして、我々に臨床上の有用なツールはあるだろうか。クスリを使わない精神療法を、もっとしっかりと有効活用できないだろうか。判断を大きく誤らせないためにも、精神分析や深層心理学が、小さいながらもその役割を果たせないだろうか。

かつてのような古典的な精神分析は、米国やフランスであっても主流ではなくなっている。クライアントが仰向けになり、側の椅子に座っているセラピストに自分の見た夢の話をしたり、幼少期の出来事などを自由連想で話したりするタイプのセラピーのことである。

現在では、もはや精神分析、深層心理学は流行らない。無力なように見える。はたして、精神分析、深層心理学は現場で何か役立つのだろうか。

本稿では、ジャック・ラカンの理論をとりあげる。臨床への応用に関する若干のコメントとともに紹介する。

ジークムント・フロイトが提唱した精神分析を引き継いだ人々がいる(図1)。

自我、自我境界を扱ったポール・フェダーン、対象関係論という領域を開いたメラニー・クライン、自己愛を掘り下げたハインツ・コフート、言語を重視し「象徴界」という概念を提唱したジャック・ラカンなどである。

フロイト存命中、アドラー、ユングらは破門され、あるいは離反し、深層心理学の流れを作った(図2、黄色)。フロイト後継者の間でも内紛が相継いだ(図2、左側)。ジャック・ラカンは「フロイトに還れ」と提唱し、フロイト後継者の主流を自任した(図2、緑色)。

ジャック・マリー・エミール・ラカンはフランスの精神分析家である。その理論は、もう臨床上有用とはあまり見なされていないという。しかし、彼の理論は、数多くの点で今も有効である。著作はあまり残していない。主に講義録などでその理論が現在にまで伝えられている(図3)。

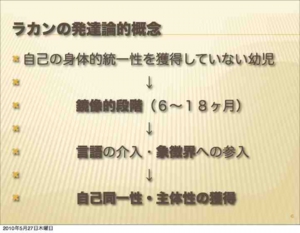

ラカンの発達論の概念を簡単にまとめると次のようになる。

(1)自己の統一性を獲得していない幼児が、

(2)鏡像的段階と呼ばれるステージを経て、

(3)言語を覚えて「象徴界」とよばれる領域へと入って行き、

(4)自己同一性、主体性を獲得して、年をとるまで成長し続ける(図4)。

それぞれで用語の定義を概説しなければならない。それは後述するとして、とりあえず、(1)〜(4)がラカンの発達論のあらましである。

まず、幼児は、まだ身体的統一性を獲得していない。しかしある日、鏡に映った自分の姿を通して、自分が統一体であることに気付きはじめる。同様に、他者を「鏡」とすることによって、他者の中に自己像、自我があることを見出す。これが「鏡像的段階」である(図5)。

幼児は鏡を見ることによって、自己の全体像を生まれて初めて発見する。この時の体験が自己愛の基礎となる。また自分にとって「鏡」は一挙に特別な存在となる(図6)。

ラカンによると、身体的統一性のない状態の幼児は、空虚な「エス」(脚注1)しか持っていない。鏡に映る自分の姿や、視界にある他者に自己像、自我を見出す。やがて「エス」の上に自我が覆いかぶさり、「エス」の空虚さや無根拠性を覆い隠すという(図7)。

これが自我の構造と言っても良いものである。幼児は「全能感」とも呼べる充実した気持ちを抱いている。そのまま安住したくなる。いわば想像的な段階であるという。

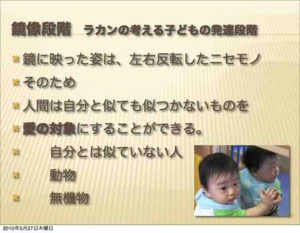

鏡像段階についてもう少し補足する。実は、鏡に映った自分の姿は左右反転している。本物ではなくニセモノである。それでも幼児は鏡に移った自分の姿を見るのがうれしくて仕方がない。愛の対象となる(図8)。

また、ニセモノも愛の対象とできる。それゆえ、幼児(人間)は自分とは全く似ていないものも、愛の対象とすることができる。たとえば、動物とか無機物(ブランケット)とかである。

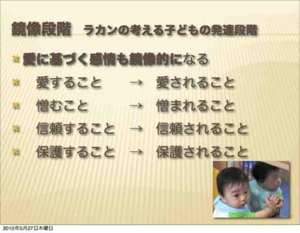

補足を続ける。愛に基づく(関係した)感情も鏡像的になる(図9)。「愛すること」は「愛されること」と鏡像的関係となる。「憎むこと」は「憎まれること」と関係づけられ、「信頼すること」は「信頼されること」、「保護すること」は「保護されること」に結びつく。

こうして幼児は、愛に基づく感情を鏡像的に理解してゆくことになる。

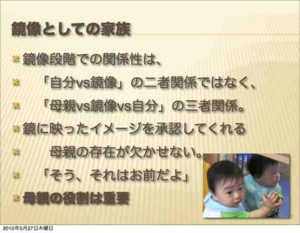

実は、鏡像的段階での関係性は、「自分」対「鏡像」の二者関係というより、「自分」対「鏡像」対「母親」の三者関係だと言われる(図10)。

鏡に映ったイメージを、「そう」「それがお前だよ」と承認してくれる母親の存在が欠かせない。このステージで母親が役割を果たせないと、幼児自身が将来にわたって何らかの形で不安定になる可能性がある。母親の役割は重要である。

ここまで、まずラカンの発達論を概説した。次の四つが概要である。

(1)自己の統一性を獲得していない幼児が、

(2)鏡像的段階と呼ばれるステージを経て、

(3)言語を覚えて「象徴界」とよばれる領域へと入って行き、

(4)自己同一性、主体性を獲得して、年をとるまで成長し続ける。

その中の、(1)と(2)を説明した。自分の鏡像や他者を見ることによって、自己や自我を発見するに至る。そして、母親から「そうだよ」「それがお前だよ」と承認を得ることによって安定してゆく。

次は、(3)と(4)、言葉を獲得して自己同一性と主体性が出てくる段階である。その意味するところについて述べる。(つづく)

脚注

1)フロイトは、人間の根源的な欲動を代表するEs(エス)と、欲動の満足に関して内的な規範としての機能を果たすÜber-Ich(超自我)、さらに上記二つの葛藤を調整し、外界の現実に適応する機能を担うIch(自我)を定義した。

(2569文字)

▲ ページトップへ

I)ラカン 言語獲得と発達心理学( II )ランガージュ

2010.12.24

ランガージュ

ランガージュ

ランガージュ

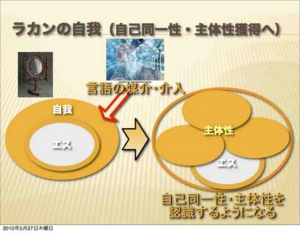

鏡像的段階にある子どもは、次に「言葉」を獲得する。言葉によって、自我が自己同一性、主体性を持つ段階へと発達してゆく。

図11のように図式化してみる。ラカンの発達理論によると、鏡像的段階の次は、言語の獲得である。言語の介入、もしくは媒介と言って良い。自我が主体性を認識するようになるのは、言語の介在が欠かせないというのである。

空虚な「エス」の上に覆いかぶさっている「自我」、「何でもできるボク」という想像上の「全能感」を味わっている「自我」が、言葉を獲得することによって、主体性と自己同一性を獲得するようになる。

ラカンの言う「主体性」は、現実界、象徴界、想像界という三つの領界または機能からなり、「自我」を構成する重要な概念とされる(図12)。

簡単に言うと、「象徴界」は「言葉」の世界、「現実界」は触れたり所有したりすることのできない「客体的現実」の世界、「想像界」は言語に縛られている「イメージ」の世界で、詳しくはあとから説明する。

そもそもラカンは「言葉」を徹底的に重視した。ラカンは「人間の心は言葉だけで成り立っている」「無意識は一つのランガージュ(langage)である」「それが心の本質である」と表現した。これらに、「言葉」を徹底して重視する姿勢が現れている(図13)。

人の言動についても次のように表現している。人の言動は、「言葉」が織りなす複雑で巨大なネットワークの中で決定される、と。

その重要な「言葉」を、人はどのようにして語るようになるのか。ラカンは次のように説明する(図14)。

まず、フロイトのエディプス三角を想定する。幼児は、母子が密着した幸福な一体感を味わい、絶対的な万能感に浸っている。ラカンは、この万能感をファルスと呼んでいる。

しかし、父親の存在、介入により、幼児はさまざまの形で傷つけられる。万能の母親、その母との一体感という幻想を断念するよう仕向けられる。

世界のすべてと言って良い母親と自分の間にあるギャップを埋めるために、存在そのもの(本物)を所有したい。しかし、それは不可能。諦めなくてはならない(図15)。

実体を欠いたコピーすなわち象徴で満足することになる。その象徴が「ママ」という言葉である。ラカンは、「万能感」を諦めるプロセスのことを「去勢」と呼んでいる。

他の説明の仕方をすると次のようになる。「言葉」とは決して「記号」ではない(脚注2)。「存在の代理物」である。人は母親の存在そのものを失う代わりに、「ママ」という言葉を得る(図16)。

おかげで、母親が目の前にいなくても、どこかに母親が「実存」することを信じることができる。言い換えると、「言葉」により「母親」という存在を「象徴」として認識する。そういった、便利でより成熟した「機能」を獲得するのである。

子どもは、その自我の中に「象徴界」という機能を獲得する。

言葉のおかげで、世界の全てが目の前になくても、世界の広さ深さを信じられるようになる。天国や前世といった、これまで味わったことのないもの、これからも決して味わえないものも信じられるようになる(図17)。

自我の中に、子どもは「象徴界」に加えて、「現実界」や「想像界」という機能まで獲得できるようになる。

「去勢」とは次のように言い表すことができる。人間が「言葉を語る存在」となるために「欠くことのできないプロセス」である。去勢の効果は次のように言える。「不安定で未熟な『万能感』を捨てて、しなやかな「自由」を獲得する」ことである、と(図18)。

言葉を話すようになって、人は「現実」とじかに触れ合えなくなった。しかし、その代わり「はるかに多様で幅広い現実」と、「複雑な関係」を持てるようになった(図19)。

言葉を獲得することは、次のように言い換えることができる。「他者による去勢を受け入れる」こと、「言葉という他者を体内に呑み込む」こと、「言葉という他者を自分にインストールする」こと(図20)。

このようにして子どもは「人間」になってゆく。ラカンが言う人間の成長は「言葉」の獲得のプロセスで、一生続いてゆく。

ラカンは、「人間の心は言葉だけで成り立っている」「無意識は一つのランガージュ(langage)である」「それが心の本質である」と表現した。言葉を通して象徴界という主体性を得ることによって、現実界や想像界という機能まで同時に獲得する。

言葉を獲得するプロセスが成長そのもので、それは一生涯にわたって続いてゆくという。こうしてラカンは、言葉を獲得するプロセスが心の成長にいかに重要かを説いた。

次は、自我主体性の中身である、象徴界、現実界、想像界について、もう少し説明を加えてゆく。(つづく)

脚注

2)一般に「言葉」は「記号」とされている。しかし、ラカンは「言葉」を単なる「記号」とはとらえない。本文にあるように「存在の代理物」と考える。「存在」を「言葉」によって「象徴」として受けとめる。子どもは、本物の代わりに、便利で成熟した「機能」を獲得する。そして安定するようになる。

(2214文字)

▲ ページトップへ

I)ラカン 言語獲得と発達心理学( III )象徴界、現実界、想像界

2010.12.26

象徴界、現実界、想像界

象徴界、現実界、想像界

ここまで、「鏡像段階」の次の「言語獲得段階」と「自我主体性の獲得段階」について述べてきた。その概念は次のようなものである。

万能感(ファルス)、去勢、言葉、言葉という他者を体内に呑み込むこと。象徴界、現実界、想像界という機能(領界)からなる自我主体性を獲得することである(図21)。

次の何枚かの図で、象徴界、現実界、想像界について、もう少し詳しく説明を加える。

ラカンは、現実界、象徴界、想像界を頭文字でRSI と呼んでいる。フランス語でDe Réel、le symbolique、l’Imaginaire の三つである(図22)。

ラカンは、自我の中の象徴界を、人間の自由な認識やコントロールが及ばない領域と考えた。精神分析のみがその認識とコントロールを一部可能にする。言葉によって成り立つ象徴界が存在している。それが精神分析を成立させている前提となっているとした(図23)。

ラカンによると、象徴界とは「人間存在を根本的に規定する言語活動の場」である。個人と個人、心と心、意識と無意識、心と社会を結びつける言葉のネットワークと考えるとよいらしい(図24)。

現実界とは「触れたり所有したりできない、世界の客体的現実」を言う。言語では決して語り尽くすことができない。しかし、言語によって語るしかない。こういう逆説的な性格を持ち合わせている。例えば、大事件の決定的瞬間、背景、全体像などがあげられる(図25)。

列車事故や殺人事件などの大事件は現実に起こったことではあるが、その全貌を言葉で語り尽くそうとしても、決してできない。しかし、その一部であっても、言語によってしか表現できない。どれをとっても触れたり所有したりはできない。それが現実界であるという。

想像界とは、「誰しも漠然とイメージするが、その正確な描写には大変な努力を要する抽象的な世界」「しかも言語(象徴界)に縛られている世界」「われわれが頭の中で思っている世界」のことである。「日常」「平和」「不幸」などが例として挙げられるという(図26)。

以上見てきたように、自我の主体性を構成する三つの中では「象徴界」という機能が最も大きなカギを握る。言語は象徴界のものである。「鏡像段階」を経て「主体性を獲得する」ということは、言語の介入を受ける、言葉を持つに至る、象徴界に参入するということを意味する(図27)。

ラカンの発達理論では、子どもは「言葉」によって鏡像的段階から主体性を持つ成熟したステージに進んで行く。

さて、患者さんと家族は、さまざまな場面で鏡像的関係の苦しさを味わっている。次に取り扱うのは、鏡像的関係で居続けることのリスクについてである。(つづく)

(1189文字)

▲ ページトップへ

I)ラカン 言語獲得と発達心理学( IV )鏡像-憎しみの増幅

2010.12.28

鏡像-憎しみの増幅

鏡像-憎しみの増幅

最後に、なぜラカンを取り上げるのかという点に進む。ラカンの何が役に立つというのか、という本稿のもともとの課題に移ろう。特に「鏡像関係」と「欲望」に焦点を当てる。家族関係や個人対個人の関係を中心に扱ってみる(図28)。

まず「鏡像的二者関係のリスク」についてである。我々は、普段「夫婦の仲」「親子の仲」「兄弟の仲」「友人同士の仲」「職場での上司と部下の関係」「同僚同士の仲」などが、修復が難しいほど悪くなるという話をよく耳にする(図29)。

臨床の現場でも「患者さんと家族の折り合いが良くない」という話が往々にして聞こえてくる。そういったケースでは、鏡像的な二者関係に陥っている場合が少なくない。

特に家族は鏡像的な二者関係になりやすい。お互いを鏡像に見立てて感情を投影すること が多いからだ。二者関係は「憎しみ」だけを抽出し、攻撃性を増幅するような関係になりやすいという。

一方が他方を、あるいはお互いがお互いを大切に思っていても、鏡像的な二者関係にはリスクがつきまとう。家族が患者さんをいかに大事に思っていても、患者さんが本心では家族に思いやりの心を持っていたとしても、それが鏡像的な二者関係であるなら、リスクが伴う(図30)。

何故か。それは、愛の伝達は「以心伝心」でなされ、憎悪や攻撃性は「むき出し」に表現される傾向が強い。

愛と憎悪を同時に相手に向けると、憎悪だけが打ち返されてくる。憎悪だけが抽出され増幅されてゆく。憎悪の応酬のほうが人を興奮させ、夢中にさせる。たいへん怖い話である。

二者関係がうまく行かない。患者さんと家族がうまく行かない。もしくはその関係が修復できないくらい悪化するということは、よくよく見られる。そのメカニズムは、ラカンの「鏡像的関係」をもとにして考えるとうまく説明できると言うのである。

次の図は「言葉を交わすこと」がいかに重要であるかという内容を示している。「語り合う関係」の中にだけ「他者」は存在する。以心伝心で通じるような相手は「他者」とはいえない(図31)。

ラカンによると、鏡に映るニセモノの像ではなく「他者」こそが重要であるのだ。十分な会話が交わされている必要がある。その中では、たとえば「退行」などは極めて起きにくくなるという。

「おはよう」「ありがとう」「おつかれ」「元気でやってるね」「さすが」「すばらしい」「どうかした?」「どんなこと考えている?」「そのままでいいよ」「ここに来てくれてありがとう」「たいへんだったね」「おやすみ」と言葉にして、それを続けていくことがとても重要だというのである。

「鏡像」は何も言わない。こちらの憎しみなどが増幅されて返ってくるだけ。他者は「言葉」を交わしてくれる。「言葉」を交わす「他者」こそが大事なのだ。

私たちの周りに存在しやすい「鏡像的な二者関係」を「他者」との関係にするには、「言葉」を交わすしかない。

あの関係はうまく行っていない。鏡像的な二者関係である。どだい一緒にやっていくことは無理なのだ。一緒にいない方が良い。治療者やアドバイザ、カウンセラがそのように判断すると、ますますお互いの「憎しみ」が増幅されてゆく。関係の修復など望むべくもない。

しかし、治療者やアドバイザ、カウンセラが、お互いに「他者」になることを勧めるなら、事態は変わってゆく。「言葉」を交わし続けることをお勧めすると、状況は変わってゆく。どうだろうか。

患者さんとご家族の折り合いの悪さは、私たちが遭遇する普遍的な現象である。そこには鏡像的二者関係で居続けることのリスクが存在する。鏡像的関係では愛情が伝わらず憎しみや攻撃性だけが増幅される。会話は減りさらに折り合いが悪くなるというリスクである。

家族同士はもちろん他人ではない。特に日本では以心伝心の関係である。しかし、鏡像的二者関係のリスクを回避するために、私たちはむしろ「以心伝心の身内的存在」から「互いにとって他者」となっていく必要がある。

その中で本人の回復が望める。家族との関係が改善する。そのためには「言葉」の介入が重要である。このように、ラカンの理論から見えてくる回復への道筋について概説した。(つづく)

(1778文字)

▲ ページトップへ

I)ラカン 言語獲得と発達心理学( V )意欲のコピー

2010.12.30

意欲のコピー

意欲のコピー

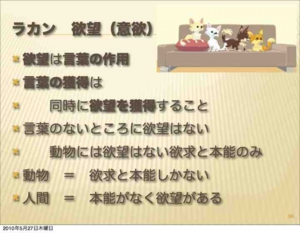

次は「欲望」「意欲」についてである。ラカンによると「欲望」は言葉の作用であるという。言葉の獲得は「欲望を獲得」することと言い換えられる(図32)。

言葉のないところに欲望はないという。動物にあるのは欲求と本能だけで、人間を人間たらしめているものは「欲望」であるという。

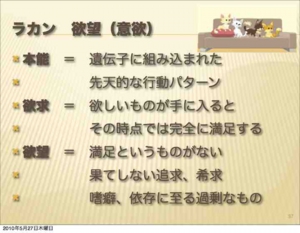

本能、欲求、欲望をまとめると次のようになる(図33)。

「本能」は遺伝子に組み込まれた先天的な行動パターン、「欲求」は欲しいものが手に入るとその時点で完全に満足するもの、「欲望」は満足というものがない果てしない追求、希求で、嗜癖、依存に至るほどの過剰さを持ち得るものである。この三つをラカンは区別する。

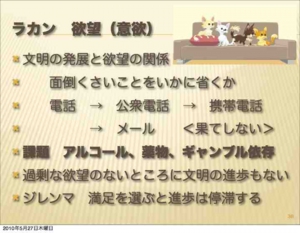

欲望は文明を発展させ個人を向上させる可能性を持つ。面倒くさいことをいかに省くか。その追求により、電話→公衆電話→携帯電話→メールと発展進歩していく(図34)。

課題としては、アルコール、薬物、ギャンブル依存、メール依存、ネット依存などがある。個人的には、依存を生まないために、携帯電話やメールやネットは大学生になるまで決して子どもにさせない取り組みが大事ではないかと考えている。

他方、欲望には別の課題がある。欲望、意欲がなさすぎても困るのである。いったん満足を選んでしまうと、進歩や向上は停滞してしまう。事は社会や文明の進歩にとどまらない。

この図に示した写真は「下流社会」という著作の表紙である(図35)。著者の三浦展氏は、この本の中で「向上心のない若者」について記述している。氏は若者の「意欲」の欠如を特に指摘した。

現在、やる気のない、上昇志向のない、向上心のない若者が増えているという。「引きこもり」「路上生活者」「ニート」「パラサイトシングル」「不登校」などに苦しむ人々も一向に減らない。

そればかりではない。その一部は、メンタルヘルスに課題を抱えた人々になる。これらの 方々に共通しているのは、「意欲」を持つことが難しいという特徴である。適度な「意欲」「欲望」が持てない。こうした人々にとっての中心的課題である。

欲望はあり過ぎると依存症となる。なさ過ぎても困る。たいへんである。

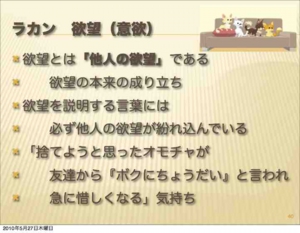

ラカンによると、欲望はどのようなものであっても必ず「他人の欲望」である。欲望を説明すると必ず他人の欲望が紛れ込んでいるという(図36)。

使っておらず捨てようと思っていたオモチャを、友達が「ボクにちょうだい」と言われて急に惜しくなる気持ち。そこに見られるように、他人の欲望により、自分の欲望に気付かされる。

そもそも、「欲望」「意欲」は、いくら待っても、自然には決して湧いてこない。「欲望」「意欲」は他人からもらうものであるという。他者との関わりは非常に大切である。自力で自分の「欲望」「意欲」は作り出せない(図37)。

「欲望」「意欲」を直接誰かに与えることはできない。何かをして欲しいと考えたら口に出さずに別の方法を使う。口に出したらかえって逆効果という(図38)。

あと「義務」と「欲望」「意欲」は区別しにくい。「自ら働きたい」と考えることと「働かなくちゃならない」という意識は、全く反対のベクトルを向いている。ある患者さんにとっては、「義務」と「欲望」「意欲」はなかなか区別できない。

ラカンによると、他者と親密な「関係」により、自分の「欲望」「意欲」の形に気付くことができる。相手から「欲望」「意欲」をもらえる。相手と「欲望」「意欲」を交換できる。「欲望」「意欲」は他者との出会いをきっかけに獲得したり交換したりすることができるものであるという(図39)。

ラカンによると「欲望」「意欲」は他者に感染する。「転移」する。他者と触れ合うと、人と人との間で何かが移動する。医療者ができる治療の一つは、他者の「欲望」「意欲」が患者さんに「転移」することを「支援する」ということと言える(図40)。

医療者が出来ることは次のようにまとめることができる。患者さんとその家族が、「鏡像的段階」から「象徴界」へ成長していくのを援助する。「言語世界」の中に入ってゆけるよう成長を促す(図41)。

「意欲の世界」へと成長してゆくのを援助する。「鏡像的な二者関係」ではなく、「他者との関係」を結ぶ方向に進めるよう援助する。「言葉を交わす関係」へと進めるよう援助する。「欲望」「意欲」が他者から「転移」するのを援助する。

メンタルヘルス面で大きな課題を抱え、様々な症状に苦しんでいる大勢の患者さん。その回復を支援するために、私たちはいったい何ができるのだろう。

クスリを使わない精神療法、精神分析、深層心理学を有効活用できないだろうか。ラカンの理論から、私たちが理解できることは次のようにまとめることができるかも知れない。

患者さんとその家族は「鏡像的な二者関係」に陥りやすい。そこでは「愛」は薄められ「憎しみ」「怒り」が何倍にも増幅した形で跳ね返されてくる。本人たちは気付かないが、苦しい二者関係に陥っている。

私たちは発達過程で、「鏡像的段階」から「言語が介入する象徴界」へと進んで行く。その後で、私たちは「意欲」を他者からコピーするとともに、「自己同一性」「主体性」を獲得する。

苦しい「鏡像的二者関係」の状態から、患者さんとその家族が「言葉」による「他者との関係」に進めるなら、自律的な回復が可能となっていく。私たちは「言葉による交流」への移行を支援する。ラカンの理論は「言葉」の重要さを教えている。

意欲は自発的に生まれて来ない。言葉を通し、他者と交換することによって、私たちは意欲を獲得する。他者から意欲をコピーすることによって自分の中に取り入れる。

だから、まずは、家族が患者さんに「何々して欲しい」「是々となって欲しい」などと決して言わないことである。本人たちにとっては「言われなくてもわかっていること」だからである。そして、「普通の言葉」をかけることである。

普通の言葉とは、「おはよう」「おやすみ」「ありがとう」「助かるよ」「えらいね」「頑張ったね」「自分はこうしたいけど、かまわない?」など、特別でも何でもない内容である。他人行儀に聞こえることかもしれないが、サラッと伝えたり訊ねたりするのである。

大人になって「何を今さら」と思わないことが大事である。親子の間を、「言葉」を伴わない「鏡像関係」から、「言葉」による「他者」どうしの関係にしてゆくのである。

そこに、本人が「自己」と「意欲」を取り戻し、「主体性」を獲得してゆくカギが存在する。そこが、自分の中の治る力を活性化し、本人も家族も一緒に回復してゆく「出発点」となるに違いない。

(了)

(2859文字)

ジャック・ラカン 言語獲得と発達心理学(2010年12月17日)

This file was designed on Keynote and Pages softwares/MacBookAir.

参考資料

1)http://ja.wikipedia.org/wiki/ジャック・ラカン

2)齋藤 環著「ひきこもりはなぜ『治る』のか?」中央法規出版

3)http://ja.wikipedia.org/wiki/現実界・象徴界・想像界

4)http://k-classiques.typepad.jp/blog/images/p_259_1.jpg

5)http://i2.ytimg.com/vi/PH6FO691qSo/0.jpg

6)http://www.perroperra.com/weblog/200922-01.jpg

7)http://ja.wikipedia.org/wiki/自我

▲ ページトップへ