(5)政治・経済・教育 OWL のひとりごと

i )この日に選挙を想う(Ⅰ)中世・近代日本の大変革

2009.8.15

by OWL

中世・近世日本の大変革

ここ五〇〇年の歴史の中で、日本で国の仕組みが大きく変わった時は、およそ三度ある(と思っている)。その三度とも、特に外国との関係が、国の仕組みに何がしかの影響を与えている。

(一)織田信長、豊臣秀吉、徳川家康による戦国時代の終了時、

(二)江戸末期から明治維新という転換時、

(三)太平洋戦争、大東亜戦争に負けて再出発した時、の三回だ。

本稿では(一)と(二)を扱う。

戦国時代末期から江戸時代初期

まず、戦国時代末期は、何度も述べているように、世界は大航海時代であった。欧州の強国により、世界が植民地化される競争の火ぶたが切って落とされていた。日本は、その最前線に置かれていた。

ポルトガルとスペインがレコンキスタ(国土回復運動)を成功させ、イベリア半島からイスラム教徒を追い出した。

ポルトガルは、東廻りで、アジアに向かった。アジアの豊かな産物の流通を一手に握って巨万の富を得ていたアラブ人たちを武力で一掃し、自分たちがとって代わった。スペインは、西廻りでインドを目指し、新大陸を「発見」した。先住民族を滅ぼし、広大な植民地を得た。

ローマカトリック教会のお墨付きで、トルデシリャス条約、サラゴサ条約を結び、東半球をポルトガルがとり、西半球をスペインがとるという、まことに身勝手な取り決めを交わしていた。

宗教改革が起こった。ローマカトリックも反宗教改革で体制を刷新した。イエズス会、フランシスコ会という修道会が創設され、アジアや「新発見」された大陸に宣教師を送るようになった。

日本から見ると、種子島に漂着したポルトガル船により、鉄砲が伝来した。日本では、まもなく火縄銃が自分の力で製造されるようになる。イエズス会の宣教師、ザビエルがやってきてキリスト教信仰を広めはじめ、やがて信者が爆発的に増えるようになる。

当時の日本は、応仁の乱以降、都は荒れ果て、人々は相次ぐ戦乱の中で、貧しく苦しい生活に喘いでいた。

そんな中、織田信長は、経済改革、流通改革、専門武士団の創設、身分制度改革、許認可権の撤廃、既得権益を守ろうとする寺社などの武装解除などを断行。武士による秩序ある社会の創設を始めた。

信長支配下にある領民の生活は、一変して豊かになった。後継者によって日本全国が平定され、改革の果実を民は等しく享受することができるようになった。

このように、社会構造が大きく変化した。改革前、人々の暮らしはどん底だった。しかし、信長の諸改革により、次第に豊かになっていった。大衆は社会の仕組みの大変革を支持した。それは当然のことだった。

江戸末期から明治維新

この時代は、欧州列強による世界分割が最終ステージを迎える頃だった。特に、産業革命を最初に成し遂げたイギリス、次いでフランス、オランダなどが、アジアにおける植民地獲得競争を展開していた。

イギリスは、十九世紀前半には、イギリス東インド会社主導によるインドの植民地化を完了させていた。一八四二年、アヘン戦争に勝利して、清から香港を獲得。オランダは、もっと早く、一七九九年から、オランダ本国によるインドネシアの直接統治を行なっていた。

フランスは、一七六三年、インドに関する権益闘争でイギリスに破れたものの(パリ条約)、ナポレオン三世がインドシナ半島に出兵した(一八五八年)。ロシアは、シベリアへの進出および南下政策により、沿海州、樺太、日本をうかがっていた。

アメリカ合衆国は、一八四八年、メキシコとの戦争に勝利し、西海岸にまで到達。現在のアメリカ本土の版図全体を手に入れた。遠洋捕鯨が盛んとなり、太平洋に補給基地を必要とするようになっていた。

ペリーの浦賀沖への来航(一八五三年)、日米和親条約の締結(一八五四年)を経て、一八五八年に、徳川幕府は日米修好通商条約という、悪名高い不平等条約を結んだ。英仏蘭露とも同様の不平等条約を結ぶはめになった(安政の五カ国条約)。

それまで、庶民の生活は安定していた。国内だけで完結した、循環型の経済活動が行なわれていた。しかし、金銀の交換比率が国内外で違うというワナに引っかかり、日本の金が国外に流出。かつて黄金の国と呼ばれていたジパングから、金が消失しかけた。

日本の経済はたちまち混乱に陥った。金銀交換比率の問題だと見抜き、国際水準への移行を提案した幕府の役人がいた。しかし、アメリカ初代領事タウンゼント・ハリスは、恫喝(どうかつ)して、その提案を一蹴(いっしゅう)。金の流出は止まらず、結局、完全に底をついた。

その後、ハリスの「助言」により、ようやく金銀交換比率が国際水準に戻った。ハリスは、後ほど、幕府から感謝されている。どう考えても、ハリスに感謝する必要などない。幕府はよっぽどおめでたい。次に、銀と銅との交換比率の問題が起こったが、幕府の対応はここでも後手後手に廻った。

関税自主権がなく、国内産業を保護できなかったことも重なって、物価が天井知らずに上昇する。庶民の生活は困窮の極みに陥った。領事裁判権の問題で、ならずもの外国人を裁けなかったこともあり、外国人を警戒するようになる。

最初は、日本に入って来た外国人が物珍しく、幕府が警戒を呼びかけていた理由が分らないほど、外国人とは仲良くできると思っていた。しかし、一年後には、外国人の姿を見ると、庶民は扉を閉め、中から鍵をかけて決して出て来ようとしなくなった。

明治維新は、なぜ成功したのだろうか?つまるところ、「庶民の生活」が困窮したからである。これは、欧米列強の帝国主義的強欲という圧力、ならびに開国時の徳川幕府の明らかな失政による。

人々の暮らしは苦しくなった。そのせいもあって、庶民は、徳川幕府を倒し、改革を実行して行く薩長土肥連合の働きを応援した。伴う一連の変化を、国民は「ご一新」として受け入れた。討幕運動、大政奉還、戊辰戦争を経て、明治政府により諸改革が断行された。

その範囲は広く、政治、法制、宮廷、身分制度、地方行政(版籍奉還、廃藩置県)、金融、流通、産業・経済(殖産興業)、教育、外交、軍事(富国強兵)、宗教政策など、多岐に及んだ。

アジア初の近代国民国家が誕生した。国を富ませ軍事力を増強した。日本は、決して欧米列強の餌食になるまいと必死だった。その結果、やがて約半世紀の間に、世界の先進国の仲間入りを果たすようになった。(つづく)

(2601文字)

▲ ページトップへ

i )この日に選挙を想う(Ⅱ)選挙による大変革

2009.8.15

by OWL

選挙による大変革

ここ五〇〇年の歴史の中で、日本で国の仕組みは三度大きく変化した。その三度とも、外国との関係が影響を与えている。

(一)織田信長、豊臣秀吉、徳川家康による戦国時代の終了時、

(二)江戸末期から明治維新という転換時、

(三)太平洋戦争、大東亜戦争に負けて再出発した時、の三回だ。

今回は(三)を扱い、日本の将来に思いを巡らす。

大東亜戦争敗北から戦後復興へ

日本が明治時代の頃は、ヨーロッパ列強および新興国アメリカ合衆国が、世界を舞台にパワーポリティクスを展開していた。列強どうしで植民地を巡る戦争をし、隣国と争って領土を戦いとっていた。武力と経済力によって、自国の植民地や版図を拡げていった。

列強は、万国公法という国際ルールをこしらえていた。その中で、文明国と未開の国、その中間という区分けをしていた。文明国どうしのルールである。文明国以外の地域の主権を認めず、そのルールの対象から外していた。

自分たちの都合そのままに、非文明国の発展を「助け」ていた。列強は、相手が未開の地域に対してなら、早い者勝ちで領有権を主張したり、列強どうしで争ったり、圧倒的な軍事力で現地の人々の反乱を制圧して植民地にした。

文明国と未開地域のちょうど中間の国々に対しては、その国との間に条約を結び、貿易のルールを教え、取引きを進めて利益を上げた。様々な切っ掛けを利用して影響力を及ぼしたり、戦争をしたり、何年もかけて浸透を図った。

文明国と未開地域のちょうど中間の国々の一つだった当時の日本は、列強と条約を結び、貿易のルールと国際政治の仕方を教わった。

徳川幕府は万国公法を知らずに、条約を結んだ。安政の五カ国条約(一八五九年)は、いわゆる不平等条約といわれ、関税自主権がなく、治外法権および片務的最恵国待遇条款(へんむてきさいけいこくたいぐうじょうかん)を承認させられていた。

万国公法が日本語に翻訳された時、あるヨーロッパ人は次のようにつぶやいた。「何故、誰が、この本の存在を日本人に教えたのか!」と。結んだ条約が、日本に不利で、文明国に有利なものであったことが、この本を読むと一目瞭然だったからである。

日本は、世界の厳しさに曝(さら)され戸惑いつつ、列強に不平等条約の改正を働きかけた。当初、列強の支配する国際社会から全く認知されず、交渉は困難を極めた。条約改正にこぎ着けるまでに、払った努力は並大抵のものではなかった。実に、五十二年かかっている。

治外法権制度の撤廃は、日清戦争の直前、一八九四年に、ロシアの南下に危機感を募らせていた英国との間に結んだ、日英通商航海条約で初めて実現する。関税自主権を盛り込んだ修正が可能となるのは、日露戦争後に日本の国際的地位が高まったあと、一九一一年になる。

日本は、朝鮮半島を指導する権利を巡って、列強の一つロシアと戦った。いわば、植民地獲得競争に参入することによって初めて、不平等条約の改正が可能になったと言える。恐らく、この「参入」なしには、条約改正の実現はもう半世紀ほど先延ばしになっただろう。

日本は、ようやく条約改正に漕ぎ着け、対等な条約を結んだ。しかし、それは決してゴールではなかった。不平等条約の改正を達成したという事実は、日本が列強間のパワーポリティクスの世界に正式に参加することを意味していた。

日本に立ちはだかった次の壁は何だったか?それは、人種差別感を伴った日本への警戒である。日露戦争を経てますます拡がった「黄禍論」である。先進国クラブに黄色く小さい猿のような東洋人が仲間入りすることへの嫌悪感である。

圧倒的な軍事力と先進的な科学技術、産業革命を経て飛躍的に向上した生産力、経済力、金融システム、流通システム、政治制度、法制度、教育制度などを背景に、西欧文明は東洋に対して優位に立っていた。

先進国クラブは、西欧文明の担い手だけで成り立っていた。しかし、その先進国クラブに、日本が入ろうとし始めた。西洋以外で初めてのメンバーである。

「黄禍論」は、東洋文明に対峙した西洋文明の怖れの表出でもあった。西欧は、昔からモンゴルなどアジア系民族による侵攻に悩まされて来た。

これまで、西洋文明とその担い手である白人が一方的に優位に立ち、東洋と有色人種を圧倒していた。しかし、一九世紀半ばから、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ、オーストラリアなど白人国家では、アジア人を蔑視し差別する考え方が再燃しはじめる。

日清戦争後の独仏露による三国干渉は、「黄禍論」の具体的あらわれである。日露戦争後、さらに警戒感、恐怖感は広まり、その矛先は主に日本人に向かった。ワシントン軍縮会議、アメリカ合衆国の排日移民法が、その一例と言われている。

現実のパワーポリティクスの世界でも、日本とアメリカ合衆国が、太平洋の西端と東端で海を挟んで対峙するようになる。

アメリカ合衆国は、西に向かって開拓(侵略)を進めて太平洋に到達し、一八九三年から一八九八年にかけて、ハワイを自国に併合していた。また、太平洋の東側から西へと向かい、フィリピンもスペインから奪い取り(米西戦争、一八九八年)、自国の植民地にした。

日本は、太平洋の西端にあって、自然と東側に向かっていく。事実、第一次世界大戦では、日本は日英同盟に基づいてドイツに宣戦布告。ドイツ領だった東太平洋赤道以北のパラオ、マーシャル諸島を信託統治領とした。

こうして、日本の台頭により、日本とアメリカ合衆国は、太平洋の覇権を巡って真っ向から利害が対立するようになる。海洋国家どうしの対立である。

中国大陸では、一九一二年に清が滅び、その遺産相続争いともいうべき長い長い内戦が始まった。国民党政府、北洋軍閥、一九二一年創設の中国共産党、ウイグルの独立運動(東トルキスタン共和国)、ソビエト連邦の後押しを受けたモンゴル、英国の後押しを受けたチベットなど。

世界恐慌後の日本は、止せば良いのに、中国大陸に経済発展の活路を見出そうとし、朝鮮半島を足がかりに、満州族の故郷である東北部の利権を守り、それを拡大していく路線をとる。陸軍と経済界と右派勢力の暴走によって起こされた満州事変を政府は追認していった。

満州族を応援するという形のリーガルフィクション(法的擬態)で、中国大陸における内戦に深く関わってしまった。その後、日本は満州だけにとどまらず、大陸中原や南京、長江(揚子江)流域にまで兵を進めて、結果的に、国民党政府を支援する英米、特にアメリカ合衆国と決定的に対立するようになる。

太平洋と中国大陸における利害の衝突から、アメリカ合衆国は、日本に対する経済制裁に出る。ABCD包囲網である。石油やくず鉄の大部分などをアメリカからの輸入に頼っていた日本は、すぐに干上がった。

日本は、国際世論を味方につけるというソフトパワーによって航路を切り開こうとはしなかった。むしろ、武力によって雌雄を決する方を選んだ。パートナーとして選んだのは、人種差別を露骨に打ち出しユダヤ人を迫害していたドイツだった。

欧米列強の植民地となっていた、フィリピン、インドシナ、シンガポール、マレー半島、香港、インドネシア、ニューギニア、インドなどを、英米仏蘭豪など白人支配から開放するとして、戦いに打って出た。

ドイツに負けそうになっていた欧州列強がアジアに目を向ける余裕が無い時に、その力の空白に割って入ろうとした。南方資源の獲得も目的の一つだった。

アメリカ合衆国、大英帝国は、国際世論を見方につけるべく、表裏の両舞台でキャンペーンを展開する。日本および数少ない同盟国に対する包囲網を敷いた。全体主義、ファシズムに対する、自由の為の戦いであると。

連合国は宣伝した。日本は「白人支配からの解放者などではない。逆に侵略者である」と。残念ながら、現実でも理論でも、日本は戦略が貧弱だった。というより、日本に戦略と呼べるようなものは無かった。

一九四五年八月十五日、無謀な戦いに決着がついた。戦闘員と非戦闘員あわせて、日本では三百十余万人の命が失われた。アジア全体を含めると、もっと沢山の犠牲者が出た。

戦後、東南アジアでは、日本が占領した植民地をアメリカ、イギリス、フランス、オランダが奪回し、宗主国の地位を回復した。しかし、日本軍占領下で、独立意識が鼓舞され、独立運動が激化した。本国では、植民地支配への批判が高まり始めた。

戦勝国も戦争によって疲弊していたため、植民地帝国の維持は困難となった。その後一九六〇年代までの間に、多くの植民地が独立を果たした。日本は敗れたが、大東亜戦争、太平洋戦争は、白人によるアジアなどの支配という旧来の世界秩序を一変させる戦いとなった。

日本は、アメリカ合衆国など連合国の占領下におかれ、欧米列強や中華民国の戦争観、歴史観の受け入れが、東京裁判や報道、教育などで求められた。また、全体主義、軍国主義的色彩の濃い諸制度の諸改革が断行された。

日本人の多くは「朝鮮半島、中国、東南アジアの国々を、自分の勝手な都合で侵略した」という歴史観を受け入れた。自国の軍隊が行なった残虐行為を明らかにすることを、積極的に受け入れた。連合国側がした残虐行為に関しては、注目せず、ことさらに関心を払わなかった。

その中で、日本人は諸改革を実行に移し、戦後復興に努めた。廃墟と混乱の中から立ち上がり、生活基盤を作り直し秩序を取り戻そうと必死に励んだ。その頃、一般の人々の生活苦は、筆舌に尽くし難いものであった。

選挙による国の仕組みの変革

これら三つに共通していることとして、「一般庶民の暮らしはどん底だった」という事実を挙げることができる。国の仕組みが大きく変化する時はいつも、人々の暮らしは苦しかった。

ここである考えが浮かぶ。日本では、庶民の暮らしがどん底にならなければ、決して国の仕組みを変えられないのか、という問いである。

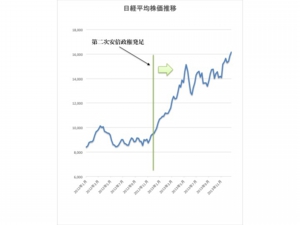

日本は、戦後の高度成長期とバブル期を経たあと、いわゆる失われた十年を経験した。戦後作った仕組みの歪みが、あちこちで出ている。少子化には歯止めがかからず、人口は減少することが明らかになっているのに、有効な手だてが打てないままズルズルと来てしまった。

グローバルスタンダードとやらが日本に押しつけられ、日本でうまくいっていた数々の慣行はやめさせられた。拝金主義が蔓延し、人々は行き過ぎた個人主義に走っている。

若者は正社員になることができず、ワーキングプアの問題が生じ、派遣社員の首が切られている。かつて味わったことのない、格差社会が出現しようとしている。

さて、二〇〇九年八月三〇日の衆議院総選挙である。国民の生活が本当にどん底に落ちてしまう前に、国の仕組みを変えることが、戦争ではなく、選挙という民主的な方法で可能なのか。

今、日本は大きな岐路に立っている。歴史上、経験したことがない分岐点である。平和のうちに、国民が指導者を選挙で選ぶ。戦争によらず、日本の国の仕組みを変えることだ。どちらが勝つとしても、国の仕組みは変えてゆかざるを得ないだろう。

それとも、この国では、人々すべての生活が困り果ててしまうまで、一度選んだ方向性に大きな変更を加えることが出来ないのだろうか?特に、前三回のうちの最後の例と同様に、破滅にまで突き進んでしまわないと目覚めないのだろうか?二〇〇九年の八月十五日に想う。

(了)

(4640文字)

▲ ページトップへ

ii )減点主義との訣別 〜力を認めて任せる〜

2009.8.23

by OWL

減点主義との訣別 〜力を認めて任せる〜

日本人は、何故、何にでも点数をつけたがるのだろう。しかも、満点があってそこから減点してゆく方式。

小学校から大学まで、会社に入っては労働の現場から経営者に至るまで、どこにいようと点数をつけられ続ける。成果主義、業績主義、評価主義が徹底しているところでは、さらにその傾向が強い。

新聞などマスコミを見てもそうだ。ともかく減点主義だ。ケチをつける。何をしても文句しか言わない。褒めるということがない。認めるということがない。日本の新聞は国の役に立つことは伝えず、ひたすら日本を貶めている、と嘆息して言われるほどである。

私は覗いたことがないが、インターネットの「2チャンネル」サイトに「サルでも出来るマスコミ式発言表」というのが載っていたそうである。面白いものを引用すると、次にようなものが並ぶという。

妥協して落としどころを探ると 法案は骨抜きだ

政治に民意を反映させ法案を押し通すと 一方的だ、独裁だ

部下に大きな権限を与えて任せると 丸投げで無責任だ

官邸主導で進めると 独裁政治は許せない

決断を下すと なぜ急ぐのか、慎重に議論すべし

保留すると また先送りか

支持率が上がると 人気取りの政策

支持率が下がると もっと国民の声に耳を傾けよ

靖国に行くと 近隣諸国の許可を得たのか?

軍靴の足音が聞こえる

靖国に行かないと 国民との公約を破った

景気対策をすると バラまきだ

景気対策をしないと 政府は日本の景気を

底上げするつもりがあるのか

増税を唱えると 国民をさらに苦しめるつもりか

増税を行なわないと 逼迫した財政をどうするのか

という具合だ。たしかにこの表があれば、新聞社に入った当日から社説が書ける、と納得するほど。何をしても文句しか言わない。ケチしかつけない。「私はこう思う」と自分の意見でモノを言うことをしない。あたかも皆がそう言っているからという論調が多い。

マスコミがすべきことは、自分の立ち位置を鮮明にして、その立場の人たちを褒めることなのではないだろうか。自分に厳しく他者に寛容な人など、この世からいなくなったのではないかと思えるほど。自分のなすべきことをせずに、他人に要求ばかりする人ばかり。

子どもたちも然り。自由とか権利ばかり教えられ、義務とか責任をほとんど教えられていない。権利を、自分のわがままを他の人に納得させることと取り違えている。自由を、自分が放縦であっても他人の指図を決して受けないことと取り違えている。

そういう子の何%かは、学校ではモンスター・ペアレンツ、病院ではモンスター・ペイシェンツやモンスター・ファミリー、一般店舗ではモンスター・カスタマーやモンスター・クライアントと確実になってゆく。

もういい加減ケチをつけるのをやめよう。そう言いたかったところへ、またまたマニフェスト選挙とやらである。マニフェストを各団体が採点するという。どんな採点かと思ったところ、各分野で一〇〇点満点のうち何点とかつけて、各政党を比較するのだという。

対する政党の方は、まんべんなく点数をとろうとする。畢竟(ひっきょう)、そのマニフェストは総花的でメリハリのつかないものとなってしまう。すべてに満点を取る。そんなことは、実現可能なわけがない。

たとえば、ある党が「モノへの投資からヒトへの投資」と唱って、子育て支援をマニフェストの目玉の一つにしようとしたら、マスコミは「バラまきだ」「財源が明確でない」とマイナスの採点をこぞって紹介。

この少子化の時代、人口減少をやがて迎える今のこの時期、子どもを安心して沢山生んで育てる社会を作ることなど、真っ先に取り組まなくてはならない再重点課題だろう。しかも政治の力によって取り組める、実現可能な政策課題だろう。

ある地域では、こどもは三人目から、医療費も学費もすべて無料だそうだ。別のある島では、その島のみんなで子どもを育てるネットワークが発達しており、子だくさんで生き生きしているそうである。外国の話ではない。日本でも成功しているところがある。

もし、他の何もできなくても、国全体として、それらの地域と同じ方向性へと大きく舵を切ることができたなら、大改革が実現することになる。何故、こんな大切なことが論議できないのだろう。何故、こんなに簡単なことが分らず、メリハリの効いた議論とならないのだろうか?

結局、私たちのうちに、大事なものを見抜く力、優先順位をつけて議論してゆく力がないからである。ケチをつけることがあまりにも得意になっているからである。マスコミは、ケチをつけるのをやめるか廃業するか、そのどちらかになってほしい。切実に思う。

減点主義をやめよう。大事な課題を取り上げ、力を認めて任せよう。「褒めて育てる」これが基本である。

(了)

(2006文字)

▲ ページトップへ

iii )個別政策か国の仕組みか( I )何が変わるべきか

2009.9.4

by OWL

何が変わるべきか

選挙があった。政権与党が惨敗。約七〇%の高投票率で、歴史上はじめての「選挙による政権交代」となった。リベラルが好きな人も嫌いな人も、保守が好きな人も嫌いな人も、驚きをもって見守ったに違いない。結果と今後についていろいろな方がいろいろ言っている。

政権交代という妖怪が跋扈している。

風は長くは続かない。

耳あたりの良い政策を並べるのは嫌いだ。

国民のご機嫌取り。

バラまきだ。

財源は?

出来っこない。

外交政策がバラバラで一致できないだろう。

官僚に丸め込まれるに決まっている。

どうせ馬脚を現す、

などなど。

またぞろ、お得意の減点主義、ケチ付け主義である。

変わらない?個別政策は?

その中でいちばん気になるのが、「どうせ変わらない」という声である。冷めていること、投票行動にまで至らないことが、何故か格好良かった時代もあった。投票しないくせに文句だけは言う。投票権を行使せずに、批判的な言葉を口にして、政治に無関心を貫く。

そうした無関心層よりはマシかもしれないが、選挙に行って投票しつつ「どうせ変わらない」とあきらめ顔の人も多い。期待しない。「どうせ政治なんてこんなもの」と。私たちは、いつからか「政治なんて誰がやっても同じ」と考えて来た。

しかし「待てよ」と考える。期待のないところに、熱意が生まれて続くはずはない。信頼のないところに、困難を乗り越える勇気が奮えるはずはない。現状を憂えて変革を願わないところに、地殻変動が起こるはずはない。我々の願い以上に、政治が良くなることはない。

日本の政治が貧困であると嘆くことは多い。ただ、もし貧困であるというのが本当なら、それは政治が豊かで驚きを抱く発想にあふれたものとなるようにと、私たち国民が願わないからかもしれない。

願うとおりになる。

実現させようとするなら、いつしか形になってゆく。

実現しないと思えば、何もかわらずにそのままに留まる。

ところで、今回地滑り的勝利を手にした政党の政策である。何に期待するかである。私たちは「どうせ変わらない」と言う反面、個別政策には結構注文を付ける。

高速道路の無料化、高校授業料の無料化、農家の個別所得保証制度、子育て支援に一人あたり月額二万六千円給付、などなど。個人的にも、個々の政策には支持しないものが多い。修正が必要と思う。

しかし、私は期待している。官僚が支配し、官僚が自分たちの利益を国益よりも優先する政治が終焉することを。官僚が甘い汁を吸い続ける政治から、官僚が真の公僕となる政治に変化することを。国民の生活や国益が優先され、国民が主役となった政治に変わることを。

表に出てくる個々の政策は、この国の仕組みのあり方の議論に比べたら、決して大きな問題ではない。日本の政治のあるべき姿はいかにあるべきかという骨組みの話の方が、遥かに大きく決定的な課題である。

国を滅ぼした軍人官僚

官僚が勝手気ままに言いたいことを主張し、やりたいことをやって来て、日本はどうなったか?本来はたすべきリーダーシップを、日本の指導者が果たせず、大きな意思決定ができずに何が起こったか?歴史が明らかに物語っている。かつてこの国は滅びたのである。

「軍国主義者が日本を滅ぼした」というのはウソである。私たちがはっきりと理解しなくてはならないことは、「日本を滅亡に追いやったのは官僚だった」という事実である。

明治時代後半から登場して来た官僚たちは、日本を誤った方向に追いやるのに決定的な役割りを演じた。陸軍省と海軍省の軍人たちである。南満州鉄道を守るために配属されていた関東軍の作戦参謀から統帥権を一手に握る東京の軍令部まで、軍人官僚たちである。

陸軍省と海軍省には、日本のエリート中のエリートが入省した。その彼らが天皇も内閣も無視して、満州事変(脚注1、2)やノモンハン事件(脚注3)という対外戦争を勝手に起こした。そのせいで日本は戦争の泥沼に引きずり込まれた。

たとえば、陸軍省参謀本部の辻政信少佐である。彼はノモンハン戦争を起こし、多くの日本兵を死なせた(図1a、b)。彼は、その責任を咎められることはなかった。それどころか、後に太平洋戦争も指揮して、さらにもっと多くの日本兵を死に至らしめた(脚注4)。

通常なら、ノモンハン事件を勝手に起こした時点で、辻少佐は軍法会議にかけられ死刑である。しかし、厳罰に処さなかった。そのために、無責任官僚がのさばって国民が引きずられた。

若手、中堅どころが勇ましい作戦をたてる。軍令部はそれに承認を与える。一部の部下が勝手な行動を起こす。それを軍令部があとから追認する。同様に、内閣も追認する。天皇も裁可を与える。

誰も、大きな視野を持たない。官僚の言うこととすることに反対しない。誰も、官僚が上げて来たことに「No!」を突きつけられない。真の国益を重視した決断ができない。リーダーシップが存在しない。(つづく)

脚注

1)http://ja.wikipedia.org/wiki/満州事変

2)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/6/20_ⅺ)ピースメーカーのあるべき姿(2)—— 貴い犠牲 ——.html

3)http://ja.wikipedia.org/wiki/ノモンハン事件:1939年4月、関東軍司令官の名で「満ソ国境紛争処理要綱」という布告がなされた。これは、関東軍の作戦参謀となった辻政信が策定したものである。当時、国境線が明確に決定されていなかった地域が満州国とソ連との間に存在した。そこでの「現地司令官の自主的な国境線認定」が記されている。また、衝突が発生した際に、その時の兵力の多寡に関わらず、必勝を期すことも記されている。同年5月11日、外蒙古と満州国が共に領有を主張していたある地域において、外蒙古軍と満州国警備隊との小規模な衝突が発生した。関東軍は、要綱に従って直ちに部隊を増派し衝突が拡大した。外蒙古を実質植民地としていたソビエト連邦も、軍を紛争箇所に派遣した。関東軍司令部は紛争の拡大を決定し、ソ連支配下にある外蒙古の航空基地の空爆を計画した。これを察知した東京の参謀本部は電報で中止を指令した。しかし、辻はこの電報を握りつぶし、作戦続行を知らせる返電を行っている。この電報の決裁書では、課長、参謀長および軍司令官の欄に辻の印が押され、代理とサインされていた。参謀長および軍司令官には代理の規定が存在せず、辻の行動は明らかに陸軍刑法に抵触するものであった。軍法会議で死刑になってもおかしくないほどの重罪だった。憲兵隊は、民間人よりも、こうした軍人の軍律違反を罰するために存在していたにもかかわらず、辻の行動を黙認した。それもそうだろう。憲兵隊も官僚なのである。官僚は仲間の罪をかばい合うのである。官僚は自分たちに都合の悪い事件は、まったく摘発できないのである。日本軍は、このノモンハン事件で多くの犠牲者を出した。死ななくても良い多数の方々が亡くなった。ドイツから技術支援を受けていたソ連軍の機械化部隊にコテンパンにやっつけられたためではある。しかし、ノモンハン事件自体が、辻の無謀かつ勝手な行動によって引き起こされた対外戦争だったのであり、軍人官僚が日本を滅びに向かわせたという象徴的な出来事だった。

4)http://ja.wikipedia.org/wiki/辻政信

(3050文字)

▲ ページトップへ

iii )個別政策か国の仕組みか( II )普通の企業のように

2009.9.5

by OWL

普通の企業のように

個別政策よりも国の仕組みを改革していく必要性について論じている。

この国の統治システムの課題

日本の官僚軍人たちは、全く無責任であった。真の知恵を持っていない人々だった。官僚は、国益よりも省益を優先させていた。官僚は、責任を分散させて明確にしない。それは、当時も今も全く変わりがない。

先に挙げた辻政信(脚注3、4)は、GHQから「第三次世界大戦を引き起こしかねない男」と警戒されたという。しばし公職から追放されていた。

ただ、追放解除後の一九五二年に、旧石川一区から立候補して衆議院議員になった。自由党を経て自由民主党の鳩山一郎派に属すなど、衆議院議員を合計四期、参議院議員を一期つとめている。

日本人は、何故こんな男の存在に怒りを燃やさないのだろう。日本を滅ぼした官僚軍人の典型である。彼のような人ばかりではなかっただろう。しかし、彼を罰しない(罰することの出来ない)官僚制度というものが確かに存在する。私たちは何故憤らないのだろう。

今日でも、似たような例があるだろう。もちろん、官僚の各個人々々がすべて悪い人ではない。しかし、日本の官僚システムにおいては、辻政信のような存在を自ら罰することが全くできない。責任が分散され、かばい合いがなされるからである。

ある人々は言う。今回の選挙でこの国はメチャクチャになる、と。彼らは、日本の高度成長は官僚システムが達成したと考えている。だが、元ソニーの故盛田昭夫氏の著作によるまでもなく、日本企業は官僚政治によって沢山邪魔され手足を縛られて来たのが事実だ。

高度成長期の通産官僚は高慢だった。「欧州や米国は日本の技術革新から学べば良い」という尊大な態度を取り続けたという(脚注5)。他の省庁も五十歩百歩であろう。

むしろ、彼らにとっては、現行システムの方が責任を問われずに自分たちに都合の良いことが出来る。あるいは、現在の閉塞感、政治経済の失敗についても、誰かに責任があるという形で明確にしなくて済むシステムなので好都合なのである。

彼らからすると、極言すれば、辻政信のような人物が存在しても、国を滅亡に導いても、多くの国民を苦しめても、一生懸命考えて国の為にやったことなので問題ないのである。失敗しても、やむを得ないのである。官僚仲間の責任を追及するなど考えられないのである。

この国の統治システムには、何か根本的な間違いがあるのではないか?そのような疑問を呈する人々が、国民の中に一体何パーセントいるだろう。

普通の会社のように

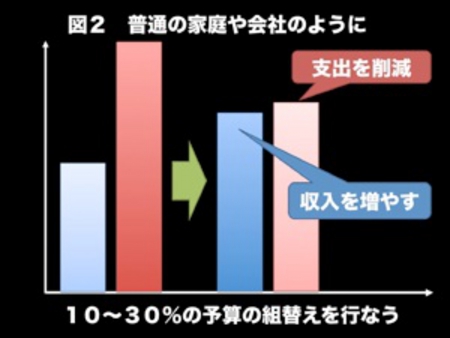

どうすれば良いか?何のことはない。普通の会社のようにすれば、それだけで済む(図2)。

1)現行の国家公務員試験そのものを廃止する

2)キャリア、ノンキャリアを区別せず、適正な職務を与える

3)問題行動があれば、厳正に罰する

4)収入と支出のバランスが崩れていれば、優先順位をつけて支出全体を削減する

5)収入を増やす方法を選択する

6)10〜30パーセント程度の予算の組み替えを行なう

実に単純である。当たり前の話である。たったこれだけのことが、どういうわけか日本では出来ない。例年の予算全体の組み替えは、全体から見てたったの1パーセント程度だという。普通の会社なら当然の、予算の大きな組み替え自体が、今の霞ヶ関には全く不可能なのである。

何故出来ないのか?これにも不思議はない。人は自分の首を絞めることはできない。官僚が上の六つを実行しようとすると、自分たちの首を絞めることになる。「省益」が台無しになるからである。自分たちの天下り先確保と、利益を生み出す補助金のシステムが崩れるからである。

彼らにとって誠に居心地の良いシステム、それを彼らが維持しようとするのは当然だ。しかし、彼らの「素晴らしい」システム自体が、私たち国民を苦しめている。そして、かつては日本を戦争の泥沼に引きずり込み、滅亡に導いた。今でも、将来にツケを廻して滅ぼそうとしている。

我が国がかつて誇っていた、もうどうすることもできない「官僚政治」に別れを告げるにはどうしたら良いか?もういい加減に、私たちは気付くべきではないだろうか。「何とかしなくては」「国の仕組みを変えなくては」と。

今回の選挙は、私たちの手に国の進路の舵取りを取り戻すか、それとも従来どおりの「官僚政治」のままで行くか、究極の選択であった。国の仕組みを根本的に変えていくのか、そのままで行くのかの選択だった。

今度与党となる政党は、上記の1)2)は言っていない。3)も明確に実行できるかどうか不透明である。次の野党となる政党が、それら1)2)3)をマニフェストに記すなら、次の選挙で私はその党に一票を投じても良いと思っているほどである。

私たちは、この国では「どうせ官僚が政治を動かしている」「どうせ変わらない」という先入観、固定観念に捕われて来た。しかし、そのような考え自体を変えて行かない限り、私たちの国は再び滅亡である。日本に未来はない。

繰り返そう。国の仕組みを変えていくことは、お金をどこにどう配るかという個々の政策よりも、はるかに重要な課題である。

個々の政策は、後でいくらでも修正すれば良い。より良いものにしてゆけば良い。恐らくは、きっと満点などとれないだろう。いろいろな不満が残るだろう。しかし、四年後、国の仕組みを変える方向に舵を切れたかどうか、ただただ、この一点に注目したい。

国の仕組みを根本的に変えること。それは、今後の成り行き、次期政権与党の手腕を見る私たち国民の洞察力にかかっている。右寄りの意見を持っている人も、左寄りの意見を持っている人も等しく、刮目して見守るべき最重要課題である。

(了)

脚注

3)http://ja.wikipedia.org/wiki/ノモンハン事件:1939年4月、関東軍司令官の名で「満ソ国境紛争処理要綱」という布告がなされた。これは、関東軍の作戦参謀となった辻政信が策定したものである。当時、国境線が明確に決定されていなかった地域が満州国とソ連との間に存在した。そこでの「現地司令官の自主的な国境線認定」が記されている。また、衝突が発生した際に、その時の兵力の多寡に関わらず、必勝を期すことも記されている。同年5月11日、外蒙古と満州国が共に領有を主張していたある地域において、外蒙古軍と満州国警備隊との小規模な衝突が発生した。関東軍は、要綱に従って直ちに部隊を増派し衝突が拡大した。外蒙古を実質植民地としていたソビエト連邦も、軍を紛争箇所に派遣した。関東軍司令部は紛争の拡大を決定し、ソ連支配下にある外蒙古の航空基地の空爆を計画した。これを察知した東京の参謀本部は電報で中止を指令した。しかし、辻はこの電報を握りつぶし、作戦続行を知らせる返電を行っている。この電報の決裁書では、課長、参謀長および軍司令官の欄に辻の印が押され、代理とサインされていた。参謀長および軍司令官には代理の規定が存在せず、辻の行動は明らかに陸軍刑法に抵触するものであった。軍法会議で死刑になってもおかしくないほどの重罪だった。憲兵隊は、民間人よりも、こうした軍人の軍律違反を罰するために存在していたにもかかわらず、辻の行動を黙認した。それもそうだろう。憲兵隊も官僚なのである。官僚は仲間の罪をかばい合うのである。官僚は自分たちに都合の悪い事件は、まったく摘発できないのである。日本軍は、このノモンハン事件で多くの犠牲者を出した。死ななくても良い多数の方々が亡くなった。ドイツから技術支援を受けていたソ連軍の機械化部隊にコテンパンにやっつけられたためではある。しかし、ノモンハン事件自体が、辻の無謀かつ勝手な行動によって引き起こされた対外戦争だったのであり、軍人官僚が日本を滅びに向かわせたという象徴的な出来事だった。

4)http://ja.wikipedia.org/wiki/辻政信

5)英国オックスフォード大学教授のイアン・ニアリー氏は、毎日新聞のインタビューに答えて述べている。「民主党が(日本の失敗を)官僚のせいだけにするのは不公平かもしれない。しかし、官僚は日本の経済成長を自らの功績だと自賛していたのだから、その失敗の責任を問われても不当とは言えない」「政策決定に関する実権を官僚側から政治家へ取り戻すことは、このプロセスの民主化という意味で極めて重要だと言えるだろう」と。

(3417文字)

▲ ページトップへ

iv )壮大な実験( I )キャリア公務員制度の功罪

2009.9.23

by OWL

キャリア公務員制度の功罪

選挙結果を受けての、新内閣の誕生である。彼らに取り組んでもらいたいのは、霞ヶ関の解体、明治以来の官僚内閣制改革である。

官僚内閣制から本来あるべき政党内閣制に移すことは、我々国民と日本の国を食い物にしている最大の利権団体である霞ヶ関を解体することに他ならない。誰もやったことのない、何年もかかる「壮大な実験」となる。

日本を滅亡させる官僚中心主義

かつて国を滅ぼしたのは、どこかの国が指摘するとおり「一部の軍国主義者」だったのか。日本の国の舵取りがうまくいかなかった原因は何だったのか。

答えは、軍人官僚の暴走と、その官僚を罰することもコントロールすることもできない政治家のリーダーシップのなさが原因だった。メディアも国民も、軍人官僚たちに心から協力してしまった。

たとえば、一九二八年の張作霖爆殺事件においては、河本大作大佐らが暴走。時の田中義一首相は、彼らに責任を取らせることに失敗している(脚注1)。

たとえば、一九三一年の満州事変においては、石原莞爾(いしはらかんじ)、板垣征四郎(いたがきせいしろう)、土肥原賢二(どいはらけんじ)、朝鮮軍の林中将らが暴走した。若槻禮次郎(わかつきれいじろう)首相と幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)外相は止められなかった(脚注2)。

たとえば、一九三九年のノモンハン事件では、辻政信少佐の暴走により多くの日本人が犠牲になったが、上司も憲兵隊も彼の責任を追及せず見逃している(脚注3、4)。こうした悪い官僚を罰することができない日本の政策決定システム、そこに何故憤りをぶつけないのか、不思議なくらいだと、前回に述べた(脚注5)。

日本では、責任をとるリーダーが政策を決定している、というわけではない。リーダーが全体を見渡して日本の政策を決定している、というわけでもない。

責任をとる必要のない官僚が、所属省庁の利益を代表する形で政策立案をし、政治家にハンコを押させている。そういった仕組みが、明治中葉以来、現在までも続いている。

総理大臣などは誰がなっても同じ。どこの政党に投票してもどうせ変わらない。政治に期待してもムダ。そういう空気がず〜っと続いていた。

官僚が政治を動かすシステムは、これからも変えようがないのだろうか。その疑問に対する答えは「変えなければならない」「普通の会社のようにすべきだ」というものだった(脚注5)。

普通の会社のようにしていくことは、政策立案、決定のシステムを変える、つまり「国の仕組みを変える」ことである。個々の政策よりも、国の仕組みを変える方が遥かに大事である、と述べた。

ただ、それがどれほど大変か、どれくらいの一般国民が承知しているだろう。今回の番外編では、官僚内閣制改革の試みが「壮大な実験」になるということについて論じる。

巨大な官僚組織

官僚組織は巨大である。国家公務員は総数約六十五万人。自衛隊員などの特別職を除いた一般職だけでも、

財務省と国税庁 六・七万人

厚労省と社保庁 五・三万人

農水省 二・一万人

国交省と海上保安庁 五・五万人など、約三十五万人にも及ぶ(脚注6)。

もっとも、他の国に比べてとりたてて公務員の総数が多いわけではないことは確かではあるが(図1)。

その官僚組織を牛耳るのが、わずか一万五千人ほどのキャリア官僚だ。

キャリア公務員制度とは、正式な名称ではない。いわゆるキャリア制度は、現在日本政府で運用されている「高級官僚とその候補生の登用、昇進のシステム」である(脚注7)。

採用時の試験区分によって選抜された幹部候補グループは「キャリア」と呼ばれる。キャリアは、その他の職員「ノンキャリア」と区別して一律に人事管理が行われる。より早いスピードで昇進し、高級官僚ポストをほぼ独占する。

一般的には国家I種合格者全体を指すことが多い。狭義ではI種合格者の中でも本省(内局)に採用された者のみを特にキャリアとみなし、外局や地方支分部局で採用された者はこれに含まない。

ほぼ全員が本省課長クラスまで横並びで昇進する。その後、熾烈な出世競争をくぐり抜けて、脱落した者は省庁の地方支分部局、地方公共団体、外郭団体などの幹部職員として出向する。または、民間企業に再就職あるいは政治家に転身する。

一部は、本省局長クラス以上の高級官僚にまで昇進する。一般に、同期入省又は後年入省の事務次官が誕生するまでに、同年次のキャリア組は退官する。これらの慣行から生じるのがいわゆる「天下り」である。「天下り」はキャリア制度の一環を成している。

「制度」とは呼ばれるものの、現行のキャリア制度について法的根拠は存在せず、全くの慣行として事実上の運用がなされている。

キャリア公務員制度の歴史と功罪

キャリア制度(脚注7)とは、一八八八年(明治二十一年)、ドイツの例を参考にしてスタートした公務員採用制度に起源をもつ。一八九四年(明治二十七年)に、高等文官試験と呼ばれる制度が誕生した。今のキャリア採用制度と同様な試験である。

高等文官試験は高等官と呼ばれた。他の官吏(判任官など)とは、勅令によって厳格に区別された。現在のキャリアと比べても、極めて速いスピードで昇進した。

戦後、高等文官試験は名前を変え、国家上級を経て国家I種となった。採用制度と昇進制度は殆ど変化していない。戦後は制度上廃止された高等官に代わり、「キャリア」の語が俗称として定着した。

明治以来の高等文官制度、及び戦後のキャリア制度の長所として考えられる点は次の通りである。

(1)世襲や門閥、藩閥による高級官僚登用を防いだ。

(2)職員間の過当競争を回避した。

(3)日本の近代国家化・発展に大きな役割を果たした。

逆に短所として批判されるのは次の通り。

(1)官僚の社会経験の乏しさ

(2)出身校の偏り

(3)政府や日本全体のことより所属省庁の利益(省益)を優先させる傾向が強い

(4)「天下り」「渡り」を通し補助金付きで外郭団体などに再就職し

(5)自分たちにとって都合の良いシステムを構築している

現在、改革の必要が謳われている。案として挙げられている主なものは次の通り。

(1)II種・III種等採用職員の幹部職員への登用に向けた取り組み(平成十一年)

(2)現行のキャリア制度の廃止と新たな採用試験の導入(二〇一二年を予定)

(3)中央省庁の幹部人事を一元管理する「内閣人事局」新設(二〇一〇年四月を予定)

(4)省益にとらわれない幹部公務員の育成

(5)ノンキャリア職員登用の制度化

(6)民間同様の「総合職」「一般職」「専門職」区分の導入

ただ、それらの効果ははなはだ疑わしいと考えられている。

迫られる改革

国の指針を正しく立て直すために、いちど過去の成功体験を捨てて大胆な改革を行なってゆかなければならない。国益や国民の利益より省益を第一に考える官僚は今の日本に必要なのか?このままで良いのか?

組織の利益を二の次にできるよう、選ばれた政治家が責任をもってリーダーシップを発揮できるシステムに組み替えていったほうが良いだろう。(つづく)

脚注

1)http://ja.wikipedia.org/wiki/張作霖爆殺事件

2)http://ja.wikipedia.org/wiki/満州事変

3)http://ja.wikipedia.org/wiki/ノモンハン事件

4)http://ja.wikipedia.org/wiki/辻政信

5)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/9/4_xiii’’’’)番外編%E3%80%80個別政策か国の仕組みか.html

6)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014022380

7)http://ja.wikipedia.org/wiki/キャリア(国家公務員)

(3223文字)

▲ ページトップへ

iv )壮大な実験( II )トップダウンへ、地方分権へ

2009.9.24

by OWL

トップダウンへ、地方分権へ

日本国中に漂う行き詰まり感、閉塞感の一因は、政治家がリーダーシップを発揮できない官僚支配の呪縛にある。そこから脱出する道筋は?今回と次回、模索してみる。

官僚支配は打ち破れるか

この官僚組織は、いわゆる五五年体制下で権限をさらに拡大した。行政における政治家の存在を骨抜きにしてきた。省庁での人事や予算執行の権限は、制度上は大臣にある。しかし、その権限が実際に行使されることはまずなかった。

日本の官僚組織は、制度上はともかく、政治家をいてもいなくても良い、お飾りのようなものとした。そのため、先にも記したように、総理大臣などは誰がなっても同じ。政治に期待してもムダ。日本の国は官僚が動かしている。そういう空気が流れることになった。

その呪縛を解き放とうというのが、新政権による霞ヶ関改革である。

新政権ブレーンの一人、元日本経済新聞記者の伊藤雄一郎氏(脚注8)は、次のように述べる。

国家戦略局という「構想には、菅直人の苦い経験が生かされている。菅は一九九六年、自社さ連立の橋本龍太郎内閣で厚生大臣に就任したが、就任直後の右も左もわからない状態で、官僚作文の記者発表によって言質をとられそうになった。

また『大臣レク』と称し、局長ら三十人が大テーブルで自分一人を取り囲み、次から次へと省内の問題について、『この件はこう答えてください』と官僚の決めた方針を説明された。少しでも反論すると、官僚は寄って集(たか)ってつぶしにかかった。

『大臣は役所を代表する責任者だが、同時に国民によって選ばれた代表として役所を指揮・監督するために送り込まれている。

官僚にコントロールされた大臣、事務次官会議の追認機関としての内閣でなく、国民が選んだ代表が統治する国会内閣制の仕組みにしなければ』と菅は主張する」と。

一九九八年、政権構想委員会が、菅直人、古川元久らによって設置され、のちに加わった 松井孝治、藤末健三などが中心メンバーとなり、政治家が官僚を有効に活用する方法論を練り上げていった。

特に松井がキーマンで、『国家戦略局設置に必要な法令の準備も、松井を中心に選挙前にあらかた済んでいた』(民主党関係者)。この松井プランを携えて、民主党は政権交代に臨んだのである(以上敬称略)。

ボトムアップからトップダウンへ

政策立案のプロセスも一変する。前出の伊藤雄一郎氏は、

「これまでの政策立案は、『ボトムアップ』が基本だ。課長補佐クラスが考えた企画を課長が認めたら、局長、次官を経て、大臣に説明し、国会に法案として提出される。

大臣に上がってくるのは、省内や他省庁との調整を終えた『出来上がった』案件ばかりで、口を挟む余地はない。

大臣以下、省庁幹部が出席する『省議』もあるにはあるが、近年は有名無実化している。つまり大臣は役人の作った料理を国会で並べて見せるだけの『お飾り』でしかなかった。……

閣議で個別の省庁の案件に他省庁の大臣が建設的な意見を言うことはまずなかった。仮に言うとしても、それは自分の省庁の利益代弁者という有様だった。

まさに『省益あって国益なし』である。こうした省壁に遮られた縦割り行政にも風穴を開けようという狙いもあるだろう。この改革によって、官僚の仕事は情報の収集、政策の選択肢提示、決定事項の実行にとどまることになる」と記す(脚注8)。

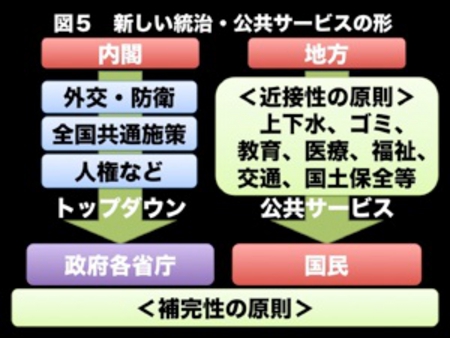

新しい政権による改革案は、言ってみれば、まさに最近の普通の企業のように、次のような原則を徹底するというものである(図2)。

(a)企業統治(コーポレート・ガバナンス)の摘要

大臣以下の政治家が官僚を主導する「トップダウン」の政策決定、統制の一元化

(b)透明性 (トランスペアレンシー)

(c)情報公開(ディスクロージャー)

(d)説明責任(アカウンタビリティー)の徹底

この当たり前のことが、日本の針路を決める際に、この国において十分にはなされてこなかった。それならば、この時代、国民が行き詰まり感というか閉塞感に苛(さいな)まれ、この国自体が漂流し続けたとしてもムリはあるまい。

これまでも、国の総力を結集しなくてはならない時に、政治家、大臣たちは全体を見据えたりすることなく、ボトムアップで下から挙がってきた書類にハンコを押すだけだった。

旨く行っているときは良かった。しかし、長期にわたる戦争や、冷戦構造の崩壊、グローバル化した経済危機などには対応できなかった。勝利に導くことなど出来ないに決まっている。まさに、リーダーシップが欠如している。

中央集権から地方分権へ

もう一つ大事なのは「中央集権から地方分権へ」というキーワードである。これまでも、地方分権改革推進委員会という有識者の会合が持たれ、福田内閣に第一次勧告、麻生内閣に第二次勧告を提出した。

その委員長を務めている丹羽宇一郎氏(伊藤忠商事会長)は、前鳥取県知事の片山善博慶応義塾大学教授との対談で、地方分権の大きな狙いは、お上依存から脱却して自立の精神を国民に持ってもらい、国民が主役の地方政府を確立することだと述べている(脚注9)。

地方分権の「地方に自由を」というのがメインヴィジョンで、次のような原則を掲げている。

(a)近接性の原則:国民にもっとも近いところで権限と責任をもって地方自治を行う。

(b)補完性の原則(サブサイディアリティ):地方でできることはすべて地方で行い、地方にできないことだけを補完的に国が行う。

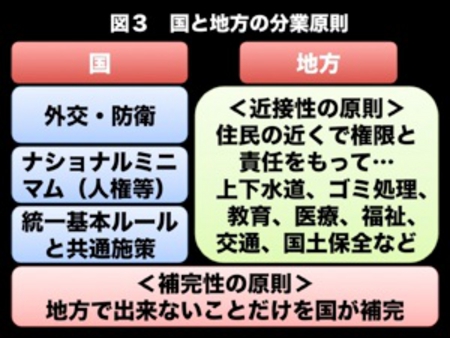

そうなると、国が行うことは、次の三つに絞られるだろう。

1)外交、防衛(国の存立のために必要な事項)

2)ナショナル・ミニマム確保(人権・生存権・労働権など)

3)全国的に統一して定めることが望ましい基本ルールの制定、全国的規模・視点で行われることが必要な施策・事業など(図3)。

これまでの第一次勧告で、地方分権委員会は、都道府県から基礎自治体に対して、六十四の法律で三百五十九の事務権限を委譲せよと提言した。

また、第二次勧告では、本来、自治事務であるものは地方に委ね、約五百法律の約一万条項のうち、約四千条項について国の縛りを見直すことを提言した。

ところが、各官庁からはほとんどゼロ回答だった。

「サービス実施のために国の財源を地方へ移さなければならないからですね。それは自分たちの権限や仕事を失うことになってしまう(片山)。

もうお話になりません(笑)。しかし、千丈の堤も蟻の一穴から崩れるともいいますからね(丹羽)」

霞ヶ関は全くやる気がない。地方分権の推進は、我々国民と日本の国を食い物にしている最大の利権団体である霞ヶ関を解体することに他ならない。

しかし当の官僚からすると、自分で自分の首を締めることになる。ゼロ回答以外のものを引き出すこと自体、どだいムリなのである。

中央集権から地方分権への権限委譲は、ボトムアップからトップダウンへの政策決定システムの変革とともに、「官僚内閣制との訣別」を志す者たちにとって、譲れない戦いの最前線となる。(つづく)

脚注

8)伊藤雄一郎著「菅直人の一歩」KKベストセラーズ、2009年

9)丹羽宇一郎、片山善博、「地方分権こそ霞ヶ関解体の第一歩」新政権は人事権を握り、省益しか興味のない役人を追放せよ、文藝春秋、10月、2009年

(2947文字)

▲ ページトップへ

iv )壮大な実験( III )政策決定システムの転換

2009.9.25

by OWL

政策決定システムの転換

日本国中に漂う行き詰まり感、閉塞感の一因は、政治家がリーダーシップを発揮できない官僚支配の呪縛にある。そこから脱出する道筋について考えている。本稿はその最終回。

予想される困難

前出の伊藤雄一郎氏(新政権ブレーンの一人、元日本経済新聞記者)は、困難を予想する(脚注10)。

「たしかに国家戦略局を新設するにしても、国会議員や民間人有識者を登用するのはいいが、一方で現場で法案を書き、情報を把握している官僚がいないことには始まらない側面もある。

しかし、彼らの多くは、出身省庁の顔色を窺いつつ、官邸の考え方を持ち帰る、ある種の『スパイ』にもなり得る。そのため、民主党は『志ある官僚に、片道切符覚悟できてほしい』と呼びかけるだろう。

しかし『それは無理がある』と総務省のある官僚は言う。『われわれだって、守るべき妻子と生活がある。次の仕事を斡旋してくれるなら別だが、いつ倒れるかわからない政権にそう簡単に人生をゆだねるわけにはいかない』

実際、安倍内閣でも官邸スタッフの公募を霞ヶ関に呼びかけたが、蓋を開ければ各省庁が選んだ『ひも付き自薦者』ばかりで、唯一の例外が財務省出身の高橋洋一だった、という過去もある。

このように、民主党の霞ヶ関改革案に対して官僚たちは総じて冷ややかで、『できるはずがない』『お手並み拝見』との態度が大半だ。

『政治家が百人役所に入ってきても、どうってことはない。今までも大臣以下、六十五人の自公議員がいたのに、ちっとも機能していない』(経産省)

『事務次官会議は各省庁間で調整を終えた案件に印鑑を押すだけなので、廃止しても何も変わらない』(環境省)

『そもそも首相官邸に(国家戦略局スタッフの)三十人も入る部屋がない(笑)』(総務省)」と。

毎日新聞特別編集委員の岸井成格(しげただ)氏も、難しさを予感している。

「早くも『政権交代とはこういうことか』と実感させられる機会があった。……四月からBS・TBSでスタートした若手の国会議員や知事、市長らの討論番組『われらの時代』でも、元官僚出身の与野党議員、首長から『脱・官僚』をめぐって率直な意見が相次いだ。

こうした議論を通じて浮かび上がってきたのは、『官僚主導』を『政治主導』に、とりわけ『首相官邸主導』に転換するには『制度、法律を変えない限りムリだ』ということ。『首相や大臣の指示には”面従腹背”、制度、法律をタテにいくらでも拒否できる』という」

そして、面従腹背を許さないために、内閣法、国会法、各省庁設置法などに“横グシ”を刺す必要があるという。

「『政治主導確保法』または『政治主導貫徹法』(いずれも仮称)などが必要になりそうだ」と予測する(脚注11)。

人事権行使による官僚制御

前述した丹羽氏と片山氏の対談で、人事権を握りそれを実際に行使することにより、霞ヶ関の解体は実行に移せると、片山氏は述べている。

「役人ほど甘い仕事はないと痛感しますね。権限、権益は持っているのに、責任は取らなくていい。役人の人事や給与、昇進の問題とセットで考えなければならない。

官僚集団は、改革を骨抜きにしようといつも虎視眈々としているのです。では、どうしたらいいか。私は、人事権を政治が行使すれば官の改革はそれほど難しいことでないと考えています。

公務員を選定、罷免することは、国民固有の権利です。これは憲法に明記されています。だから、国民の代表である政治家、国会で首班指名された総理が率いる内閣が人事権を持っていることになります。しかし、各省の大臣は今までのところ、まったく行使できていない。

各省の人事は、官僚ないしそのOBの意志に従って、自給自足的に行われています。だから、内閣の方針として地方分権を進めるといったところで、官僚が足を引っ張るような真似をしても、政治家が人事権を行使しないからちっとも怖くない。

自分たちの集団の利益を守るために行動していれば、組織の中で是とされて、出世していくのが官僚の世界です。

官僚改革には、組織機構の改革とか省庁再編の問題もありますが、まず政治家が人事権を行使すること。これがもっとも効果的だと思います」と(脚注9)。

それに応えて、丹羽氏も、地方分権との絡みで次のように締めくくっている。

「霞ヶ関が解体すれば、とうぜん国会議員の数も減るでしょう。ビルはいまの半分で済むかもしれませんね(笑)。その分、地方に人が移り、より充実したサービスを受けられる。

地方のほうが住民の公共サービスに尽くすことができ、やり甲斐があるという時代がきっと来るはずです。そのためには千丈の堤に蟻の一穴を開けること。その一穴が頑迷固陋(がんめいころう)の霞ヶ関を崩すスタートになると信じています」と(脚注9)。

さすが正論である。是非、やっていただきたいと思う。自分のため、出身省庁のためではなく、国のために奉仕するのが公務員の務めなのだから、それに抵抗する人は去ってもらえば良い。それだけだ。

対談のサブタイトル通り、「新政権は人事権を握り、省益しか興味のない役人を追放せよ」である。国民の負託を受けた新政権が、果たしてそこまで踏み込んだ「改革の断行」が可能か。まさに「やる気」が試されている(図4〜5)。

壮大な実験

岸川成格氏は言う。「維新以来、敗戦でも変わらなかった『中央集権』と『中央官庁(霞ヶ関)主導』の政治・経済システム、とりわけ政策決定システムの転換が求められてきたように思う。

しかし、このシステムは近代・現代日本の統治機構の基本であり『成功モデル』でもあっただけに、その転換は容易ではないだろう。

それだけに鳩山内閣も、惨敗から再建を目指す自民党にとっても、この新しい国づくりの気概と覚悟が試され続けることになるはずだ」と(脚注11)。

伊藤雄一郎氏も、次のようにまとめる。

「それでも三十代の若手官僚の一部には、

『改革はチャンスでもある』(国交省)

『一緒になって汗をかき、苦労を共にしてくれるなら本気でついてく』(経産省)

と期待感も広がりつつある。そうした少数の革新官僚を巻き込みつつ、当面は手探りで進んでいくしかない。

『一度やってみろ』と国民は民主党に託したのだ。

それに応えて成功させるためにも、少なくとも各省庁に送り込む百人は、任期中まったく異動させないくらいの覚悟が求められる。功名心にはやる議員から突き上げを食らって、大臣ポストのたらい回しを行うようでは、官僚に足元を見透かされるのは間違いない」

「いずれにせよ……霞ヶ関への宣戦布告はなされた。時代の閉塞感、不況のストレス、有権者の政治的成熟、自民党への嫌悪感などが民主党を後押ししている。明治以来、脈々と受け継がれてきた官僚内閣制を本当に変えられるか」

「明治維新は尊王攘夷運動が原動力になったが、徳川幕府を倒したとたん、新政府はそんなことは忘れてしまったかのように、開国を進めた。しがらみや前例のないことは不安定な分、最初に手がけた者が基準をつくれる。

壮大な実験の連続になるだろう。明治維新のとき薩長中心の新政府は、旧幕臣である勝海舟や榎本武揚さえも大臣に取り立てた。それくらいの懐の深さを見せ、抵抗を乗り越えて官僚をとりこめるか」と(脚注10)。

マスコミには、「不安」「戸惑い」「手探り」との言葉があふれ、特に外交では「信頼を損ねる」「日米同盟を揺るがすな」「基本政策の継続を」と、国民の不安を煽り、新政権の手足を縛ろうとするかのごとき表現が踊る。

正論なら真摯に耳を傾けるべきだが、それ以外なら雑音として扱って構わないと思う。正論として考慮に入れるべきものの原則は次の通りである。

統治原則の徹底(コーポレート・ガバナンス)、透明性、情報公開、説明責任という普通の会社が普通にやっているような当然のことを、当たり前に行うことに関する指摘。

近接性の原則、補完性の原則、ナショナル・ミニマムの原則という中央と地方の関係性の構築を行って行くことに関する指摘。

外交と経済に関しては、別の項目にゆずる(脚注12、13)。

「トップダウン方式の政策決定」「地方への権限委譲」を誰が望んだのか。他の誰でもない、この国の主権者たる「国民」が選挙によって新政権に託した。

「壮大な実験」となる「霞ヶ関との戦い」に、官僚の抵抗を抑えて勝利できるかどうか。その戦いに勝つための力の源泉は、国民が新政権を支えているという事実である。

(了)

脚注

9)丹羽宇一郎、片山善博、「地方分権こそ霞ヶ関解体の第一歩」新政権は人事権を握り、省益しか興味のない役人を追放せよ、文藝春秋、10月、2009年

10)伊藤雄一郎、「『脱官僚』鍵は国家戦略局」、「政府へ百人の政治家を」「予算編成は官邸で」果たして官僚支配を打ち破れるか、文藝春秋、10月、2009年

11)岸井成格、「鳩山内閣 官僚の面従腹背を許すな」毎日新聞、2009年9月22日

12)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/10/17_xiii’’’’’’)番外編5%E3%80%80二度と負けない外交.html

13)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2010/3/22_xiii’’’’’’’)番外編6%E3%80%80強欲資本主義と日本.html

(3849文字)

▲ ページトップへ

v )二度と負けない外交( I )戦後世界の大枠

2009.10.17

by OWL

戦後世界の大枠

日本の外交はどうあるべきか。新政権になって変化が起きてきそうだ。マスコミには、「不安」「戸惑い」「手探り」との言葉があふれ、特に「信頼を損ねる」「日米同盟を揺るがすな」「基本政策の継続を」という表現が踊る。

世界同時不況が進行する中、影響力に翳りが見えてきたアメリカ合衆国と、台頭する中華人民共和国に挟まれて、外交が得意とはいえない我が国が、どのように今後の舵取りをしていくべきか。まさに待ったなしの選択、決断が迫られる状況だ。

これまでの政策がすべて良かったわけではないだろう。でも本当に大丈夫だろうか?そう心配するのもムリはない。今回は外交に焦点を当てて考えてみる。

戦後世界の大枠

第一次世界大戦終結後、世界の人々はもう二度と惨劇を繰り返さないようにしようと考えた。にもかかわらず、第二次世界大戦が起こるのを防げなかった。その第二次大戦終結にあたり、アメリカ合衆国大統領フランクリン・D・ローズベルトは、特に次の点にこだわった。

それは、交戦相手国に対して決して妥協せず、勝者と敗者を徹底的に明確化することだった(脚注1)。ドイツに対しても日本に対しても、無条件降伏しか認めなかった。戦後処理でも、ニュルンベルク裁判、東京裁判で、勝者が敗者を徹底的に裁き、戦争犯罪者を処罰した。勝者は絶対的正義で、敗者を絶対悪とした。

第一次世界大戦終結時は、無条件降伏という形にこだわらなかった。停戦→講和会議→戦争終結という形をとった。それ以前の多くの戦争がそうである。無条件降伏が戦争終結の形となった場合の方が少ない。ニュルンベルク、東京などの戦争裁判自体が少なかった。

ドイツとともに(脚注2)、日本は「世界征服をたくらみ他国の領土を侵略した」とされ(脚注3)、戦争指導者が犯罪者として裁かれた(脚注4)。それをドイツも日本も受け入れ、再スタートを切った。これが戦後世界の大きな枠組みである。多くの論点が今なお存在するが、かくの如く戦後世界が始まった(図1)。

戦後世界はすぐに東西対立という冷戦へと変容していった。幾度となく深刻な危機を迎え、乗り越えつつ、ベルリンの壁の崩壊(脚注5)を迎えるに至った。冷戦は終結して、その後の世界はどんどんとグローバル化し、一つへと向かって行った。

しかし、終戦後の大きな枠組みはというと、形の上では変わっていない。国連憲章には、いわゆる「敵国条項」が残っていて、大日本帝国、ナチスドイツ、イタリア、ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、フィンランドが旧敵国に該当すると考えられている(脚注6)。

一九九五年の国連総会で、「敵国条項」を国連憲章から外す決議案が採択された。しかし、未だに大多数の加盟国から批准されておらず、国連憲章に残っている(脚注6)。これが現状である。

存在する論点

戦後世界の大枠という現実を、日本人の多くは反論せずに受け入れている。戦争自体を敵視し、忌み嫌い(脚注7、8)、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」している(脚注9)。ただ、今後の日本の行き先を真摯に考える上で、大きな論点が存在しているのは事実である。

その論点とは、次のようなものである。

(1)どのような歴史的事実があったのか?それぞれはどのような歴史的意義をもつのか?

(2)今後の世界は、どのような方向に向かって行こうとしているのか?

(3)日本の安全保障はどのようにして守るのか?平和はどのように達成されるべきか?

(4)国益に照らして、日本はどのような意見、情報を発信し、提案をしていくべきか?

それぞれを説明し徹底的に検証することは本記事の趣旨ではないが、上記の論点を踏まえた上で、次のような考えが真っ向から対峙している。

A)私たちには反省が足りない。二度と戦争が起きないように、もっと徹底的に戦争責任を追及するべきである。諸外国、アジアの国々に対して反省の気持ちを表し、行動でも誠意を示すべきである。戦争を美化しようとする動きに徹底して反対しなければならない。

B)私たちは、あまりにも受け身だった。言われるままで反論しなかった。歴史的事実とその意義は、ほんとうに、諸外国に言われ多くの日本人が受け入れいている通りなのか。はたして国益は守られるのか。もっと自分で考え、判断し、提案していかなくてはならない。

私たちの多くは、A)とB)の中で揺れ動いているというのが現状なのかもしれない。A)と言われればその通りだと思い、B)と言われればその言い分にも一理あると考える。

ただ、A)にもB)にも真実がある一方で、それぞれに「あやうさ」が同居しているように思う。

A)では、歴史的事実とその意義に対して、狭い視野からしか回答を見つけないようにしている印象がある。思考停止、他律的、受け身的で、対等な関係に立とうとはせず、いつまでも自主的な振る舞いができないように思える。

ロシア、韓国、中国、台湾との間に、領土問題や資源問題が存在し、それをどう解決して行くのか。国益とは何か、何でないかについて、A)では論じるのを避けていて、実際の問題の解決がはかれないように感じられる。

B)では、外交べたで、経験の少ない日本が、はたして「したたかな諸外国」と対等にやっていけるのか、「独りよがり」や「偏狭なナショナリズム」に陥るのではないかという心配がつきまとう。

これまでの舵取り

これまでの政権ではどういう態度だったのだろう。閣僚や要人が「妄言・失言」を繰り返しては、韓国や中国から非難の声が上がり、それに一つ一つ対応することが多かった。

確かに「村山談話」を発表して公式見解としている(脚注10)。しかし、上記のB)を表立っては言わないけれども、A)に対しても積極的、肯定的に対応しないというスタンスで、A)B)双方の意見の間で微妙なバランスをとっていたように思える。

国家安全保障の基本を日米同盟に置き、米軍の駐留を戦後一貫して認めてきた。それどころか「思いやり予算」と称して、二千百億円前後の在日米軍駐留経費を毎年負担してきた(脚注11)。

「靖国」や「教科書」に関しては、純粋な国内問題であるにもかかわらず、ずいぶん「非」を認め、「言い分」を聞くかのように配慮を重ねてきた。その一方で、中国や韓国の反日教育や偏向した教科書の記述内容には、一切意義を申し立てたり反論したりして来なかった。

アメリカは出来るだけ刺激しないように、中国や韓国もできるだけ刺激しないようにと、微妙なバランスをとりながら、国内の意見にも配慮しつつ政策を進めてきた。

アメリカに対しても、中国や韓国に対しても、そのままの外交姿勢、外交政策で良いのか?そういう疑問は確かに生じていただろう。(つづく)

脚注

1)アーネスト・メイ「歴史の教訓 戦後アメリカ外交分析」(進藤榮一訳)、一九七七年、中央公論社。

2)http://ja.wikipedia.org/wiki/ニュルンベルク裁判

3)http://ja.wikipedia.org/wiki/ポツダム宣言

4)http://ja.wikipedia.org/wiki/東京裁判

5)http://ja.wikipedia.org/wiki/ベルリンの壁

6)http://ja.wikipedia.org/wiki/敵国条項

7)井沢元彦「穢れと茶碗」1994年、祥伝社ノンブック、祥伝社。

8)「死、ケガレ、差別」、http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/3/22_ⅶ)_ケガレと差別.html

9)日本国憲法前文

10)http://ja.wikipedia.org/wiki/村山談話

11)http://ja.wikipedia.org/wiki/思いやり予算

(3188文字)

▲ ページトップへ

v )二度と負けない外交( II )米中二極化と日本

2009.10.18

by OWL

米中二極化と日本

新政権での舵取り

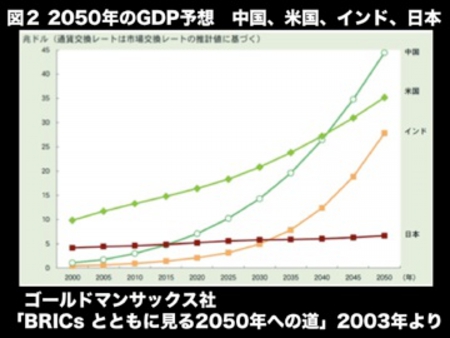

米国のゴールドマンサックスという会社が、二〇〇三年に新興国BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の台頭をもとに、二〇五〇年までのGDPランキング予想を発表した(図2)。二十一世紀半ばには、中国、米国、インドの順になるというのである。

また、国際政治も、まずは米中二極化を迎えることがさかんに言われている。

民主党のブレーンの一人である寺島実郎氏は、新政権での外交の舵取りを、「米中二極化『日本外交』のとるべき道」と題して、次のように解説している(脚注12)。

(1)アメリカとの関係を大人の関係にすること

(2)アメリカをアジアから孤立させないこと

(3)中国を国際社会の一員として責任ある関与者として抱き入れること

中身を見ると、新政権がこれまでに打ち出している外交政策との一致点が見えてくるように思える。長いが、ほぼ全文を引用しよう。

外交原則その一『アメリカとの関係を大人の関係にすること』

「私は日本の外交原則を改めて明確にすべきと考えています。まずは対米についての二つの原則について論じておきましょう。一つはアメリカとの関係を『大人の関係』にすること。もう一つは『アメリカをアジアから孤立させない』ということです。

この原則はまさしく、日米安保同盟のあり方を根本的に見直すことに他なりません。

他国の軍隊が敗戦国に一時的に駐留することは珍しいことではありませんが、戦後六十年以上も在日米軍を抱える日本の現状は歴史的にみて、異常といえます。冷戦後ドイツは在独米軍基地の縮小と地位協定改定を実行しています。

『独立国に外国の軍隊が駐留し続けていることは不自然だ』という常識を日本は一刻も早く取り戻すべきなのです。ましてや、日本は米軍駐留コストの七割を負担している。こんな例は世界にない。

こうした現実に対して新しい議論が興らないのは、日米関係を議論するパートナーがワシントンにおける知日派、親日派と日本における知米派、親米派の一群だけで成り立っているからです。

日米互いに固定化した者同士のエール交換だけで済まされてきた。いわゆる日米の『安保マフィア』の間からは、新時代に適した戦略的な議論は生まれません。

たとえばインド洋での自衛隊の給油についても、”知日派”は『あれこそ日米同盟の信頼の証だ、期待している』と答えてくれるのですが、真の米国の世界戦略を考えている当事者の見方は全く違う。『日本は一体どんな優先順位でインド洋に派遣しているのか分からない』ととまどいの答えが返ってくるからです。

こんな現状に甘んじている日本が、果たして国際社会の中で自立した『大人の国』という認めてもらえるのでしょうか。

よく国際会議で海外の専門家から『日本は敗戦の中から復興した素晴らしい国だ』とお追従も言われますが、そういった発言の奥底には『しょせん日本はアメリカの周辺国だ』という認識が透けて見えます。日本は自らが置かれた立場をいま一度見つめなおし、自問自答すべきなのです。

これはかつての革新勢力の『反米・反安保・反基地』という議論ではありません。北朝鮮の核武装化、金正日体制の不安定化を前にした今、日米の軍事同盟それ自体は大切にすべきです。その上で『東アジアに軍事的空白を作らない形での米軍基地の段階的縮小と地位協定の改定』を目指すのです。

何よりも優先して実行すべきは『前方展開兵力』の必要性を原点から問い直すことです。前方展開兵力とは、アメリカが海外の前線に駐留させている兵力のことですが、東アジアにおいて沖縄や朝鮮半島にアメリカ軍が軍事基地をもっているのは、北朝鮮の南進に対して瞬時に対応するためだ、というもっともな理由があがるでしょう。

しかし、軍事技術は冷戦の時代から比べて遥かに発達しています。戦略情報戦争と呼ばれるほどの時代に、兵力そのものを前線に配置する意味は変化しているのです。

とはいえ、アメリカは前方展開兵力の見直し、基地縮小によって『沖縄・朝鮮半島』から『ハワイ・グアム』の線まで軍事基地を引き揚げることに対してまずは反対するでしょう。軍の本能として縮軍を拒否する心理がはたらくでしょうし、駐留経費の七割が負担軽減されていた基地をみすみす畳むなど不利益極まりないことだからです。

東アジアの安全保障を確保しつつ米軍との間合いを取り、かつ米軍が経済的にも納得する形で事態を解決する、この難しい連立方程式に答えはあるのでしょうか。

ポイントは『オーバー・ザ・ホライズン・ポリシー』、緊急派遣軍構想です。これは文字通り『地平線の彼方』に控えてはいるが、有事の際には派遣軍を出すという安全保障の方式で、アメリカが実際、中東に対して行なってきた方式でもあります。

例えばこの方式を日本がアメリカに対して提案し、ハワイ・グアムに置く東アジア安定のための緊急派遣軍維持のためのコストを日本が応分負担することにすれば、アメリカも納得してくれるのではないでしょうか。

縮軍で失うダメージや日本が負担していた駐留軍費という経済的メリットも損なわず、かつハワイ・グアムへ基地が引き下がっても東アジアの安全は一定の範囲で保障されるというわけです。

もちろん日米韓提携構想にすることも可能でしょうし、コストの応分負担を専守防衛型の軍事技術の共同開発費にも向けるという可能性も検討に値するでしょう。

反米でも嫌米でもないかたちで、冷戦の枠組みをどう脱却していくか。そして、駐留米軍を削減して、日本の主権を回復する。アメリカと『大人の関係』をどう構築していけるかーーーここが知恵の出しどころです。日本外交、ひいては日本の国のあり方を見据えた構想力にかかっているのです」

外交原則その二『アメリカをアジアから孤立させないこと』

「もう一つの対米原則論として唱えたいものは、『アメリカをアジアから孤立させない』ということです。

そのために必要なキーワードは『親米入亜』です。つまりアメリカがアジアから孤立しないように配慮しながら、モンロー主義(米国と欧州の相互不干渉の提唱)的DNAを潜在させるアメリカがアジアに建設的に関与するよう働きかけることが重要になってくるのです。

逆に言えば、これは日本がアジアから信頼を確立していなければ実現できない理念です。今こそ日本はアジアと米国をつなぐ『ブリッジ』としての役割を発揮できる段階に来ているのです。

ちょうどイギリスがアメリカの主張や利害を大陸欧州諸国につなぐ役割を担っていますが、日本もこうした役割を米中関係において担うべきなのです」

外交原則その三『中国を国際社会の一員として責任ある関与者として抱き入れること』

「もう一つの『外交原則』に挙げたいものは、中国を国際社会の一員として責任ある関与者として抱き入れるということです。

私の『原則論』はアメリカへの過剰期待と過剰依存の路線から脱却し、自立した日本を目指せ、ということに集約されます。そのためには、かつての超大国『アメリカ』と、中華思想の本家・中国に挟まれて極めて難しいハンドリングをしながら、米中の力学に振り回されない日本を実現すべきだということです。

この日米中の三ヶ国関係において、トライアングルを正三角形により近づけるような『対米』『対中』外交戦略を、日本は目指すべきなのです。」(つづく)

脚注

12)寺島実郎「米中二極化『日本外交』のとるべき道」文藝春秋、10月、2009年

(2885文字)

▲ ページトップへ

v )二度と負けない外交( III )大転換のシナリオ

2009.10.19

by OWL

大転換のシナリオ

大転換のシナリオ

一見して、中国にどのようにあい対するか、ほとんど書かれていない。そこが曖昧で、疑問が幾つも出てくる。しかし、そういった疑問はいったん傍らに置くとして、寺島氏の結論と言える部分を引用しよう(脚注12)。

「さて、こうした外交の一大転換を民主党外交は担えるかどうか。それは民主党が内政も外政も一体となったあるべき日本の構想を描けるかどうかにかかっていると考えています。

これまで日本外交は、一貫して自民党と外務省、ワシントンの一部の関係者の蜜月に全てを委ねていたからこそ停滞していたのです。

それを突き破るためにも、『民主党政権』となれば、政治主導で国家戦略を総合的に研究するような自前の組織を持つべきかもしれません。もちろんこれを実行することは困難であることが分かっています。しかし、大転換の構想を持たなければ立ち行かないところまで日本外交は岐路に立たされているのです。

過去の日本外交のように、御用聞きよろしく性急にアメリカに握手をしに行くのではなく、『日本が実現したいこと』をきちんと詰めてから相手側に問いかける戦略が必要になってくるでしょう。じつはアメリカも本音では、日米を『大人の関係』にする上で、それを望んでいるのです。

大人になれないままの子どもの国が、いかにして冷戦構造から抜け出してゆくか。それは我々自身がひきずってきた古き冷戦型の思考を捨て去り、大転換のシナリオ(構成力)を打ち出せるかにかかっています」

さてどうだろう。日本の安全保障、経済の発展、国益のために、このままで良いのだろうか。確かに、そう考えてきた国民も多かったように思う。子どもの国が大人になる。日本外交が自立する。それを望まない人は稀かもしれない。

これまで、右顧左眄、米国や中国、国内の左右意見に配慮し、微妙なバランスをとりながら、受け身の御用聞き外交を続けてきた子どもの国が、大人になろうとする。本当になれるかという心配はあるが、政権交代により、まさに大きく舵が切られたようである。

想起される疑問点

外交政策の転換により起ってきた当然の心配には、次のようなものがある。

1)価値観を共有していない中国との東アジア共同体構築で、基本的な価値観を共有している米国との同盟関係をどのようなものとしていくのか?

2)民主化されていない中国をそのまま受け入れるのか?戦後、中国国内では、毛沢東の中国共産党により七千万人以上もの人々が殺されたと言われている(脚注13)。今も、チベットや新疆・ウィグル自治区での弾圧が続いている。そういった人権問題を不問に付すのか?

3)先日北京で行われた建国六十周年の軍事パレードに見るように、何十年か前の共産主義国家よろしく、沢山の武器で諸外国を威嚇する、時代錯誤的で非常に異質な国を、そのまま受け入れるのか?それらの武器が日本にも向けられていることに対して、どのように対処しようとするのか?年率十%以上の伸びを示している中国の軍事力の問題をどのように扱うのか?世界にとって、特に周辺諸国にとって脅威ではないのか(参考図3)?

4)尖閣列島の領有権問題、排他的経済水域の国際的取り決め無視という領土問題、東シナ海のガス田開発という資源問題で火種が残っている国と、いったいどのように付き合って行くのか?外交カードを最初からたくさん切ってしまった新政権は、相手から与し易いと侮られるのではないだろうか?

5)台湾の武力統一を公言している中国は、現在建造中のものも含め空母を沢山作り、将来は太平洋の西半分を自分の支配権の及ぶ領海のごとく振舞おうとするだろう。台湾をめぐって、米中が武力衝突するリスクだってあり得る。それらに対して、日本は一体どう対応しようというのか?

6)江沢民以来進められてきた、反日を国是とする国づくり、教育の問題、歪んだ中国の歴史教科書の問題に対して、どのように対応するのか?日本からのODAに全く感謝もせず、国民にも知らせず、軍事費や反日施設建設にあて、ひたすら日本を悪者に仕立てる中国の対日政策を目の前にして、どうやって日本の国益を守るというのか?

7)中国の国益からすると、日本と米国との間に楔を打つとともに、日本を悪者に仕立て続け、国連の敵国条項をいつまでも残し、常任理事国には決してせずに戦後の大枠を変えないという外交政策に出る可能性が高いだろう。それにどう対応するのか?

8)したたかな中国外交と米国のはざまで、他の国々の人々を善意のカタマリと見なす日本が翻弄されるのではないか?子どもでお人好しの日本外交では、我が国は奈落の底に深く深く沈んでしまうのではないか?

これらは、総じて次の二つに集約できる。

米国との「大人の関係」を言うのなら、中国やアジア近隣諸国との関係でも同様に、「大人の関係」を作る気が本当にあるのか?

米国との同盟関係を崩してしまうリクスと、中国の軍事的脅威に圧倒されるリスクの両方を回避しつつ、大転換のシナリオを打ち出せるか?

一部の新聞および関連する出版物に沢山載っている、上述した彼らの言い分には、世界の国々のしたたかさ、たくましさ、腹黒さと、外交の舵取りの難しさという現実に目を向けるべきだという点で、一理あるという印象だ。

はたして、日本はこうした困難な外交の舵取りを主体的にやって行けるのか?大きな冒険は既にスタートしてしまった。非常に「心配だ」という本音が聞こえてくる。(つづく)

脚注

12)寺島実郎「米中二極化『日本外交』のとるべき道」文藝春秋、10月、2009年

13)石 平「中国大虐殺史—なぜ中国人は人殺しが好きなのか」2007年、ビジネス社

(2313文字)

▲ ページトップへ

v )二度と負けない外交( IV )譲れない一点

2009.10.20

by OWL

譲れない一点

日本の外交で絶対に譲れないコンセプトとは何か。

世界史に見る戦争

前回、外交政策の転換により起ってきた当然の心配を列挙した。

特に、「1」価値観を共有していない中国との東アジア共同体構築で、基本的な価値観を共有している米国との同盟関係をどのようなものとしていくのか?」と、

「7」中国の国益からすると、日本と米国との間に楔を打つとともに、日本を悪者に仕立て続け、国連の敵国条項をいつまでも残し、常任理事国には決してせずに戦後の大枠を変えないという外交政策に出る可能性が高いだろう。それにどう対応するのか?」である。

先の戦争が「世界征服をたくらみ他国の領土を侵略した」ことを全面的に肯定しろ、日本の犯した罪を世界中にさらに広めよう、永遠に記憶にとどめておく運動をこれからも展開しようというのが、残念ながら中国・韓国の立場のようだ。

反日を国是としている国々と、果たして共同体などができるのか?どのような形の共同体にしようというのか?という強い疑問が湧くのは当然だろう。

日本国内には、反日の根拠となっている彼らの歴史認識に対し、事実で反論して行くべきではないか、という意見が根強く存在するからだ。

たとえば「南京問題」一つとっても、世界史的に見て功罪を斟酌した時に、たとえば毛沢東の共産党が自国で行った七千万人超の犠牲者を生み出した行為(脚注13)と比べて、いったいどうなのか?その評価のバランスは、果たして釣り合いがとれているものなのか?

こうした疑問などを思いめぐらしているうちに行き当たったのが、古代ローマの歴史をテーマにした小説を書いている塩野七生氏の文章である。塩野氏は、八月十五日の日付で、その日に考えたこととして次のような文を寄稿している(脚注14)。これも長いが引用する。

「中世の十字軍時代の史料を読んでいて感じたことなのだが、当時の西欧のキリスト教徒にとっての十字軍は、イエス・キリストのために行う聖戦だった。ところが攻めて来られた側のイスラム教徒たちは、宗教戦争とは見ずに侵略戦争と受けとっていたのである。宗教心から起った戦争ではなく、領土欲に駆られての侵略というわけだ。

そのアラブ側の史料を読みながら、私は思わず、ならばその前の時代の北アフリカやスペインへのイスラム勢の侵攻は何なのよ、と言ってしまった。あの時代のイスラム教徒は、右手に剣、左手にコーランという感じで、地中海の南にかぎらず西側までもイスラム下に加えて行ったのだ。

戦争が、侵略かそうでないかという問題は、今に始まった話ではなく昔からのテーマであり、つまり戦争とは、攻めて来られた側から見ればすべて『侵略戦争』なのである。

ところが、この見方とは別に、攻めた側も攻められた側も『征服』という見方で一応は合意している戦争がある。

アレクサンダーの東征、ユリウス・カエサルによるガリア戦役がその好例だが、なぜこれらが『侵略』とは言われず『征服』とされているのか。

二例とも、すぐそばの強力な敵を排除することで自国の安全を保証するという意味では防衛戦争だったが、それに勝利した後も引き返さずに突き進んで行ったのだからこれはもう侵略だと思うのに、侵略ではなく征服とされている。どこにそのちがいがあるのか。

私の想像では、そのちがいはただ一つ、勝ったか負けたか、によると思っている。防衛戦争に勝ち侵略戦争に移っても勝ち続けて占領地に新秩序を樹立し、それが定着して始めて征服ということになるのだ、と。

ゆえに、征服までも長期に定着させるにはなかなかの『芸』、つまり政略(ストラテジー)が必要になる。アレクサンダー大王は自分もふくめたマケドニアの武将一万人と敗者側のペルシャの女たちとの結婚を強行したし、ユリウス・カエサルに至っては、現代の国会に当たる元老院の議席を、昨日までの敵であったガリアの有力者たちに提供したのである。

防衛と侵略の段階ならば軍事力が主人公だが、征服の段階に入るや、それも長期に定着させるとなると、政治感覚がモノを言ってくるというわけである。

第二次世界大戦での日本も、防衛で始まり侵略に移った後でも勝ちつづけて大東亜共栄圏を樹立し、しかもそれが百年もつづいていたとしたら、侵略戦争と言われることもなかったろう。だが、その前に負けたのだ。

七百年も昔にキリスト教側の敗退でケリがついてはずの十字軍でさえも、今なおイスラム側では侵略戦争としているくらいなのだ。つい半世紀前に終わった戦争が侵略とされてもしかたがないのではないか。

ゆえに私には、日本がしたのは侵略戦争であったとか、いやあれは侵略戦争ではなかったとかいう論争は不毛と思う。はっきりしているのは日本が敗れたという一事で、負けたから侵略戦争になってしまった」と。

塩野氏が「あれは侵略戦争だった。日本はもっと反省しろ」という立場なのか、「自虐的な歴史観はダメだ。もっと誇りを持て」という立場なのか、浅学にして私は知らない。しかし、「不毛な論争だ」という意見は、まさに傾聴に値すると思う。

負け戦をしない

塩野氏は、日本の進むべき道を一言で言い切る。「二度と負け戦さをしないで済む」道を選ぶべきだというのである。続きを引用しよう(脚注14)。

「この後は、過去ではなく現在と未来に話を進める。そこで論じられるのはただ一つ。どうやれば日本は、二度と負け戦さをしないで済むか、である。

憲法では戦争はしないと宣言しています、なんてことも言って欲しくない。一方的に宣言したくらいで実現するほど、世界は甘くないのである。多くの国が集まって宣言しても実現にはほど遠いのは、国連の実態を見ればわかる。

ここはもう、自国のことは自国で解決する、で行くしかない。また、多くの国が自国のことは自国で解決する気になれば、かえって国連の調整力より良く発揮されるようになるだろう。

二度と負け戦さはしない、という考えを実現に向って進めるのは、思うほどは容易ではない。最も容易なのは、戦争をすると負けるかもしれないから始めからしない、という考え方だが、これもこちらがそう思っているだけで相手も同意してくれるとはかぎらないから有効度も低い。

また、自分で自分を守ろうとしない者を誰が助ける気になるか、という五百年前のマキアベッリの言葉を思い出すまでもなく、日米安保条約に頼り切るのも不安である。

なにしろ数千人の兵士を失っただけで厭戦気分に満ちてくるアメリカ人が、石油も出ず民主化の必要もない日本を守るのに、自国の若者たちを犠牲にするとはどうしても思えないのだ。

軍事同盟に頼りきるわけにいかないとなれば、国際的に孤立しないことに賭けるしかない。だがこれが、外交ベタの日本人には難事ときている。と言って、難事だからと避けつづけるわけにはいかない。二度と負け戦さをしないためには、これしか方法はないのだから」と。

塩野氏は、さすがに「古代ローマ史」の専門家だけに、現実主義的である。しかも、歴史に照らして、大局に立ったものの見方をしている。

今後の舵取り

これまでの外交政策が良かった。そのまま続けて行くべきだ。そう考えている人は多くないだろう。子どもの外交から大人の外交へ。御用聞き外交から自立した外交へ。この変化は、恐らく多くの人から支持されるだろう。

政権交代により、外交政策は大きく舵を切った。

しかし、「容易ではない」ところの「二度と負け戦さはしない、という考えを実現に向かって進める」(脚注14)ために、どの方向に向かうべきか?そこに、道の大きな分岐点があり、議論が出てくるところである(図4)。

図4 手綱捌きが求められる外交

ここに手綱がある。日本人が大の苦手としている「外交」という荒馬についている。これまでは、あたかも他の国に握られていたかのようだった。その手綱を、今後どのように捌いて行くべきか。

壮大な実験が待っている。失敗の許されない試みである。国の繁栄と存続の運命がかかっている。国民生活の安全、私たちの生き死にがかかっている。

(了)

脚注

13)石 平「中国大虐殺史—なぜ中国人は人殺しが好きなのか」2007年、ビジネス社

14)塩野七生「日本人へ 八月十五日に考えたこと」文藝春秋、10月、2009年

(3350文字)

▲ ページトップへ

vi )強欲資本主義と日本( I )デフレ、貧困、強欲資本主義

2010.3.22

by OWL

デフレ、貧困、強欲資本主義

デフレスパイラル(の恐れが強いの)だそうだ。貧富の差が激しくなっているという。アメリカが唯一の超大国として君臨していた時代が終わりかけているものの、「強欲資本主義」はいまだに健在とのこと。現政権はとんでもない時期に経済の舵取りを任されたものだ。

今回は、日本の経済に焦点を当てて将来の方向性について書きとめてみたい。どういう社会の再構築が望ましいか考える。

ユニクロ栄えて国滅ぶ

物価が下がる → 企業が減収減益となる → 雇用が増えず賃金が下がる → 買い控えが起こる → 供給過多 → 安く売る → さらに物価が下がる → さらに減収減益となる → さらに賃金が下がる → さらに買い控える → さらに供給過多になる → さらに安売り → ……

この悪循環がデフレスパイラルである(脚注1)。日本の現状だそうだ。ずっと続くと、安定した職場に就職できるかそうでないで賃金格差が広がる。安定した職場の人も給料が増えない。給料が増えないなら、若者は結婚にも子育てにも踏み出せない。

人口もさらに減る。経済はますます縮小する。政治にも期待できない。教育もお金がかかるのでダメだ。中国などを中心としたアジアの成長の中で、この国だけが取り残されてしまう。日本は衰退の一途だ。そういった悲観論が蔓延している。

そんな中、ユニクロだけは絶好調だという。安売り競争の「勝ち組」といったところか。エコノミストの浜 矩子(のりこ)氏は、「自分さえ生き残ればいい、自分さえ勝ち残ればいいといった安売り競争の背後にある行動原理」を『自分さえ良ければ病』と呼ぶ(脚注2)。

氏はこの病の特徴を次のように説明する。

「自分にとっていちばん利益が上がるように行動しているつもりが、社会全体では不利益を生み、結局、自分自身も貧しくなってしまうことだ。

つまり剥き出しの自己利益追求の果てに待っているのは、共食い・共倒れの世界にほかならない。この現象を『合成の誤謬』という。

スーパーマーケットで買い物をする消費者は一円でも安く商品を買おうとし、スーパー側はコスト削減をすることで、一円でも安い値段をつけて、価格競争に勝とうとする。

双方ともに自分のために行動しているのに、それは労働者にはさらに一段の低賃金、企業には利幅の縮小をもたらす。結局のところ、みんな、自分で自分の首を絞めているのだ」と。

氏は、安売り競争を「社会を壊す恐るべき罠」と強く警告している。

貧困率

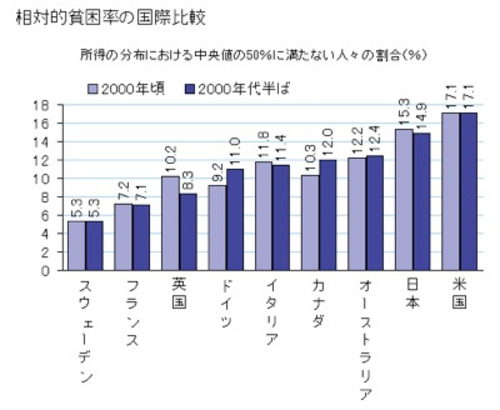

日本の貧困率(脚注3)が政府から発表され話題になった。かつては「一億総中流」と、賞賛とも揶揄ともとれる言われ方をしていた。しかし、今や二〇〇六年の統計で十五・七%の国民が相対的貧困の中にいるという。

OECDの定義によると、年収が全国民の年収中央値の半分に満たない国民の割合を、相対的貧困率と呼ぶのだそうだ。二〇〇八年の調査では、一世帯当たりの年間所得の中央値が四四八万円で、その半分である二二四万円以下が相対的貧困率の対象になるという。

同じ調査では、年間所得が二〇〇万円未満の世帯が十八・五%にも上るという。日本の国民の五人に一人、または五世帯に一世帯という驚くべき数字である。

二〇〇〇年の統計を欧米と比較すると、OECD加盟国の平均は八・四%。日本の相対貧困率は十三・五%で、米国の十三・七%に次いで二番目に貧富格差が大きかった。西欧諸国は軒並み十〇%以下で、北欧諸国が最も貧富格差が少なかった。

図1 相対貧困率の国際比較(http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4654.html より)

日本の相対的貧困率は一九八〇年代半ばから年々上昇している。特に一九九〇年代から、勤労者層の格差拡大が著しい。言わずと知れた非正規労働者の増加が主因で、非正規労働者間の格差も拡大しているという。

早稲田大学の若田部昌澄教授も、貧困率上昇に関連して「最近の調査によると、日本では高所得者層の数が増えているというよりは、貧しい人が増えているということです。これはゆゆしい問題です」と危機感を募らせている(脚注4)。

バブルがはじけたあとの一九九〇年代、日本社会はズタズタに切り裂かれた。多くの人々が塗炭の苦しみを味わった。そこに百年に一度の危機が見舞った。最悪の事態は過ぎたものの、危機前の水準には戻っていない。二番底が来る可能性も否定できないという。

強欲資本主義

百年に一度の危機による日本経済の落ち込みは他の国と比べて突出しているという。日本がを生産して輸出しているは高付加価値の耐久消費財である。どこでも不況になって真っ先に切り詰めるのは、耐久消費財の購入である。日本のものが売れなくなるのもムリはない。

しかも、既にGDPの一・八倍の借金を背負っている。昨年八月の総選挙で生まれた政権を、反対者たちは「経済政策がない」と切り捨てる。「経済成長戦略を描け」と迫る。日本はこれから漂流してゆくに違いない脅かす。私たちを悲観論ばかりが取り囲んでいる。

ただ、日本ではそもそも「経済成長」の見通しが立たず、日本の高度経済成長の要因はすべて失われているという。ピラミッド型の人口構成、賃金対比教育度が高く勤勉な就労人口の存在、安価で無限のエネルギー源、米国という巨大消費者市場など。

八月に敗れた政党ならば「経済成長」が可能となるのか?上述の状況下では、誰が政権を担っても簡単、単純ではなさそうだ。

経済成長神話の夢を追い求め続けることが可能なのか?神谷秀樹(みたにひでき)氏は次のように述べる。

「人口減、労働人口減、資源の制約、環境の制約などで、『よくてゼロ成長』の日本が、未だ高度成長の夢に浸り、将来の経済成長を当てにした借金を積み重ねるなど、次世代に対してあまりにも無責任である。

『借りるのも使うのも僕の世代。返すのは君の世代』というようなことを容認することは明確に間違いだ」と。

小泉時代の「構造改革路線」はレーガン・サッチャー路線の延長といえた。経済成長一本やりだった。一九八〇年代はそれでも良かった。しかし効率化だけが優先され、所得の再配分や不況の克服という安定化が無視され、社会の歪みが増した。時代にそぐわなかった。

所得格差について注目すべき統計がある。二〇〇七年、アメリカ人の上位〇・〇〇一%の金持ちが国民全給与所得の六%を得て、上位一〇%が約五〇%を独占したそうだ。アメリカの「経済成長」は極端な所得格差をもたらすものだ(脚注5)。

強欲(グリード)な資本主義、優勝劣敗、強い者が一人勝ちする。「これまでの資本主義」である。「強欲資本主義」と呼ばれる。富める者には恩恵をもたらすが、圧倒的多数の庶民にその恩恵は回らない。こうした極端な富の集中が強欲資本主義の正体である。

台頭著しい中華人民共和国でも、極端な貧富の差が生まれている。年収が一千万円から二千万円の人々が全人口の一〇%だという。何と日本の人口に匹敵するほどの人が富裕層だとのことである。今年中にGDPは日本を抜くと予想されている。

しかし、一人当たりのGDPは世界で二桁の順位でしかない。内陸部の農村から沿岸部への出稼ぎ労働者は、ひと月あたり二万円台の給与で働いているとのことである。拝金主義が横行している。中国の実態は共産主義ではなく、強欲資本主義そのものだろう。

さて日本はどうしたら良いのだろう。強欲資本主義を真似ることで、日本に何か利益があるのだろうか。(つづく)

脚注

1)http://ja.wikipedia.org/wiki/デフレスパイラル

2)浜 矩子「ユニクロ栄えて国滅ぶ」安売り競争は社会を壊す恐るべき罠だ、文藝春秋、10月、2009年

3)http://ja.wikipedia.org/wiki/貧困率

4)若田部昌澄「民主党よ、経済政策の基本に戻れ」拝啓 日本国内閣総理大臣鳩山由紀夫様

5)神谷秀樹「ウォール街『強欲資本主義』は死なず」文藝春秋、10月、2009年

(3200文字)

▲ ページトップへ

vi )強欲資本主義と日本( II )少なかった貧富の差

2010.3.28

by OWL

少なかった貧富の差

強欲資本主義に関する話題を取り扱っている。日本は強欲資本主義に倣って何の利益があるのだろうか。今回は少しばかり歴史を振り返ってみよう。

欧米ほど顕著でなかった貧富の差

歴史的に見ると、日本は欧米や中国で見られるような極端な貧富の差はなかった(脚注6、7)。十六世紀中葉から行なわれた政治経済改革の結果、国内秩序は安定し富は広く分配されるようになった。

多くの人たちは読み書きができ学習意欲が高かった。国内市場が栄え、交通網も見事に張り巡らされていた。資金は、贅沢を第一と考える人たちにではなく、投資事業に意欲を持った人たちの懐の中にあった。

そもそも欧州では、貴族と平民と農奴という身分社会にあって、極端な貧富の差が存在した。貴族は大多数の国民の犠牲の上に莫大な富を蓄え奢侈な暮らしをしていた。荘厳な建物も数多の美術品のコレクションも、富と権力が極端に集中していたことの象徴である。

民衆がその日のパンにも困っていたフランス革命前、マリーアントワネットは「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」と言ったとされている(脚注8)。彼女自身は言っていないという説もあるようだが、欧州に存在していた格差社会の象徴的な言葉である。

歴代の中国でも、権力と富は皇帝と科挙を通った官吏たちに極端に集中していた。農民は奴隷状態で赤貧に喘いでいた。多くの人々が流民となり現状に不満を持つ者に利用された。現皇帝と一族などを誅殺した者が、新しい皇帝を名乗るという易姓革命が繰り返された。

ひるがえって日本ではどうだっただろう。権力はサムライが握っていたものの、その生活はいたって質素だった。藩士たちが苦しい生活を強いられているのに一人だけ贅沢はできないと、藩主とその家族ですら倹約に心がけていた。

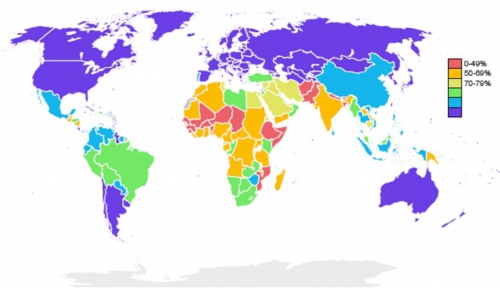

農民も貧しかったが、ある程度の自治が任せられ自由で平和な生活が営まれていた。貧富の差はあっても欧州や中国とは比べられないほど小さなものだった。

図2 現在の世界の識字率

十八世紀の成人男性識字率の国際比較については、日本が七〇%を超え、同時期

のロンドン(二〇%)、パリ(十%未満)を遥かに凌ぎ、トロイア遺跡を発見した

ドイツ人のシュリーマンらが驚きを以って書いているという(シュリーマン著、藤

川徹訳『日本中国旅行記』新異国叢書、雄松堂書店、1982年)。ただし、識字率

一〇〇%の武家が江戸の人口のかなりの割合を占めているための上げ底という見方

もあり、地方では二〇%程度だったと言われている。ただそれでも世界的に見て高

い。(http://d.hatena.ne.jp/ts12345/20080327 より)

江戸時代のサムライは政を支える事務官だった。平和な時代が続いたので領地は増えず、収入の伸びはほとんどないか限定的だった。サムライは質素な暮らしをしていたが、ますます貧乏になった。サムライは権力を持っていたが、富は所有していなかった。

士農工商の身分制度の末端に位置づけられていた商人は、制約の多い社会の中にあって比較的自由に発想を展開し、職人(工)と協力して三千万人の市場に受け入れられる商品を流通させていた。

若干の富の集中はあったものの、商人は贅沢とはほど遠く慎ましい暮らしをしていた。むしろ、新しい投資事業に意欲を持って備えていた。

商人は富を手にしていたが、権力はなかった。権力はサムライに、富は商人にと分散されていた。結局、日本ほど経済的に上層の人と下層の人の差が極端でない国は、世界のどこの国や民族にもなかった。

日本で革命が起きなかったのは極端な貧富の差が存在しなかったからで、革命の必要がないほどだったのである。本ブログで何度もご登場願っている松原久子氏は述べる(脚注6)。

「住民の間で個々の集団の格差があまりにも極端になると、その社会は不安定になるというのは、古くから日本人の考え方に深く根ざしたいわば常識のようなものである。

日本人の私は、なぜ他の国々はこのことに気がつかなかったのか、理解に苦しむ。鎖国時代においては、この考え方が国の基本指針にさえなっていた。

この影響は、現代の日本企業の給与体系にも見ることができる。欧米では、企業幹部の給与が、一般労働者や一般社員の給与の百倍、千倍ということも珍しくない。日本では、伝統的に幹部の給与は低いといわなければならない。

企業で最高の給料をもらっている人でも、その額がその会社の新入社員の初任給の十倍、あるいは十五倍以上ということはない」と。

松原氏がこの文章を書いた二十年前と今とでは実情が変化したかもしれない。欧米追従主義で、某自動車メーカーの外国人CEOなどのように多額の報酬を手にするようになった例も見られる。

しかし、日本の経営者が節度を守った報酬で会社と社会に貢献していることは、次の例をひくまでもなく広く認められている。

昨年、米国政府の支援を受けることになった自動車会社の経営者の報酬と行動が批判された。政府から支援を受けようとしているのにもかかわらず、多額の報酬を受け取り続け、自家用ジェットで公聴会に来るなどけしからん、というわけである。

他方、日本の電気メーカーの経営者の報酬がそれほど高額ではなく、従業員と同じ満員電車に揺られて出勤し、従業員と同じ作業服姿で社員食堂に出入りし、従業員と同じ目線で企業の収益確保に励んでいる姿が米国のTVで報道され賞賛された。

集団どうしの格差をあまり極端にしない。それは日本人の知恵あるいは常識であった。十九世紀まで培ってきた常識は、二十世紀でも二十一世紀の現在でも基本的にはあまり変わらずに脈々と受け継がれている。

貧富の差の激しい社会は、日本に似つかわしくない。強欲資本主義は日本にふさわしくないのである。決して導入を図ってはならないものであろう。(つづく)

脚注

6)松原久子著「驕れる白人と闘うための日本近代史」(田中敏訳)、2005年、文藝春秋。

7)異論もある。根拠は示していないが、格差はいつの時代にもあったというものである。中国学者で阪大名誉教授の加地伸行(かじのぶゆき)氏が「正論」2009年10月号に掲載した文章を引用しよう。現代の特徴を格差社会であるとするのは「デマ」である。それをなくしますと煽動する人は「デマゴーグ」である。そのように主張されている。賛否はともかく痛烈な批判である。

「総選挙が終わった。好むと好まざるとに拘らず、これからは民主党の意見が政治に大きく反映されよう。世は、それを民意と言う。民主主義という方式が民意を表現すると言う。そのことを、この九月、政治評論家や政治学者らがあれこれ論じ続けることであろう。そういう世の動きとは離れて、私は一人の老中国者として、民主党そのものそして民主党なるものを支持する人々に対して、醒めた見かたをしている。

「と言うのは、王朝の興亡三千年の中国史において、民主党の今となにやら類似した例を想い起こすからである。時の熱狂の多くは、紛物(まがいもの)に騙されている者の、人の好い歓呼の声である。それが政治というものの持つ魔力である」

「前漢時代末期、洪水などの天変地異が起こり沢山の人々が死に、住む家が流され、残された者たちは困りはてた。一方、少数の大土地所有者は機会に乗じて土地を増やしてゆき、それと連動して生活困窮者が増えていった。

「格差社会である。しかし、格差社会は太古の昔からずっと続いてきて今日に至っているのであって、現代の特徴を格差社会と称するのはデマである。いつの時代も格差社会なのである。

けれども、曲学阿世(きょくがくあせい:学を曲げ世におもねる)の学者どもがそれを現代の病弊と騒ぐものだから、人々はそう思い込む。そして<格差社会でなかった昔>は良かったと信じ込み、その虚像に一種の期待を抱き、<新しい政治を>と叫ぶことばが人々の耳に快く聞こえてゆく。

まさにこのときに、天才的デマゴーグが現れた。その名は、王莽(おうもう)。……」

「この王莽は学問が非常によくでき、人柄もたいへん控えめということで、周囲の人々から極めて評判がよかった。名流出身の学校秀才、その上、人柄にはギラギラとしたところがない品の良さがあった。また、資産家で金品を困窮者にばらまいていた」

「王莽は、虎視眈々と皇帝の位を狙っていた。しかし、軍勢を従えて力で奪うという軍事的能力はなかった。そこで、人々の推薦を受けるという多数派工作を図る」

「このとき、王莽は強力なキャッチフレーズを作った。「新」である。……その結果、五十三歳の王莽は多数の支持を得て皇帝の位に即き(西暦八年)、なんとその王朝を「新」と号した。そして改革と称して次々と実際に『…を改め、…を易(か)え、…を変じ、…を殊(こと)にし、…を異(こと)にし』ていったのである」

「王莽は、民衆が最も喜ぶことを計画した。格差社会を是正しようと。そこで、中国政治理論の核心——全地善民は皇帝の所有という古典的観念を実質化し、全農地を国有化し、そのあと人々に一律に一定の土地を分配するという、社会主義者も腰を抜かすほどの教条主義的改革を行おうとした」

前王朝の王族を滅ぼし、官僚を罷免した。「王莽の政治は、新しい政治と叫んで、古代の善政を理想としてそのまま引き写し、従来の通貨を何度も改めたり、度量衡も変更したり、とにかく改革、改革であった。その結果は大混乱であった。

それどころか、農民にとって百畝の田も夢に終り、官吏は王莽の改革を利用して私腹を肥やし、大地主、大商人もさらに肥大していった。こうなるとだれも政府を信頼せず、治安は悪化し、各地に盗賊が増え、その内、赤眉(眉を朱で染めて目じるしとした)という農民大反乱集団も現れるに至った。各地の豪族は自立して割拠し、王莽政権は揺らぐ。……やがて反乱軍はしだいにまとまりつつ、王莽を攻め、……ついに王莽は惨殺された(西暦二十三年)。わずか十五年間の短い王朝であった」

「清朝の文人で趙翼(ちょうよく)は、……王莽一代を痛烈にこう評している。『今の(人々の)愚かなるや、(単純にただ)詐(たば)かるのみ。(王)莽の如きは、其の詐(たば)かるや、(その内容自体が、ただ)愚かなるのみ』と」

8)http://ja.wikipedia.org/wiki/マリーアントワネット

(3952文字)

▲ ページトップへ

vi )強欲資本主義と日本( III )人こそ最大の資源

2010.4.4

by OWL

人こそ最大の資源

強欲資本主義にあい対し、日本経済を今後どのように展開してゆけばよいのだろうか。解決の指針を探ってみる。

今後の経済政策

経済の舵取りをどのようにして行けば良いのだろうか?早稲田大学の若田部教授は次の三つの原則を提言している(脚注4)。

1)不況の克服(安定化)

2)経済成長(効率化)

3)所得の再配分

「不況の克服=安定化」1)を目的とするにしても、具体的には、政府は、従来型の公共事業に頼ってはいけないこと。むしろ、デフレを意識して経済を下支えすること。

日本の中央銀行である日銀との政策協調をするべきあること。その場として国家戦略局を事務局とした政府・日銀の協議体を設けることが1)で提案されている。

「経済成長の維持=効率化」2)の内容としては、自由闊達な創造性と技術革新へ導くよう規制の撤廃を進めるべきであること。民間活力を導入すべきであること。アジアの成長を取り込むことが挙げられている。

「二〇二〇年までの温暖化排出ガス一九九〇年比二五%削減」という公約を達成するためにも、是非必要だと強調している。

「誰もが人並みの生活をおくる=所得再分配」3)については、政権与党はアイディアに困らないだろうけれども、まずは貧困の実態をつかむ統計調査を行うことからはじめてはどうかと提案されている。

日本では所得の再分配の対象となるべき人々が正確には何人くらいいて、どれくらいひどい状況なのかを把握した信頼のおける統計がない。議論の土台を作るためにも必要だとしている。

私は、無駄を徹底して排除した上で、社会保障番号制度と消費税導入も具体的に議論して行くべきであると考えている。

「所得の再配分」3)をしてゆく上で、公平感があり効率的で行き届いた行政福祉サービスを迅速に受けるためには絶対に避けて通れない。また、後述する「人への投資」を充実させるためにも必須だと思うからである。

若田部氏は、「いわゆる『構造改革』路線は、1」安定化と3)所得再分配をないがしろにし、2)効率化を重視しすぎました」、2)を重視しすぎることになった理由を「サッチャー=レーガン時代の『成功体験』から誤った教訓を学んだことにある」と述べている。

「サッチャーやレーガンが登場した時代は高度のインフレと不況の併存でした。そのときにはインフレを抑制する緊縮的マクロ政策と、規制緩和などのサプライサイドの強化はともに良い循環をもたらす正しい政策でした。

しかし、デフレ不況のときに必要なのはサッチャー=レーガン的な政策ではありませんでした」と。

現在の与党は、実績がない上に3)の所得再分配だけを強調して政権を取った。1)と2)について「経済政策がない」と非難されることしきりである。しかし、若田部氏は非難しているのではなく、ここで実績をあげれば大きな信頼を勝ち得ることになると提案している。

人こそ最大の資源、技術革新は人と組織から

経済成長への道筋をつけることの他に、いま絶対にやらなければならないことは将来への投資である。ピーター・ドラッカー(脚注9)の言葉を借りるまでもなく「人こそ最大の資産」であるゆえに、今こそ日本は教育に力を入れ、人に投資して行くべきである。

図3 ピータードラッカーのマネジメント哲学を広く知らしめた24万部のヒット作

岩崎夏海著

「もし高校野球部の女子マネージャーがドラッカーの

『マネジメント』を読んだら」

ダイヤモンド社

江戸時代でも、明治時代でも、戦後の混乱期でも、どんな時でも日本は人づくりからはじめた。それと同様にすれば良い。

ただし、今のこの時代の日本の教育で育つのはどういう人物だろう。大変な危機感を持っている。既に当ブログ内で次のように書き嘆息した(脚注10)。

「自由とか権利のみを教えられ、義務や責任をほとんど教えられていない。権利を、自分のわがままを他の人に納得させることと取り違えている。自由を、自分が放縦であっても他人の指図を決して受けないことと取り違えている。

そういう子の何%かは、学校ではモンスター・ペアレンツ、病院ではモンスター・ペイシェンツやモンスター・ファミリー、一般店舗ではモンスター・カスタマーやモンスター・クライアントと確実になってゆく」と。

これは多分にマスコミと戦後自信を失ってしまった親と教師の影響だろう。教職員組合の思想のせいだと言う人たちもいるが、はたしてそれだけであろうか。私は特にマスコミ、主に新聞の責任は重いと考えている(脚注11)。

学校が悪い、教師が悪い、親が悪い、世間が悪い、政府が悪いと、何でも人のせいにするのではなく、自分から課題に直面し解決を目指してゆく人物を育成すべきである。他人をあてにしない自助の心、政府などのせいにしないで自分で道を切り開く姿勢。大事である。

そういった人物から、技術革新が生まれてくる。良い組織が創られてゆく。雇用も創出されてゆく。需要も産み出されてゆく。経済も再生されてゆく。国力も上がってゆく。世界にも貢献できてゆく。

前述の神谷秀樹氏は次のように述べる(脚注5)。

「物造りといっても、日本もアメリカももう『価格競争力』で競うビジネスでは勝てない。中国、インド、ブラジルなどに負ける。『価値競争力』で勝たねばならない」という神谷秀樹氏は次のように主張する。

「経済危機を克服するのは、政府の借金による大盤振る舞いでは断じて無い。我々一人ひとりが技術革新に挑み、社会の抱えるテーマを克服する個別的な新商品やサービスを開発し、価格競争力ではなく、『価値競争力』でもって世界で競って行けるようになること」

「そのためには教育を充実し、また自然環境だけではなく、社会環境を整備することも怠ってはいけない。むしろそうしたテーマに挑む時に、真の新産業が興ってくるものと確信する」

「政府に我々の明日を開く力は無い。その力があるのは我々『人民』であることを再確認し、ともに働きたいものである」と。(つづく)

脚注

2)浜 矩子「ユニクロ栄えて国滅ぶ」安売り競争は社会を壊す恐るべき罠だ、文藝春秋、10月、2009年

4)若田部昌澄「民主党よ、経済政策の基本に戻れ」拝啓 日本国内閣総理大臣鳩山由紀夫様

5)神谷秀樹「ウォール街『強欲資本主義』は死なず」文藝春秋、10月、2009年

9)http://ja.wikipedia.org/wiki/ピーター・ドラッカー

10)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/8/23_xiii’’’)番外編%E3%80%80減点主義との訣別.html

11)「頑張れ朝日新聞」:日刊紙は一度廃刊するくらいの覚悟で、教育上悪い無責任な批判は絶対にやめて再スタートするべきだ。別項目を立てて詳しく述べる予定。

12)稲盛和夫「鳩山民主よ勝って兜の緒を締めよ」文藝春秋、10月、2009年

(2638文字)

▲ ページトップへ

vi )強欲資本主義と日本( IV )日本人のDNA

2010.4.5

by OWL

日本人のDNA

強欲資本主義からの脱却

前述のエコノミスト浜氏は、『ユニクロ栄えて国滅ぶ』という事態にならないように知恵を絞ることを提言している。強欲資本主義の別称でもある「自分さえ良ければ病」を克服するようにと警告し、次のように処方箋を提示する(脚注2)。

「この『自分さえ良ければ病』の弊害を、古来の経済人は実はよく知っていたのではないかと思う。たとえば、江戸期から繁栄を続けてきた近江商人は、『我が社よし、お客様よし、世間よし』という発想を持っていた。

自分も儲け、客も喜び、社会にも利する商売でなければ、永く続けていくことはできないという戒めである。

これは『自分さえ良ければ病』に対する見事な歯止めであり、予防策なのである。現在の格安競争には『世間よし』が欠けている。どこかで世間のためになる安さの限度を越えてしまっている」と。

図4 三方よしの原典(中村治兵衛岸宗次郎幼主書置)

(http://www.shigaplaza.or.jp/sanpou/ethos/source.html より)

ベンチャー企業だった京セラを世界企業に育てた稲盛和夫氏も同様のことを述べている。長いが引用しよう(脚注12)。

「日本経済は、過去概ね外需によって景気回復を果たしてきたが、今求められているのは内需拡大による景気回復である。

外需は昨年来の金融危機によって大きな打撃を受けたが、回復の兆しがある自動車や電気業界を中心に内需が拡大していけば、日本経済は自助努力によって立ち直る潜在力を持っていると私は信じている。

私がボランティアで長年取り組んできた『盛和塾』には、現在、全国の中小企業経営者が五千五百人以上塾生として参加している。多くの塾生は十人から百人くらいの従業員を抱える中小企業の経営者だが、私はその塾生たちの前で、常にこう話している。

『みなさんは、従業員とその家族の方々が安心して働けるよう立派な経営をされている。その経営が生み出す利益の半分近くが税金で納められ、日本の経済社会が支えられている。

中小企業の経営者はみんな金儲けのために経営をしていると、若干侮蔑的な目で見られることもあるかもしれないが、私は、みなさんのような立派な経営者がおられるから、日本の社会があるのだと思っている。

日本の富を稼いでいるのは、政治家でも学者でもない、まさに中小企業の経営者のみなさんだ。

みなさんが生み出した富の中から税金を払い社会が成り立っているのだから、すばらしいことをやっているという自身を持ち、“しがない中小企業ですが”と自分たちの仕事を卑下しないでいただきたい。

みなさんの経済活動は富だけでなく、周囲に良いことをもたらしている。そのためにも、利己的な思いで経営するのではなく、“利他の心”で経営してほしい。利他とは、周囲のみんなによかれと思うことをベースにすることだ。

それでは儲からないのではないかと心配するかもしれないが、そうではない。取引先や相手先が喜んでくれなければ、自分が儲けられるはずがないからだ』」と。

よくおわかりのように、盛和塾で語られる『利他の心』は、近江商人の『我が社よし、お客様よし、世間よし』と共通するところがある。

稲盛氏は続ける。氏は、北京大学等に招かれて「なぜ経営に哲学が必要か」という内容の講演をしたそうである。その時に、聴衆は次のような感想を述べたという。

「我々は今まで、アメリカの資本主義を学ぶために、特にハーバード・ビジネススクールの教材を使って中国の経済復興や経済発展に取り組んできた。しかし、それが全てではないことに気付いた。

これからは我々も、資本主義だけではなく、人間性を加味した経営を目指すべきだと実感した」と。

今後は、経済発展の中で市場原理主義という覇道をではなく、徳を重んじる王道の道を歩んでいこう。そういう人材が中国にもいることを稲盛氏は感じ取ったようである。そして、次のように講演をしめくくっている。

「ひるがえれば、大正時代に来日した中国の孫文は講演のなかで、

『日本は今、盛んに西洋の科学技術を導入し、軍事力を強化しているが、これは“覇道”だ。東洋にはそれより優れた、徳を重んじる“王道”の文化がある。日本の国民が今後、欧米の真似をして、覇道の道を進むのか、王道を歩むかは、みなさんが選択しなければならない』と語りかけた。

その後、覇道の道を選んだ日本は昭和の時代に先の大戦に突入し敗戦を迎えた。……中国でも、日本でも、“王道”にもとづく国家運営、経済活動を行なっていただきたいと、心より願っている」と。

この『王道』も、『利他の心』、『我が社よし、お客様よし、世間よし』に通じるものであろう。前出の神谷氏による『価値競争力』に、『王道』、『利他の心』、『世間よし』が結びついて初めて、強欲資本主義から脱却し打ち克ってゆくことができるものと思われる。

日本の可能性

日本はもうダメだ。これからは中国の時代だ。どんどん地盤沈下して国として活力が無くなって行く、という声がよく聴かれる。

しかし日本人は、国難ともいうべき十九世紀中葉の大変革期も、第二次世界大戦の敗戦も英知を振り絞って乗り越えて来た。私は、相当の困難が予想されるものの、現在の危機も同様に克服できるのではないかと想像している。

ただ条件がある。政府が悪い、時代が悪い、隣国が悪い、国際情勢が悪いと、他人のせいにする人を育てるのではなく、所属している組織の中にあって自力で現状を打破し技術革新を先取りできる人材を輩出することである。

パイの取り分を自分だけ多くすることだけしか考えていない強欲資本主義の手先ではなく、市場と顧客を創造する有能な人材と企業(組織)を育ててゆくこと。日本人にはそれが出来るのではないかと、私はいくぶん楽観している。

「我が社よし、お客さまよし、世間よし」「利他の心」

強欲資本主義が良いのか?それとも、江戸時代から脈々と受け継がれて来た日本の伝統ともいえる「DNA」を発展させるのが良いのか?

答えは明らかだろう。

(了)

脚注

2)浜 矩子「ユニクロ栄えて国滅ぶ」安売り競争は社会を壊す恐るべき罠だ、文藝春秋、10月、2009年

12)稲盛和夫「鳩山民主よ勝って兜の緒を締めよ」文藝春秋、10月、2009年

(2487文字)

▲ ページトップへ

vii )凋落する国際競争力( I )シェアでも技術でも

2010.4.17

by OWL

シェアでも技術でも

日本企業の国際競争力が落ちている。過去の成功体験を引きずっていて、新しい戦略が描けないでいる。教育も全くダメになっている。初等中等学校での学力は落ちる一方。目も当てられないおバカな大学生が目立つ。向上心がなく現状に満足している若者が増えている。

以前の自信に満ちていた頃の日本からは、とうてい信じられないほどである。日本はどうしちゃったのか?これからどうすれば良いのか?課題と将来への展望と私たちができることについて、何回かにわけて考えてみる。

凋落する日本企業の国際競争力

かつて世界を席巻した日本のエレクトロニクス製品が、台湾や韓国の製品に取って代わられている。

液晶薄型テレビ、プラズマ薄型テレビは、シャープやパナソニックなどが市場を育ててきた。だが世界シェアでみると、ソニーが三位に食い込んでいるだけ。世界中のほとんどの地域で、韓国のサムスンがトップシェアに君臨している。

北米市場では、台湾メーカーのビジオが低価格路線で躍進し、ソニーに次いで第三位につけているとのこと。今後は、世界市場でもビジオが急成長すると注目されている。

二〇〇九年の七〜九月期の営業利益の比較では、サムスンが三二六〇億円であるのに対して、日本のソニー、パナソニック、東芝など大手九社の合計が一五一九億円だという。サムスンの半分にも満たず、日本企業が束になってかかってもサムスン一社に敵わない。

衝撃である。いくらウォン安とはいえ、日本のエレクトロニクス企業の惨敗である。

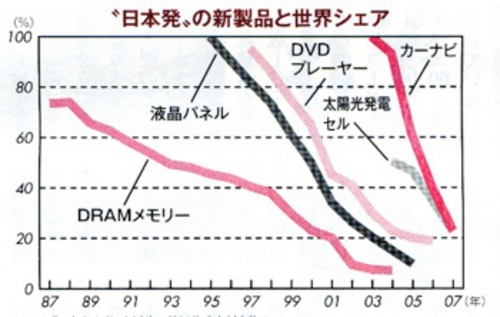

日本発の新製品として有名な液晶パネル、DVDプレーヤー、カーナビ、日本が研究開発を先導してきたDRAMメモリ、太陽光発電セル、そのどれでも、日本メーカーの世界シェアは低下の一途をたどっているとのこと(図1、脚注1)。

図1 日本発の新製品と世界シェア

(図は脚注16より)

特に、日本発の液晶パネル、DVDプレーヤー、カーナビなどは、日本が市場を独占していた。しかし、市場が急拡大するにつれて、例外なく日本企業のシェアは急落し、一〇〜三〇%程度になってしまっている。

DVDプレーヤーは、日本企業が連合して国際標準化に尽力し、特許も押さえた。にもかかわらず、中国メーカーの激安製品の攻勢にさらされ、市場を奪われてしまった。

液晶パネルやDRAMは韓国メーカーに市場を奪取された。太陽光発電パネルは、シャープが四位、京セラが六位に落ち込んだ。

総務省は「日本の企業競争力が強い品目」として、DVDレコーダ(六六・三%)、コピー機(六五・五%)、デジタルカメラ(六〇・四%)を挙げている(脚注2)。

これだけを見ると、日本企業に競争力があるように見える。だが、「日本の輸出競争力が強い品目」となると状況は一変する。目立つのはデジタルカメラ(三六・四%)くらいで、あとは軒並み一〇%台。携帯電話に至っては〇・二%、デスクトップPCで〇・五%のみ。

国内市場が大きいためにシェアが高いだけで、国際市場における競争力は著しく弱いことが明らかだ。

日本製品が売れているのは日本だけという状況で、それをガラパゴス化と呼ぶそうである(脚注3)。かつて世界を席巻した日本のエレクトロニクス企業の成功物語はもはや過去のものである。

日本のエレクトロニクス産業は「敗戦」を迎えた。衝撃の真実である。

サムスンの成長と技術力

サムスンの成長理由は模倣である。いわゆる「カエル飛び戦略」がよく知られているのだそうで、最新の製造機器を日本から輸入し、分解して技術を解析するリバースエンジニアリングで技術差を詰めたといわれる。

日本から高額報酬で技術者を引き抜き、製造ノウハウも吸収している。そのため、最近はキャッチアップの速度が尋常ならず速くなっているとのこと(脚注4)。

基本が模倣であるため、サムスンは日本企業から訴訟を起こされている。台湾の産業技術研究院からも特許侵害で訴えられているという。

しかし最近は、モノマネではなく、技術でもサムスンは優位に立ち始めている。LEDテレビという、液晶のバックライトにLEDを使う薄型テレビは、まずソニーが二〇〇六年に開発した。

サムスンはその四年後にソニーと異なる方式で製品化し、一般の液晶テレビと同様の価格で発売。一気にシェアを奪い、サムスンのブランドイメージは日本メーカーを凌駕するようになったという。

二〇一〇年一月のコンシューマ・エレクトロニクス・ショー(CES:ラスベガス)において、サムスンは十機種以上の3Dテレビを展示。3D有機ELテレビの試作機も出品。日本企業の関係者は度肝を抜かれたそうである。

東大の妹尾堅一郎特任教授は次のように日本の現状を語る(脚注1)。

「もはや日本メーカーはビジネスだけでなく、技術でも負けている。その現実を認めて対策を立てなければ、手遅れになります」と。

半導体産業の凋落

半導体は「産業のコメ」と言われた。かつて、一九八〇年代半ば、日本半導体産業は世界市場で五割以上のシェアを得て、自動車産業と並ぶ日本の基幹産業となった。

しかし、「失われた十年」と言われた一九九〇年から二〇〇〇年にかけて、日本半導体産業は凋落した。特に、DRAMでは、NECと日立、三菱が設立した合弁会社一社(エルピーダメモリ)を残して皆撤退してしまった(脚注5)。

ところが、二〇〇九年六月三〇日、そのエルピーダメモリも、産業再生法の第一号認定を受け、公的資金三〇〇億円が注入されることが決まった。日本半導体産業は今や瀕死状態にある。国際競争力も市場も失い、自力では再生できないところまで追いつめられた。

日本半導体産業のピーク時に日立製作所に入社し、十数年現場で技術開発を担当した後に社会学者に転じて凋落の原因を追及してきた湯之上隆氏は、次のように述べる(脚注6)。

「日本半導体産業の凋落原因は、ひと言で言えば『過剰技術・過剰品質』(という病気)である。最高の技術で最高の製品を作っても、それを買う買い手がいなければ産業は成り立たない。ここに、日本半導体産業が陥った『イノベーションのジレンマ』がある。」(つづく)

脚注

1)妹尾堅一郎著「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか」ダイヤモンド社。妹尾氏は東京大学イノベーションマネージメントスクールの特任教授。図1は東京大学小川紘一教授の資料による。

2)平成21年版ICT国際競争力指標の公表による。

3)宮崎智彦著「ガラパゴス化する日本の製造業」東洋経済新聞社、2008年9月。

4)産業能率大経営学部の岩井善浩教授による。

5)http://ja.wikipedia.org/wiki/エルピーダメモリ

6)湯之上隆著「日本『半導体』敗戦」光文社、2009年8月

(2720文字)

▲ ページトップへ

vii )凋落する国際競争力( II )過剰技術・過剰品質

2010.4.18

by OWL

凋落する国際競争力( II )過剰技術・過剰品質

過剰技術、過剰品質という病気

湯之上氏の著書には、日本半導体企業から韓国または台湾系企業に転職した技術者へのインタビューを基にした分析が載っている(脚注6)。

表1 日本と韓国及び台湾などとの比較

日本 韓国、台湾など

最優先事項 高品質、極限技術 歩留まり、コスト

要素技術 技術開発力は高い 既存技術を延命する

極限性能を追求する 技術開発には興味がない?

オーバースペック気味 装置メーカー任せ

インテグレー 高性能実現のため、 歩留まり向上のために

ション技術 あらゆる工夫を盛り込む インテグレーションする

その結果工程数が多い マスク枚数、工程数を減らす

生産技術 歩留まりよりも高品質優先 歩留まり向上を徹底する

高級な装置を並べる 既存装置を使いこなす

装置のスループットが悪い 装置稼働率、スループット

向上を目指す

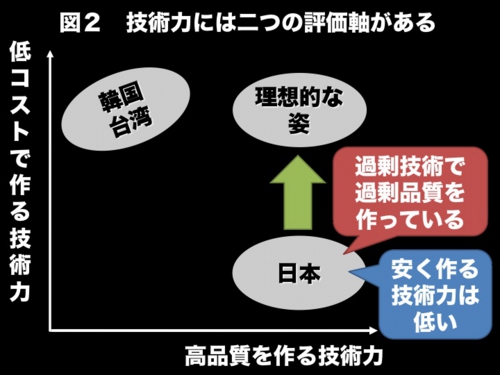

それをまとめると、日本は高品質で高性能な半導体デバイスを作る技術には優れているものの、安く作るための技術力が韓国や台湾よりも劣っている。過剰技術で過剰性能、過剰品質の半導体デバイスを製造している。その結果、製造コストが高騰するというわけである(図2、脚注6より)。

氏は述べる(脚注6)。「どうやら、日本は、ものづくりの基本を逸脱しているように思われる。要するに、日本半導体産業は、過剰技術で過剰性能、過剰品質を作る病気に冒されている。しかし、日本の業界自体は、自分たちが病気だとは思っていないのだ。

病気に冒されているのに、病気だとは思っていないこと。日本半導体産業の最大の問題点は、ここにあるといっても過言ではない」と。

技術の的を外しつづけた日本企業

当初、日本半導体企業トップや技術者たちは言い訳をした。「経営、戦略、コスト競争力で負けた」「だが、技術では負けていなかった」と。

しかし、LSIを発明したテキサスインスツルメントなど米国企業を、高い技術と高い品質によって叩きのめした成功体験は、逆に日本メーカーを窮地に追い込む。やがて、過剰技術と過剰品質はマイナスの作用を及ぼす。日本半導体企業は、技術の的を外し続けた。

コスト競争力は技術とは関係がないという認識、それ自体が誤っていた。「技術」=「コスト」と考えるべきだった。すなわち、どのような技術を選択したかによってコストは自ずと決まってしまったのだ。

湯之上氏は、二〇〇四年十月に上記のような内容の講演を行った。その内容に対する日本半導体業界関係者の反応は「衝撃的というより、笑劇的であった」という(脚注6)。

次の講師の、ある大手半導体メーカー常務は持ち時間の半分以上を割いて、湯之上氏の講演内容を批判したほどだった。「日本半導体の技術力は極めて高い。日本は本物の技術力を持っているのだ。湯之上の言ったことは間違っている」と。

やり取りを見ていた自動車部品メーカーの人から、次のようなことを言われたという。

「日本半導体って、ゴーンが来る前の日産自動車みたいだね。日産自動車は、技術オタクの会社で、過剰技術、過剰品質のせいで、一九九〇年末に倒産しそうになったんだ。

うちの会社は、日産のブレーキを作っていたのだけれど、たかが足で踏むブレーキパッドに、なんでこんな精度の高い加工を要求するんだろう?なんでこんな高級な表面処理をさせるんだろう?と思っていた。

……たぶん、日産は、すべての部品が、そういう過剰品質だったんじゃないかな?だから作れば作るほど赤字になり倒産しかけたんだよ。ゴーンが来てなにをやったかって?簡単なことだよ。原価管理部を作ったのさ。

……どの技術を使うか、部品の品質はどうするかを、すべて原価管理部が決めるのさ。最初は、技術者とけんかになったみたいだよ。なぜ、オレたちの開発したこの素晴らしい技術を使わないのか、とね。

でも、技術オタクの技術者と、ゴーンのどちらが正しかったかといえば、その後のV字回復を見れば、一目瞭然だろう(引用者脚注7)。日本半導体の最大の問題は、ゴーンがいないことじゃないのか?」と。

湯之上氏の説は、業界関係者ばかりでなく社会科学者たちからもさんざん叩かれたそうである。しかし、氏はめげずに発表し続けた。すると、一年後の二〇〇五年秋に転機が訪れ、「日経マイクロデバイス」に載った論文(脚注8)が反響を呼び、その後、毎年三〇回以上の講演を行うようになったという。

どうしたら良いのだろう?次回、過剰技術による過剰品質という病の本質とそれに対する処方箋について考えてみる。(つづく)

脚注

6)湯之上隆著「日本『半導体』敗戦」光文社、2009年8月

7)http://ja.wikipedia.org/wiki/日産自動車

8)湯之上隆著「技術力から見た日本半導体産業の国際競争力——日本は技術の的を外している——」『日経マイクロデバイス』、2005年10月。

(2116文字)

▲ ページトップへ

vii )凋落する国際競争力( III )抜けきらない大和魂

2010.4.24

by OWL

凋落する国際競争力( III )抜けきらない大和魂

国際競争力が落ちているという事実は、過剰技術と過剰品質という「病気」に由来する。日本人特有の弱点らしい。今回は、その第二回目である。

ものつくりの誇りは大和魂と同じ?

日本の半導体業界で技術者として働いていた経歴を持つ、社会科学者の湯之上隆氏は言う(脚注6)。

「日本は『ものづくり国家』と言われ、それを誇りにして、現在の経済的苦境を乗り越えようとする動きがあるが、この病気(引用者注:過剰技術と過剰品質)を治さない限り、日本半導体産業は立ち直らない。これは、なにも半導体産業だけの問題に限らず、日本の産業すべてに言えることではないだろうか?」

日本製品が売れているのは日本だけという「ガラパゴス化」が問題視されるようになっている(脚注3)。日本だけに通用するハイエンドな製品を作る日本の企業。世界市場で競争力を失った日本製品。

半導体産業だけではない。日本のエレクトロニクス産業も「敗戦」を認めるべきだというわけである。

工業製品の製造には、インテグラル型(すり合わせ型)とモジュール型(組み立て型)があるらしい。インテグラル型の典型が自動車で、モジュール型の代表がパソコンであるという。

インテグラル型は、高付加価値、高性能な製品をすることを可能にし、伝統的に日本人の得意分野である、とされてきた。「ものつくり」による高度成長を支えて来た製造方式だった。

東大名誉教授の木村英紀氏は、「もうそんな時代は終わった」と次のように述べる(脚注9)。

「日本人は好んで『ものつくり』という言葉を使いますが、戦時中の『大和魂』と同じ使われ方をしているように感じる。大和魂は日清・日露戦争の勝利という成功体験から生まれた言葉で、これさえあれば戦争に勝てると突き進んで破局を招いた。それと同じです」と。

図3 大和魂の象徴?

(写真は http://harunazy.hp.infoseek.co.jp/zeropht/zero11.htm より)

日本メーカーは技術で勝てばビジネスにも勝てると信じ、ただ製品を作って売るだけだった。技術だけではなくビジネスで勝つことを真剣に考えては来なかった。

では、技術力で勝る日本がなぜ全世界のビジネスで負けるのか?それは「ものつくり神話」に囚われ、「システム思考」を失ったからだという。

再生への処方箋

日本のクルマ産業は今のところ世界最強である。半導体はクルマ同様、高度な「すり合わせ(インテグラル)」型産業であるという。では、なぜ、日本人が強みを発揮するはずの「すり合わせ」型なのに、日本半導体産業は最強ではなくなったのか?

湯之上氏は次のように述べる(脚注6)。

「それは、組織が『擦り合わせ』に最適な構造になっていないからだ。先鋭化してしまって自分の専門領域しか見えていない要素技術者、性能しか頭にないインテグレーション技術者、デバイスコストなど考えたこともない設計者、マネジメント能力のないマネージャー、経営能力のない経営者。

要するに、製造技術は『擦り合わせ』が必要であるにもかかわらず、組織はモジュール化してしまっている。加えて、最適な人材がマネージャーや経営者になっていない」と。

どうしたらいいのか?氏は続ける(脚注6)。

「すべての技術者が、全体を俯瞰した上で、自身の専門分野を最適化できるようにすべきである。……優秀な技術者をむやみに管理職にしない工夫が必要だ。……設計者、インテグレーション技術者は、一度は、マーケティングおよび営業を経験するべきである。……マネージャーおよび経営者は、最低でもビジネススクールでMBAまたはMOT(引用者脚注10、11)を学ぶべきだ。

……経営能力のある経営者、マネジメント能力のあるマネージャーが、世界の動向を俯瞰してデシジョンする。設計者およびインテグレーション技術者が、市場を俯瞰して、設計し、工程フローを構築する。要素技術者は、半導体デバイス全体を俯瞰して、専門の要素技術を開発する。」

これが「システム思考」である。要するに、当たり前のことを行なえば良いだけである。そのように聞こえてくる。その当然のことが出来ない。「システム思考」ができない。

過去の歴史においてもそうだし、現代政治でもそうだが、日本という国では、全体を俯瞰して意思決定をするということができない(脚注12、13)。「システム思考」が苦手である。何故いつもこうなのだろう。ワを重んじるせいなのか、全体を俯瞰できない現場の声を尊重しすぎる傾向があるのか、リーダーシップがないのか(脚注14、15)。(つづく)

脚注

3)宮崎智彦著「ガラパゴス化する日本の製造業」東洋経済新聞社、2008年9月。

6)湯之上隆著「日本『半導体』敗戦」光文社、2009年8月

9)木村英紀著「ものつくり敗戦」日経プレミアシリーズ、日本経済新聞社、2009年3月。

10)MBA:Master of Buisiness Administration、http://ja.wikipedia.org/wiki/経営学修士

11)MOT:Management of Technology、技術版MBA、http://ja.wikipedia.org/wiki/技術経営

12)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/6/20_ⅺ)ピースメーカーのあるべき姿(2)——%E3%80%80貴い犠牲%E3%80%80——.html

13)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/9/4_xiii’’’’)番外編%E3%80%80個別政策か国の仕組みか.html

14)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/6/7_ⅸ)_絶対視されるワ(2).html

15)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2009/8/9_xiii’)歴史の逆説(補足)——%E3%80%80ピースメーカーのあるべき姿(_番外編)%E3%80%80——.html

(2505文字)

▲ ページトップへ

vii )凋落する国際競争力( IV )システム思考

2010.5.2

by OWL

凋落する国際競争力( IV )システム思考

システム思考によるビジネスモデル

ビジネスで勝てるシステム思考の好例はインテルだという。PCマザーボードの設計仕様を公開し、台湾企業に大量生産させる。一方でCPUとマザーボードのインターフェース規格を押さえる。マザーボードが売れるほどインテルのCPUが売れるビジネスモデルを確立した。

他方、日本は新興国のメーカーを下請けに使うだけ。そのため、いずれ技術を奪われ、大量生産で世界市場を奪われてしまう。

「インテルは八〇年代に日本の半導体メーカーに叩きのめされ、生き残るためにこういうビジネスモデルを作り出した。日本の経営陣は、今、自分たちが同じ立場にあることを自覚すべきです」と前出の妹尾氏は述べている(脚注1)。

そもそも、企業活動の目的は、継続的に雇用を守り、税を納めることによって国家に貢献することである。そのための手段として企業は『利益』を獲得する。当然のことである。

湯之上氏は、かつてリストラの対象となって半導体業界を去り、社会学者として再出発した。氏は叫ぶように強調する(脚注6)。「どんなに高性能な製品を作り、それがどんなに高品質であっても、利益をもたらさないならば、なんの価値もない。

それどころか、このような過剰性能、過剰品質の製品を、過剰技術を用いて作っているがゆえに、巨額の赤字を計上し、リストラにより多数の社員をクビにするのだとしたら、そのような技術および製品は企業活動にとって『悪』としか言いようがない」と。

「病気の治療には、第一に、本人が病気であることを自覚する必要がある。『技術では負けていない』などと言っている間は、治る見込みがない。第二に、病気を自覚したならば、その病気を治そうという強い覚悟がいる。」

どんな援助があっても、協業や統合をしても、「本人たちに、病気を治そうという決意がなければ、病気は決して治らない。単に、延命処置をして、問題を先延ばししているに過ぎないからだ」と。

ある会議で、台湾および韓国の技術者が次のように述べたという(脚注6)。

「もう、日本の半導体メーカーは、まったく怖くない」

「ただし、やはり、日本半導体メーカーの技術は、素晴らしい」

「もし、日本半導体メーカーが、コストを含めた全体最適化をするようになったら、脅威だ」と。

彼らは「システム思考」の大切さを知っている。日本企業と技術者の弱点を知っているのである。また、日本の力も素直に認め、全体最適化をすることが可能となった時の脅威にも言及できる。日本人としては悔しいが、たいしたものである。日本人は謙虚になるべきだ。

「敗戦」を迎えた日本のエレクトにクス産業は、その事実を冷静かつ真摯に受けとめたほうが良いだろう。過去の成功体験を一切捨てて、技術とビジネスを融合させるシステムを作り上げるべきである。一からビジネスモデルを作り出し、産業構造を変革すべきときに来ている(脚注16)。

図4 システム思考の苦手な日本人?(脚注6より)

私のイノベーション

かつて、日本企業は欧米先進諸国に集中豪雨的な輸出攻勢をかけ、輸出先の国内産業を完膚なきまでに叩きのめした。日本製品(メードインジャパン)は世界を席巻した。現在、新興地域での日本製品の存在感は非常に薄い。無きに等しい。

昨今は、バブル崩壊後の「失われた十年」「就職氷河期」「ロストジェネレーション」「中流の下流化」「下流社会」「時代の閉塞感」「成熟社会の苦悩」「良くてゼロ成長の時代」など、さまざまなネガティブなキーワードで語られている。

それらのキーワードは、日本企業が生み出す工業製品の競争力が落ちていることと無縁ではあるまい。日本企業が凋落を迎えていることと無関係ではないだろう。

過去の成功体験を引きずって、負け始めても「為替のせい」「投資のタイミングをそこなっただけ」「ものつくりの技術では負けない」などと『言い訳』を並べていた。「利益をあげる」というビジネスの基本そのものを見失っていた。

過剰技術と過剰品質という病気を治そう、世界で再び競争力をつけられるように謙虚に取り組もう、新しい産業を起こし雇用を創出しようとする人々が多く輩出することを願っている。

国の政策が悪いからと批判したり、補助金などをあてにして泣きついたりせず、正々堂々と勝負できる日がまた来ると良い。新しい産業も起こして雇用も生み出し、是非とも景気を上向かせて人々の心も明るくしていってもらいたいものである。

企業活動や技術革新(イノベーション)などと直接は関係のない人も、簡単に諦めたり、自虐的になったり、批判的になったりせず、全体を俯瞰する力を身につけて上を目指そうとする姿勢を身につけることは、とても大切だと思う。

景気が悪いのは政府のせいだとは言えないのである。「大和魂」という精神論だけで戦って国を滅ぼしたことを思い出し、日本人全体が「ものつくり国家」の幻想から醒め、自分の足元と世界を見て立ち上がることが景気回復の処方箋でありカギだ。

日本人の長所ならびに短所をよくわきまえ、特に「システム思考」で全体を俯瞰し、私たちも与えられている持ち場で、さまざまな改良や改革(イノベーション)に取り組んでいきたいものだと思う。

(了)

脚注

1)妹尾堅一郎著「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか」ダイヤモンド社。妹尾氏は東京大学イノベーションマネージメントスクールの特任教授。図1は東京大学小川紘一教授の資料による。

6)湯之上隆著「日本『半導体』敗戦」光文社、2009年8月

16)「日の丸エレクトロニクス惨敗」衝撃の現実、SAPIO、小学館、2010年3月31日。

(2302文字)

▲ ページトップへ

viii )教育が危ない( I )3+2X4=20?

2010.5.9

by OWL

教育が危ない( I )3+2X4=20

国際競争力が落ち、新しい戦略が描けないままでいるのは日本企業だけではない。教育も危ういと言われている(脚注1)。初等中等学校での学力は落ちる一方。基礎学力のない大学生が目立ち、向上心なく現状に満足している若者が増えているという。

日本はどうしたのか?これからどうすれば良いのか?真の課題と将来への展望は何か?私たちができることとしてどのようなことがあるか?前稿(脚注2)に続いて考えてみる。

3+2X4は?

国立教育政策研究所による「特定の課題に関する調査」が公表されている(脚注3)。特に注目されたのが「3+2X4」という問題である。小学六年生の四一・九%が、3+2X4=20などと答え不正解だった。何と五人に二人というから空恐ろしい。

もちろん「掛け算、割り算は、足し算、引き算よりも先に計算する」という四則混合計算の原則である。基本中の基本と言って良い。中学一年生で正答率が上がるものの、それでも五人に一人は理解できていない。

漢字の読み・書きでも次のようなショッキングな結果が出ている(表1)。子孫を「こまご」、縮尺を「しゅくしょう」、潤滑を「じゅんこつ」、往復を「住復」、忠告を「注告」、奮ってを「奪って」と、冗談かと思えるような内容に啞然とする。

特に、挙手、改行、しゅりょく(主力)、けいひん(景品)の正答率が二〇%未満というのが何とも情けない。

表1 国立教育政策研究所による「漢字の読み・書き」に関する調査報告

漢字の読み 誤答例 正答率 学年

子孫 こまご 四二・八% 小四

挙手 けんしゅ 一七・二% 小四

改行 かいこう 一八・七% 小四

縮尺 しゅくしょう 五四・五% 小六

誓約 けいやく 四〇・三% 中三

潤滑 じゅんこつ 三六・二% 中三

漢字の書き 誤答例 正答率 学年

しゅりょく(主力) —— 一七・五% 小四

けいひん (景品) —— 一八・八% 小四

ようてん (要点) 用点 三二・九% 小五

おうふく (往復) 住復 五六・一% 小六

せんもん (専門) 専問 四一・〇% 中一

ちゅうこく(忠告) 注告 四三・四% 中三

ふるって(奮って) 奪って 二四・一% 中三

苅谷剛彦氏は、東大大学院教授時代に調査報告を発表している(表2、脚注4)。一九八九年と二〇〇一年とで、同じ問題を小学五年生と中学二年生に回答させて比較した。十年あまりで正答率が軒並み低下している。

表2 苅谷氏による『学力低下』の実態報告

一九八九年 二〇〇一年

小五 国語 七八・九% → 七〇・九%

小五 算数 八〇・六% → 六八・三%

中二 国語 七一・四% → 六七・〇%

中二 数学 六九・六% → 六三・九%

耳塚寛明お茶の水女子大教授は、小学一年生から六年生までの児童を対象にした調査を発表している(表3、脚注5)。算数の正答率を、一九八二年と二〇〇二年で比較したものだ。すべての学年で正答率が軒並み低下している。

表3 耳塚氏らによる「算数正答率」の比較報告

一九八二年 二〇〇二年

小一 八五・六% → 八一・〇%

小二 八一・七% → 七三・三%

小三 八四・九% → 七三・五%

小四 八四・四% → 七七・九%

小五 八四・五% → 七六・八%

小六 八五・五% → 七九・九%

どちらの調査結果も、明らかに基礎学力が低下していると主張する論拠となっている。

PISAショックと学力低下論争

世界と比較しても日本の学力低下が浮き彫りになっている。「PISAショック」と呼ばれるOECD(経済協力開発機構)による国際学習到達度調査(PISA)の二〇〇三年と二〇〇六年の結果発表である(表4、脚注6)。

PISAは学校で習った知識や技能を活用する能力を測るテストだ。数学力が一位から六位を経て十位へ。国語力が八位から十五位へ。技術立国を支えるとされる理科がトップから五位へと順位を下げた。

表4 国際学習到達度調査(PISA)による国際比較

二〇〇〇 二〇〇三 二〇〇六

科学的リテラシー 二位 → 一位 → 五位

読解力リテラシー 八位 → 十四位 → 十五位

数学的リテラシー 一位 → 六位 → 十位

この結果を踏まえて、マスコミは「ゆとり教育」(脚注7)で学力が低下した、と盛んに報道するようになった。日本人の国語、数学、理科の基礎学力が、どれも国際的に地盤沈下していることを裏付けているというのだ。

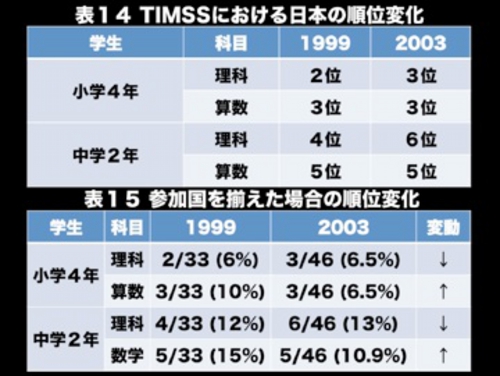

他に、国際教育到達度評価学会(IEA)が行なう国際数学・理科教育調査(TIMSS)という学力調査がある。その特徴は、学校で習う内容をどの程度習得しているかを見るというもの。アチーブメント・テストと言っても良い(脚注8)。

結果は次の通りである(表5)。PISAよりマシだが、一九九五年に二〜三位だったのが四〜六位となっている。

表5 国際数学・理科教育調査(TIMSS)による国際比較

一九九五 一九九九 二〇〇三 二〇〇七

小学四年 算数 三位 → 三位 → 四位

小学四年 理科 二位 → 三位 → 四位

中学二年 数学 三位 → 五位 → 五位 → 五位

中学二年 理科 三位 → 四位 → 六位 → 三位

TIMSS1999とTIMSS2003、TIMSS2007を比べて、中学二年の順位は下がっていない。むしろ理科はTIMSS1995と同順位に戻っている。これを根拠に、文部科学省などは「学力低下に歯止めがかかった」としている。

しかし、中味はお寒いもので、中二数学の得点は有意に低くなっていた。同一問題の平均正答率も下がり、前回より上がったのがたったの七問、下がったのが何と七二問という結果であったという(脚注8:TIMSS2003を前回、前々回と比較)。

内容を精査するともっと愕然とする。小数第二位までのひき算「4.03-1.15」で、正答率がTIMSS1995の八七・三%からTIMSS2003では七二・三%へと十五・〇ポイントも下げている。

また、「7/10を小数で表す問題」では正答率が六〇・二%で、実に五人に二人が分数を小数に直せない。「204÷5」では正答率は八三・八%で、六人に一人が割り算の筆算ができない状態だという。

PISAとTIMSSでは上位国の顔ぶれが大幅に異なっていることでも知られている(表6〜7、脚注6、8)。たとえば、いわゆる欧州北米の先進国は、PISAは上位だがTIMSSだと先進国の中で中位から下位となっている。

表6 PISA2003とTIMSS2003ランキング

表7 PISAとTIMSS上位国の顔ぶれ

PISA2003数学 TIMSS2003数学

フィンランド、カナダ、イギリス 上位国グループ 先進国中下位の

オーストラリア、ニュージーランド グループ

香港、韓国、オランダ、日本 上位国グループ 上位国グループ

PISA2003理科 TIMSS2003理科

フィンランド、イギリス 上位国グループ 先進国中中位以下の

オーストラリア、ニュージーランド グループ

日本、香港、韓国 上位国グループ 上位国グループ

ちなみにPISA、TIMSSの両方で、数学理科ともに上位に来ているのは韓国、日本、香港程度であると言われる。しかも、人口一億人を超える国では、PISA、TIMSS両方で上位なのは「日本だけ」という事実に焦点を当てることもできる。

PISAとTIMSSの性格付けの違いもあり、学力低下を主張するグループと低下はないと主張するグループの論争は一向に収まる気配がない。(つづく)

脚注

1)http://ja.wikipedia.org/wiki/学力低下

2)http://web.me.com/pekpekpek/さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策/Blog/エントリー/2010/4/17_xiii’’’’’’’’)番外編7%E3%80%80凋落する国際競争力.html

3)http://www.nier.go.jp/kaihatsu/tokutei/index.htm

4)苅谷剛彦著「調査報告『学力低下』の実態」岩波ブックレット、2002年

5)耳塚寛明、金子真理子、苅谷剛彦、志水宏古、清水睦美、諸田裕子、山田哲也著「学業達成の構造と変容(3) : 関東調査に見る階層・学校・学習指導」日本教育社会学会大会発表要旨集録、54巻、256-261頁、2002年

6)http://ja.wikipedia.org/wiki/PISA

7)http://ja.wikipedia.org/wiki/ゆとり教育

8)http://ja.wikipedia.org/wiki/国際数学・理科教育調査

(3219文字)

▲ ページトップへ

viii )教育が危ない( II )ゆとり教育の功罪

2010.5.16

by OWL

教育が危ない( II )ゆとり教育の功罪

学力が低下しているという議論

前述の苅谷氏は、二〇〇二年に発表した調査結果の中で、授業のタイプと学力の関係を分析している(脚注1、4)。

氏が分類したのは、いわゆる詰め込み教育として批判されていたのに似た「伝統型」「全力型」の授業と、変化への対応力や体験を重視した問題解決学習ならびに体験学習の割合が増えた「新学力観型」(脚注9)の授業、それらのどちらともつかない「あいまい型」の四種類である。

実施した調査は、新学力観と言われる学習指導要領の導入前後で学力を比較した形をとっている。その調査を踏まえて、氏は学力低下を次のように紹介している(脚注1、4)。

「一九八九年と二〇〇一年では、小中学生の学力は明らかに低下している。

塾に通っている子供と通っていない子供とでは、学力に差がみられる。

なお、通塾率はほとんど変化していない。

ただし、二〇〇一年に塾に通っている子供でも一九八九年の塾に通っていない子供に点数で負けている部分があり、塾に通っても学力低下をカバーしきれない部分がある」と。

「『伝統型』『全力型』では、通塾と非通塾の差は一〇点台に抑えられているのに対して、『新学力観型』『あいまい型』の授業では、通塾と非通塾者との得点差が二三~二六点となっていた。

ゆとり教育によって空いた時間は、勉強ではなく、テレビを見たり、テレビゲームで遊ぶことに費やされる傾向にある」と。

とはいえ、氏は学校が相当熱心に指導している学校においては、たとえ塾に通っていない子供でも、学力の低下を相当程度抑えることができるといった点も指摘している。

「そもそも学力とは何か」「総合学力を重視する教育形態にしたことによって、従来の知識偏重の学力は低下したかもしれないが、自分で考え、主体的に行動する力はついている」という「ゆとり教育」擁護派の考えもある。

そういった考えに対して、苅谷氏は異議を唱えている(脚注1、4)。

「基礎学力」と、「自分で考え、主体的に行動する能力」には相関がある。基礎学力が低い子供は「自分で考え、主体的に行動する能力」も低い、と。主体性があり問題解決力の高い子ほど基礎学力も高い、というのである。

ゆとり教育導入の経緯

従来の教育は詰め込み教育であるとして一九七〇年代に批判が始まり、時間と内容を縮小した「ゆとり教育」が提言された。一九八〇年代も、管理教育、受験戦争、校内暴力、いじめ、登校拒否、落ちこぼれなど、学校教育に関連したとされる社会問題が相次いだ。

こうした背景のもと、一九九六年には中央教育審議会が答申を発表し、「ゆとり教育」をさらに加速させることにした。ゆとり教育の実施は、順を追って次のようにまとめられる(脚注8)。

表8 学習指導要領改訂と実施に関する年表

一九八〇年 新学習指導要領実施 教育のゆとり路線化

一九八九年 学習指導要領の全部改訂 新学力観の導入

一九九二年 新学習指導要領実施 教育のゆとり路線強化

九月より第四土曜日休業

一九九五年 四月より第二土曜日も休業

二〇〇二年 新学習指導要領実施 ゆとり教育の実質開始

学校完全週五日制の開始

しかし、前述のPISAショックなど(PISA2003とTIMSS2003)により学力低下が訴えられ(脚注6、8)、見直しが始まることになった。

二〇一一年 新学習指導要領案の実施 教育のゆとり路線からの脱却

小学一〜六年の合計授業時間数は、最も多かった時期より約二〇%、八〇〇時間近くも減少している。

一九八〇年に三〇〇時間近く減り、一九九二年に「新学力観」により生活科が導入されて理科と社会が大きく減り、二〇〇二年から完全学校週五日制となり一挙に五〇〇時間あまりも減った(表9)。

表9 戦後小学校における学習指導要領ごとの主要科目総授業時間数(1〜6年の合計)

実施年度/科目 国語 算数 理科 社会 生活 合計

1961〜1970年度 1603 1047 628 663 3941

1971〜1979年度 1603 1047 628 663 3941

1980〜1991年度 1532 1011 558 558 3659

1992〜2001年度 1601 1011 420 420 207 3659

2002〜2010年度 1377 869 350 345 207 3148

2011年度〜 1461 1011 405 365 207 3449

教科書の中身も質量ともに変化した。一九六一年に比べて二〇一〇年の教科書は平均して五十ページ以上、約二十%も薄くなっている(表10)。

表10 教科書のページ数の比較

1961年 2010年 減少ページ数 減少率

6年生用 国語 288 248 40 14%

算数 272 204 68 25%

理科 196 148 48 24%

社会 240 184 56 23%

平均 249 196 53 21%

版型も昔のものがA5版、現行の教科書がB5版でひと回り大きい。しかしイラストや写真が非常に多く、文章量は格段に減っている。

中身もそら恐ろしくなるほど。国語では、文部科学省が決めた教育漢字(学習漢字)しか学習しない。

そのため、小学六年でも熟語の一部を平仮名にする「交ぜ書き」が横行している。「世界じゅう」「十二さい」「山おく」「つかれ切った」「赤んぼう」「えんが切れた」など。

知らなかったが、算数では電卓を使っていいことになっているらしい(脚注10)。どうりで計算力も根気も集中力も全くないオトナが増えるはずだ。

円周率も「概念としては3.14」「およそだと3」「手計算では3.1」「電卓では3.14」と、現場で混乱が起きるような事態が起こっている。どうしてだろう。学習指導要領を作る側の見識が問われる。そう言われても仕方がないほどだ。

理科も、ただただ自然現象を観察させるだけで、実験、仮説、検証という科学的な方法論を学ばせていない。社会も同様で、六年で学ぶ日本史は古代から現代まで実質五十〜六十ページしかない。

高校の生物の教科書は、印刷スペースの総面積で比較して、米国五五m2、英国三〇m2に対し、日本は極端に少ない十一m2で米国の五分の一しかない。

TIMSS2007では「学校外での時間の過ごし方」も調べている。日本の中学二年生では、家で宿題をする時間が一日一時間と四十八カ国の中で下から六番目と短く、テレビやビデオを見る時間が一日二・五時間と三ヶ国中最も長かった。

国語作文教育研究所所長の宮川俊彦氏が言う。「七〇年代以降、教育の大衆化が進み、さらに今はサービス業になり、消費者である子供に迎合した内容になってしまった。それが日本の教育レベルを落とした根本的な原因です」と(脚注11)。

ゆとり教育を巡る論争

学力低下の問題は、「確かに低下している」という主張と「いや、低下していない」という意見とが対立している。また「ゆとり教育」をやり玉に挙げる立場と擁護する側が鋭く対立している(脚注1、7)。

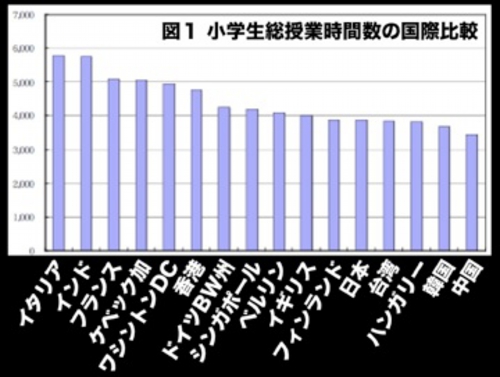

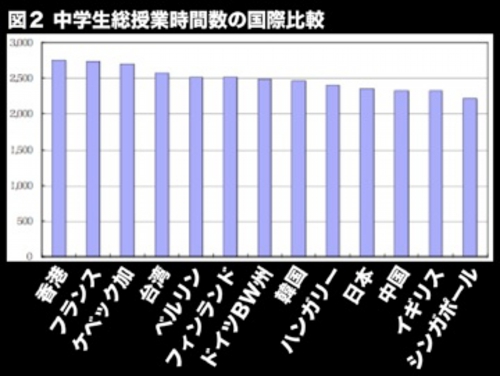

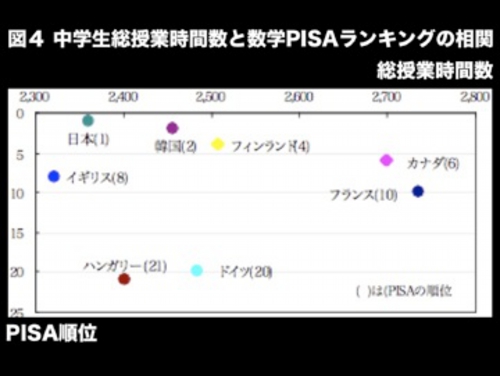

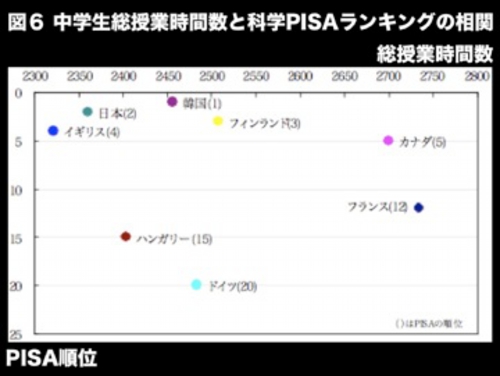

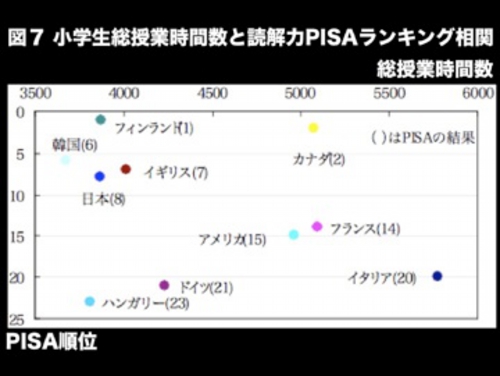

たとえば、主要国の授業時間数を調査し、日本の小中学校の現状を国際比較した報告がある(脚注12、図1〜2)。授業時間の減少により、主要国の中で日本は総授業時間が多いとは言えない。確かに、PISA、TIMSSの上位国である香港よりは少ないが、同じように上位国の韓国とは同程度らしい。

単純に、授業時間数とPISAランキングとを図にプロットした結果も公表している。一見して、総授業時間数とPISAランキングとは直接明らかな関係はない。そう見て取れる内容になっている(図3〜6)。

とくに「ゆとり教育」を擁護する立場から出されているのは、「何を学力とするか」「その学力をどのように評価するか」「それらが一定でない」「単純に『学力が低下した』と断定することはナイーブである」という主張である。

ただ、その対立の中でよく見られるのは不毛な水掛け論である。お互いに自分の主張に有利な調査結果を持ち出して論を組み立てる。不利な調査結果に対しては「調査の前提が異なっている」という批判を加える、というものだ。

日教組と反日教組側の対立も絡んでいるようで、けっこう深刻である。(つづく)

脚注

1)http://ja.wikipedia.org/wiki/学力低下

4)苅谷剛彦著「調査報告『学力低下』の実態」岩波ブックレット、2002年

6)http://ja.wikipedia.org/wiki/PISA

7)http://ja.wikipedia.org/wiki/ゆとり教育

8)http://ja.wikipedia.org/wiki/国際数学・理科教育調査

9)新学力観:一九八九年に改訂され一九九二年に実施された「ゆとり路線」を強化した学習指導要領、http://ja.wikipedia.org/wiki/新学力観

10)算数での電卓使用:「IT時代に手計算は必要ない」とお偉いさんの誰かが言ったらしく、一九九二年より電卓導入が始まった。しかし、イギリスでは日本より前に小学校の算数に電卓を導入したが、子どもの計算力が瞬く間に低下し、すぐに使用をやめたそうである。

11)「円周率は『およそ3』山奥は『山おく』ほか、こんな軽薄な教科書では学力低下も当たり前」、SAPIO、小学館、2010年3月31日。

12)渡辺良「学校の授業時間に関する国際比較調査」国立教育政策研究所(文部科学省)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/005/gijiroku/03070801/005.pdf

(3988文字)

▲ ページトップへ

viii )教育が危ない( III )日本語が通じない?

2010.5.22

by OWL

教育が危ない( III )日本語が通じない?

現代大学教員悲歌(エレジー)

危機が叫ばれているのは初等中等教育だけではない。高等教育でも状況は驚くばかりであるという。

地方大学のある講師が「ついに、ここまで来たか…」と言ってしばし言葉を失った。学生とやりとりをしていて、日本語が通じないことに愕然としたのである(脚注13)。

「『怠惰』って何?」

「『まごまごする』ってどういう状態?」

「『骨が折れる仕事は嫌です』って、『骨折する仕事』が嫌なのは当たり前。違う意味があると思ったのですが…」

「英文解釈の講義で学生に『often』の意味を調べさせても、『しばしば』はもちろん、『頻繁に』といった訳語が理解できない。『よく~する』ではどうか、と聞いても、『よく』は『good』の意味としてしか認識していない学生すらいる」

「履修登録の説明書が読み取れないので新年度のオリエンテーションが成り立たなくなってきた。基本的な語彙(ごい)力がないために、英語ならぬ日本語の理解力やリスニング力が落ちている」という。

中学高校レベルの漢字テストを課している大学もある。空欄が目立つ答案がある上に、「診談」(診断)や「業会」(業界)などの誤字も目立つという。

問題は日本語の力だけではない。定員割れを起こしていた某大学工学部には、理系であるのに四則計算ができない学生が入ってきた。まさに3+2X4=20?の世界である。

対応に困った教員は、小学生レベルでつまずいていた学生に「百ます計算」をさせてみた。するとある学生は計算の面白さに気付いて熱心に勉強するようになり、計算力を高校一年レベルに引き上げることに成功。卒業後は、晴れて自動車部品の工場に就職できたという。

また別の某地方大学では、学生と教員の間で「交換日記」をつけている。最初は「面白かった」「つまらなかった」程度しか書かない学生が、教員に5W1Hを指導されてようやく少しずつ表現力が身に付いてゆくという。

さらに別の某大学では、学生数人が講義中に教室の後ろでカップ酒を飲みながら麻雀をしていたそうである。講義中に席を立って教室をウロウロする学生がいたり、大学になじめず家に引きこもる学生がいたりするのは、ごく当たり前の姿らしい。

国公立大学でもお寒い現状のようである。教師の側が毅然として臨まないと講義が成立しないという。「日本語能力の低下は、日本語による思考論理力の低下を意味するのでは?」と題したあるウェブサイト(脚注14)では、現状を次のように嘆息している。

「この記事を担当している筆者は、大阪の国公立大学に籍をおいていますが、学生の幼児化は国公立大学でも避けられず、学部の授業(専門科目)で、現況の事情を講義していても、私語が飛び交い授業を成立させるのに苦労しています。

余りにも酷いので、大学院生の助けを借り、授業中に私語を止めない学生へは強い警告を行った上で、学生証の取り上げと退室を科すようにしました。最近、ようやく授業を予定どおり進行させられるようになりました。

真面目に授業を受けている学生に対し、自らの私語が迷惑であり、なおかつ授業を妨害しているという認識がない点に驚愕させられています」と。

教える側は、評価の大変厳しい科目であることをうたっているので、選択する学生にはそれなりに学習への覚悟があるものと予想する。しかし、「幼児化した学生はそのように考えないらしいから不思議です」と結んでいる。

昨今の大学教員は何とも涙ぐましい努力をしている。今や大学教授の仕事は、小学校教師とほとんど変わらない。ただただ意欲のない学生を引き止め、学習意欲を高めて学力の底上げをするよう求められているという。大学教育は既にサービス産業である。

失われゆく日本語

コミュニケーション科学を専門にする小野博氏(独立行政法人メディア教育開発センター)は、大学生の日本語基礎力を調べたという(脚注13)。驚くべきことに、国立大生の六%、私立大生の二十%、短大生の三十五%が「中学生以下」と判定された。

それは二〇〇二年のデータだが、二〜四年前の同様の調査では、国立大生の〇・三%、私立大生の六・三%、短大生の十八・七%であったので、急速な日本語語彙力の低下がうかがえたという(表11)。

表11 中学生レベル以下の大学一年生の割合

国立大 私立大 短大

1998〜2000年 0・3% 6・3% 18・7%

2002年 6% 19% 35%

大学生の日本語力の低下について、氏は次のようにまとめる。「外国人留学生と同等か、それ以下の日本語力しかない学生が出てきた。言葉の意味を学生に確認しながらでないと講義が進められない大学も少なくない」と。

前述した総授業時間数の国際比較調査の報告では、国語力と総授業時間数との相関は存在しないような結果となっている(脚注12、図7〜8)。

しかし、日本語の危機は、敬語や丁寧語が使えないというのレベルをとうに超えている。前掲のウェブサイト(脚注14)では、産経web(脚注15)に掲載されていた事例を次のように引用している。

「本の街、東京・神田神保町にある国語作文教育研究所。所長の宮川俊彦さんは長年、企業や官庁の昇進や入社試験の論文などに目を通してきた“表現の定点観測者”だ。

約400社から依頼を受けた昨年は、1000作近くを読んだ日もある。実感するのは『語彙が乏しく、表現力が極めて低下している』ことだ。

音楽関連の会社が志望者に課した『友情』というテーマの論作文がとりわけ印象に残っているという。『友情は大事』『友達は大切。いつまでも一緒にいたい』…。乏しい語彙で、わずか数行しか書いていないものがかなりの数に上った」という。

企業でも、「オペレーターが日本語で書かれた取り扱い説明を理解できず、機械を故障させた」「社員が送った言葉足らずの電子メールが取引先を立腹させ、受注ができなくなった」など、日本語力不足が実害を生むケースも往々にしてあるという(脚注13)。

言葉を知らない若者は、逆に「何を言いたいか分からない」と話し手を批判する。知らない言葉に出くわしても「あの人の話はわからない」で済ませる。自分の努力不足や語彙力不足を決して嘆きはしない。実力不足を自覚しようとはしない。奮起しようともしない。

何ということだろう。学校現場で、企業で「失われゆく日本語」を懸念する声が広がりを見せている。(つづく)

脚注

12)渡辺良「学校の授業時間に関する国際比較調査」国立教育政策研究所(文部科学省)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/005/gijiroku/03070801/005.pdf

13)産経Webより、http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/01/news025.html

14)http://febnet.cocolog-nifty.com/column/2007/06/post_7095.html

15)www.sankei.co.jp/kyouiku/kyouiku/070501/kik070501000.htm、ただし現在はアクセスできない状態となっている。

(2989文字)

▲ ページトップへ

viii )教育が危ない( IV )学力低下は錯覚

2010.5.29

by OWL

教育が危ない( IV )学力低下は錯覚

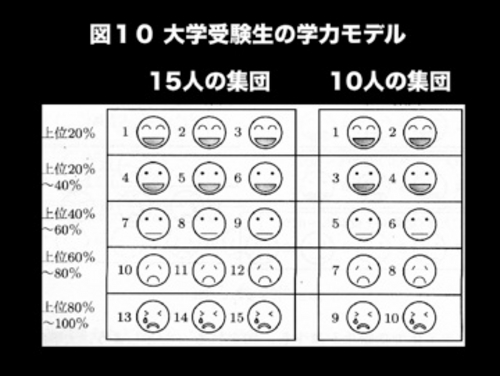

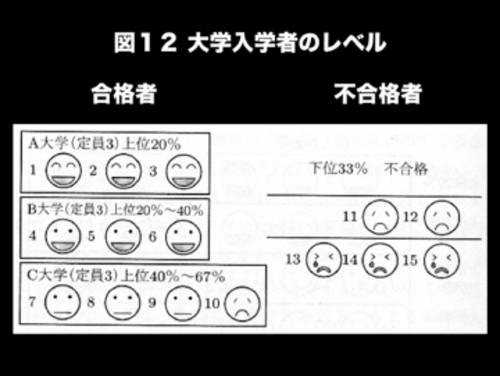

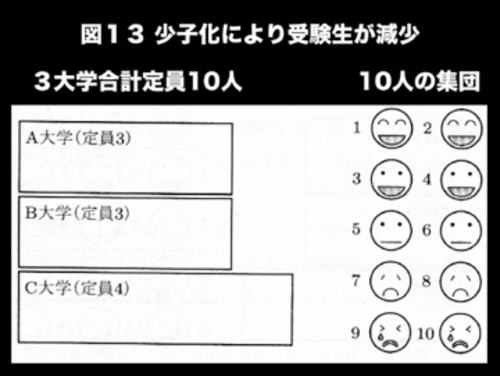

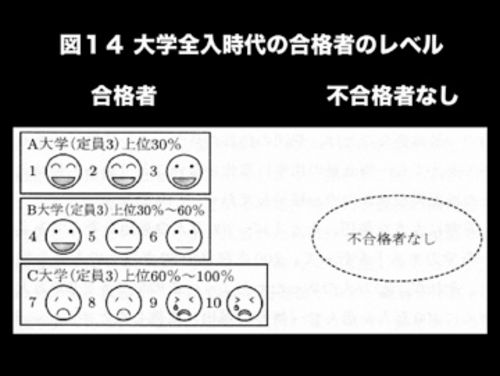

大学全入時代

現在の日本の大学の数は約八〇〇校で、収容定員は約五十万人。高校三年生の人口は約八十万人で、九割近くの約七十万人が大学や短大や専門学校への進学を希望するようである。